蔡华立,1966年生于吉林省磐石市,1990年毕业于东北师范大学美术学院,现为东北电力大学艺术学院教授,硕士生导师,东北电力大学书画艺术研究所所长,中央民族大学培训中心学术指导委员会委员,清华大学访问学者,首都师范大学美术学院访问学者,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,中国国画家协会理事,中国美协人物画创作室画家,北京渊林画院画家,民进吉林省委委员,吉林省民族画院副院长,吉林省中国画学会理事,吉林省美术家协会理事,吉林省书法家协会理事,政协吉林市第十二、十三届政协委员,吉林市美术家协会副主席。作品多次在中国美协、中国书协主办的展览中参展、获奖,多部作品发表在《美术》、《美术观察》《美术大观》、《美术报》、《中国书画报》上发表学术论文十余篇,出版著作、教材、画集八部。

意含神采寓真情 心写风骨立精神——蔡华立人物画作品解读

文 / 马小依

在当下的人物画创作中,写生作为一个重要的描绘主题,被越来越多的画家所重视。然而,在这样一种普遍的创作趋势中,我们似乎更应该注意到把写生纳入绘画范畴来看它只是方式不是目的。基于此,那些为了“写生而写生”一味营造画面现场感的作品也偏离了写生的本质意义。我们更应该审视与反思的是怎样运用艺术语言把生活元素进行提炼、归纳与整合,达成物象与意象的统一,在作品中挖据“源于生活又高于生活”的艺术理念才是最为重要的。人物画家蔡华立正是在这方面比较突出的一个。

蔡华立善于“写生”,他更善于透过“写生”表达对当下生活的直视与关切。这在一定程度上使得画家在积累这些素材进行艺术呈现时也形成了一种文化自觉,体现在由局部向整体,由具象向宏观的过程中。由于画家绘画技艺的全面与综合,使他在描绘老者、仕女、儿童抑或当代青年的不同形象与身份时,总能通过题材样式的变化准确对客观对象的不同范围不同侧面与不同个性进行多角度的剖析,深化对客体本质的挖掘与再认识,在自由变换古典与当代的主题时,赋予其特定的内涵与意义。

画家善于以心写物,以情入象,在描绘对象时绝不局限于表面,而能够深入的呈现出他们有血有肉、情感分明的风骨他的作品在借物言志的基础上,渗透并贯穿一条思辩的主线,那种由心生发出的情感在画面中不断弥散、升华,直至汇入塑造的人物性格中。譬如在作品《藏民》、《老汉》中,画家用苍劲有力的笔触表现人物主体,随线条起伏节奏间,时而古拙,时而率意,一切技法都服从于人物本真的情绪状态,都回归于肃重的氛围中:他们写满心事的表情丰富而微妙,甚至夹杂着一丝牵挂与不安,或者还带有一份期盼与希冀。

在平凡人的身上我们看到了立体饱满的性格,他们淳朴、谦和,脸上写满了人生起伏的艰辛与不易。某种程度来讲,画家用他的敏锐洞察力把握了构思立意的深度,不仅准确的把握人物形态的例关系,还能“以意入象”,进而挖掘意态,揣摩客体复杂多变的心绪,实现主观见之于客观,感性见之于理性的人格塑造,通过“写形”完成“写神”,以神态的刻画凸显出他们浑厚沧桑的风骨,并给予典型化的演绎,这种“写神”是深刻的极具感染力与共鸣的。作为一个人物画家,如果总固定于僵守的笔墨程式中恐怕是很难有所作为的。只有在宽泛的绘画语境中不断尝试与探索才能“推陈出新”,自立新意。

蔡华立笔下的人物极具变化与反差,他尽可能多的去尝试、探索不同的生活元素作为表现内涵。在反映当代青年人生活的系列作品中,那种攒动的笔触,形式感的构图,富有律动的笔墨晕痕无疑把他的创作推向一个新的高度。这种带有水墨实验意味的作品,从风格上就表现出明显的特点,笔墨不再受到技巧的约束,而更重于以其自身的韵味表达对形式构成的理解,“笔墨的解放”也意味着思想的解放。只有打破常规、常态,不拘一格,探寻到才能多形态的呈现笔墨张力,达成风格语言的面貌。基于此,画家用一种独立、冷静的观察方式,进行主观化的体验,又通过艺术语言与造型手段进行合理的改变与拓展,创作出一种更合乎现代审美情致的意趣之美。这些表述当代年轻人的作品时尚、潮流,被现代都市生活的节奏所氛围。那些有关年轻人的梦想惬意、恬适,甚至带有几分慵懒与随性这些特质被画家准确的捕捉到,并一一呈现在画面情境中,反映出画家创作思维的灵性与自由。

郭熙曾提出过“夺其造化”的艺术主张,主要是指夺其神韵,并指出限制其实现的四个方面是:“所养之不扩充”,“所览之不淳熟”,“所经不众多”,“所取之不精粹”,其实神韵难以把握与表现的重要原因,正是画家在审美能力、审美体验等方面表现出的学养、游历、经历与归纳选取的综合能力上是否能到达到本质这一关键点存在着迴然的差异,而这又绝非是朝夕之事贵的是,画家蔡华立有着丰富的学养、扎实的笔墨以及深厚的文化功底,他能够融通古今,既能描绘出栩栩如生的当代人物又能在古代作品中追寻古意,在写实与写意间自由变化,摆脱艺术语言的拘囿,进而深入到捉取人物内在神采的意味中。

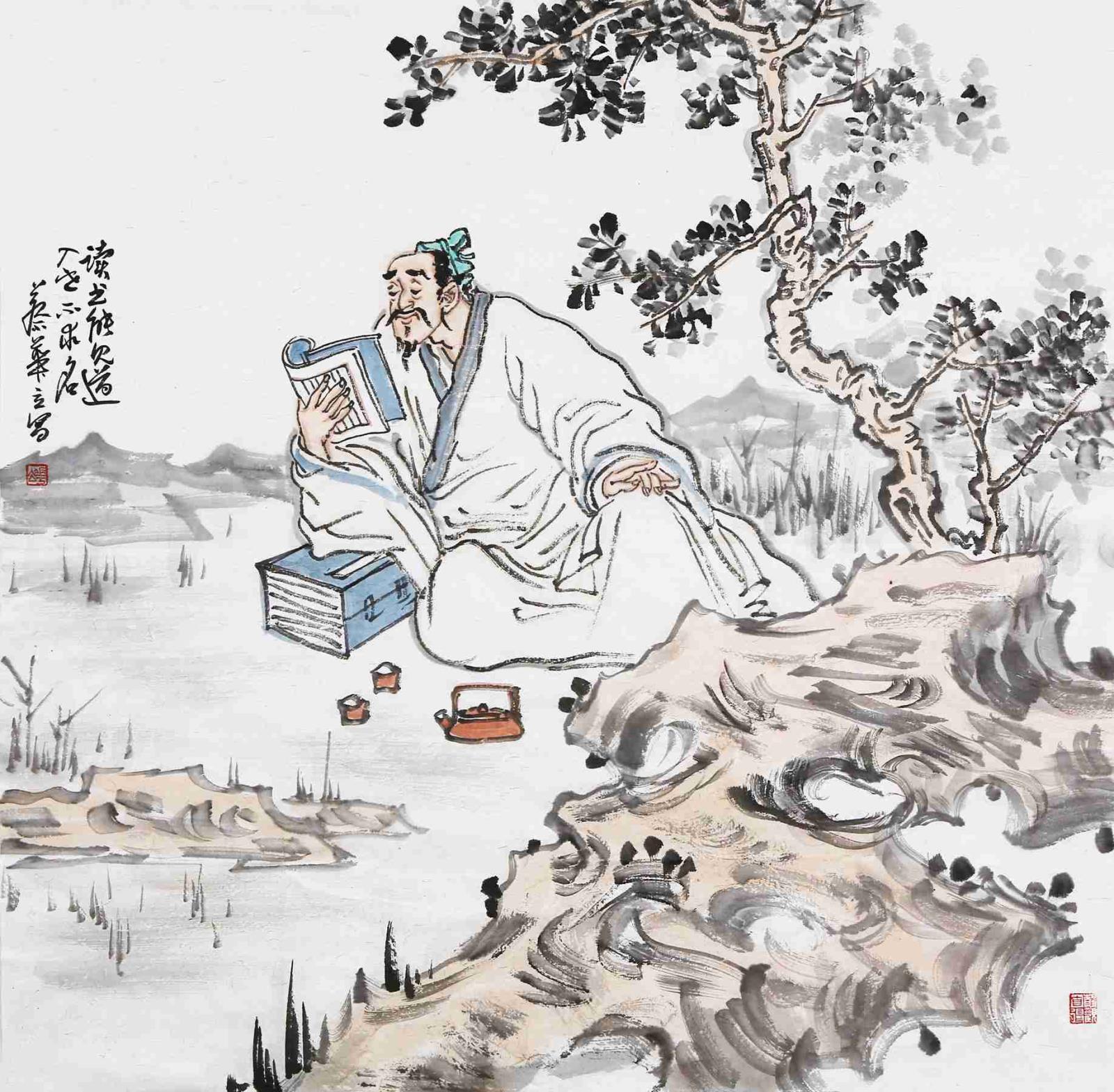

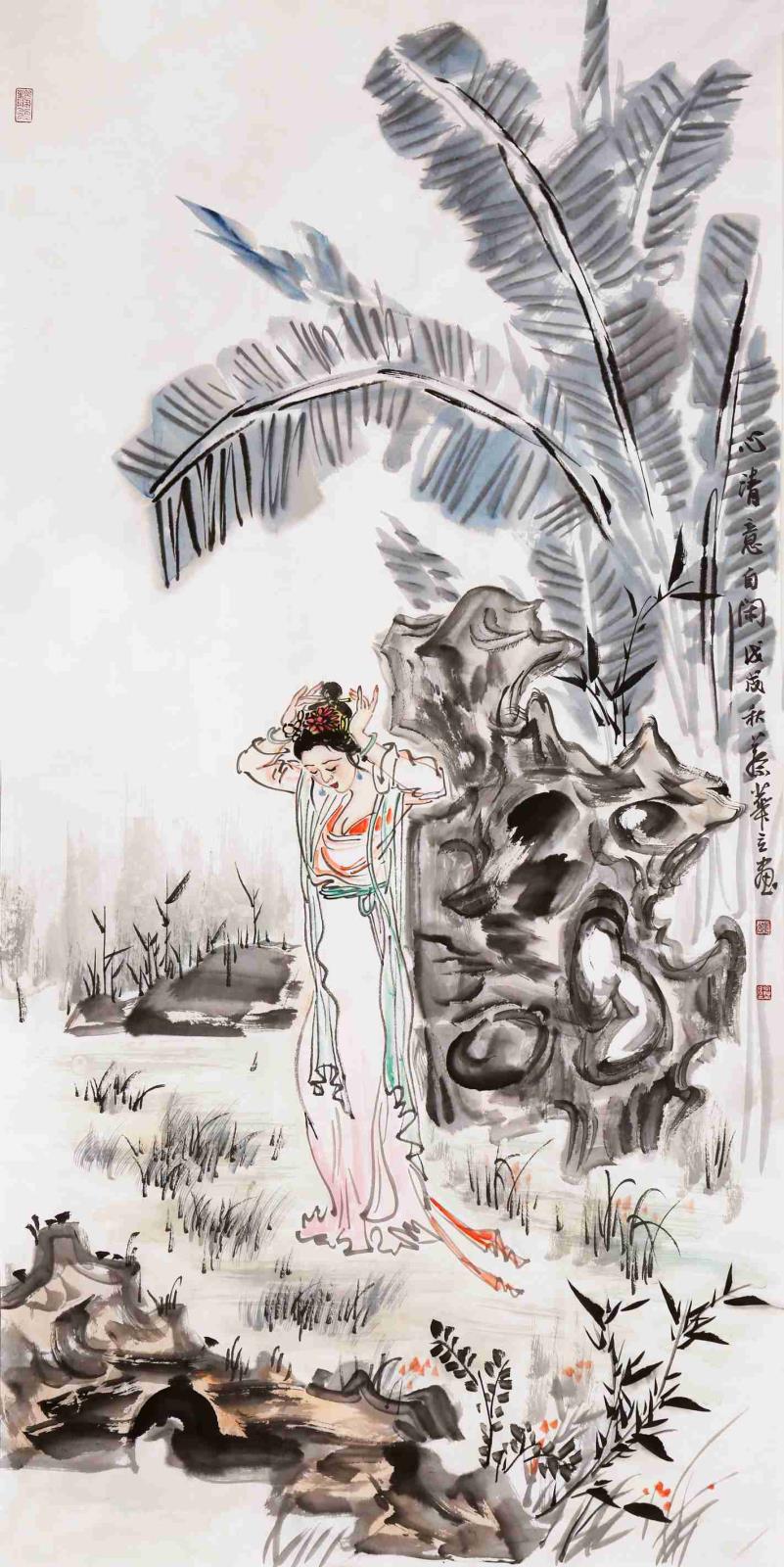

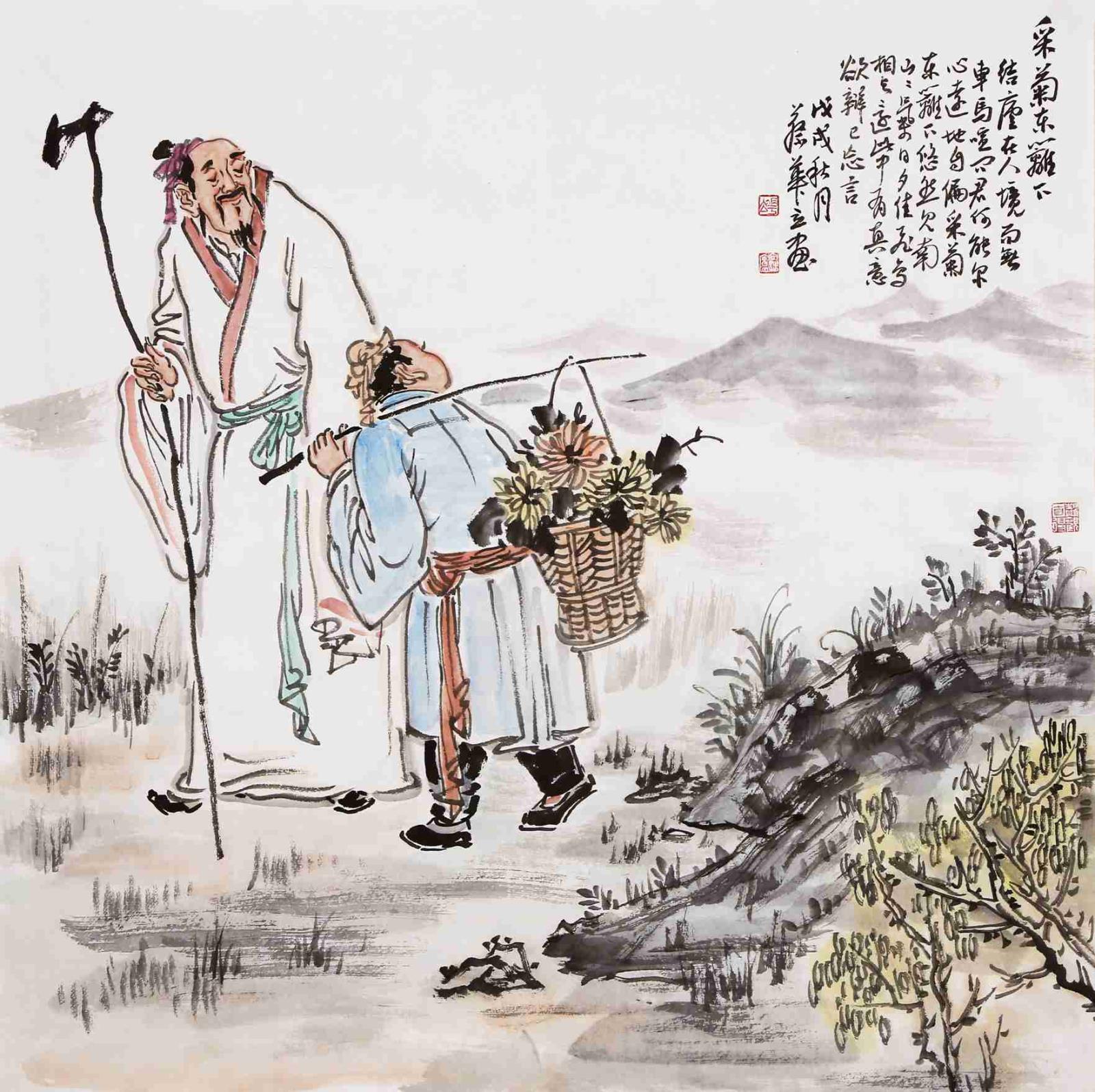

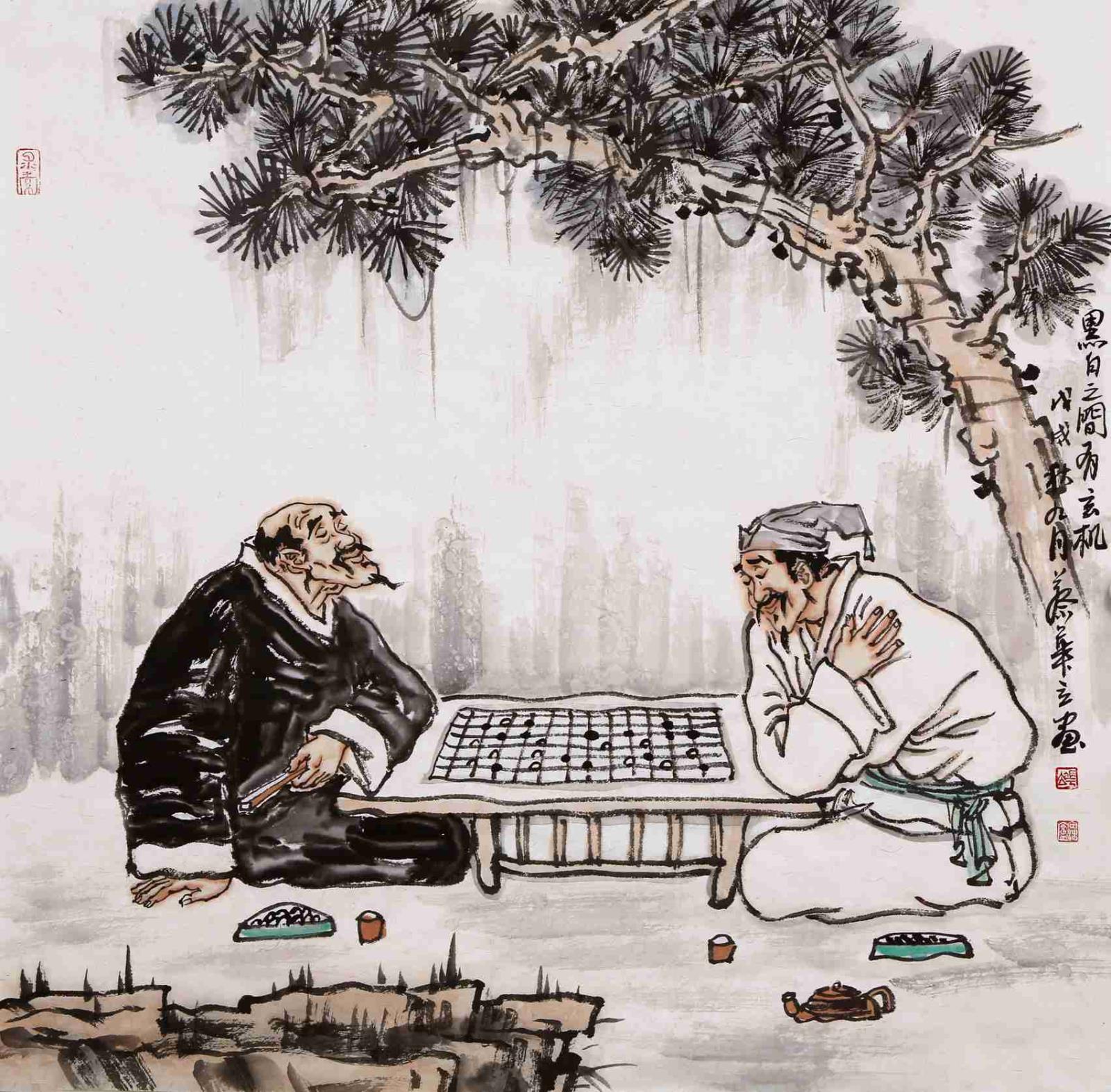

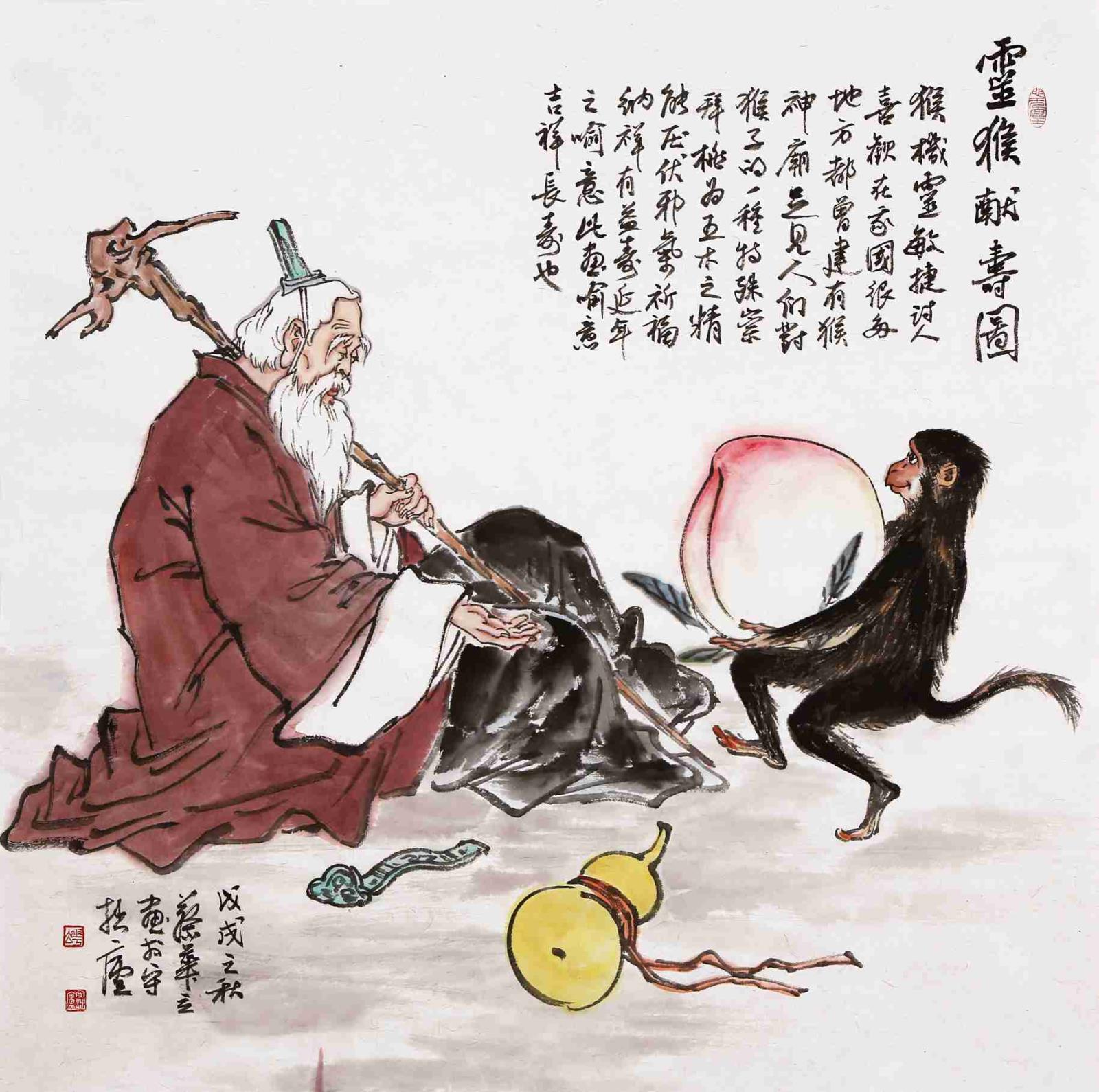

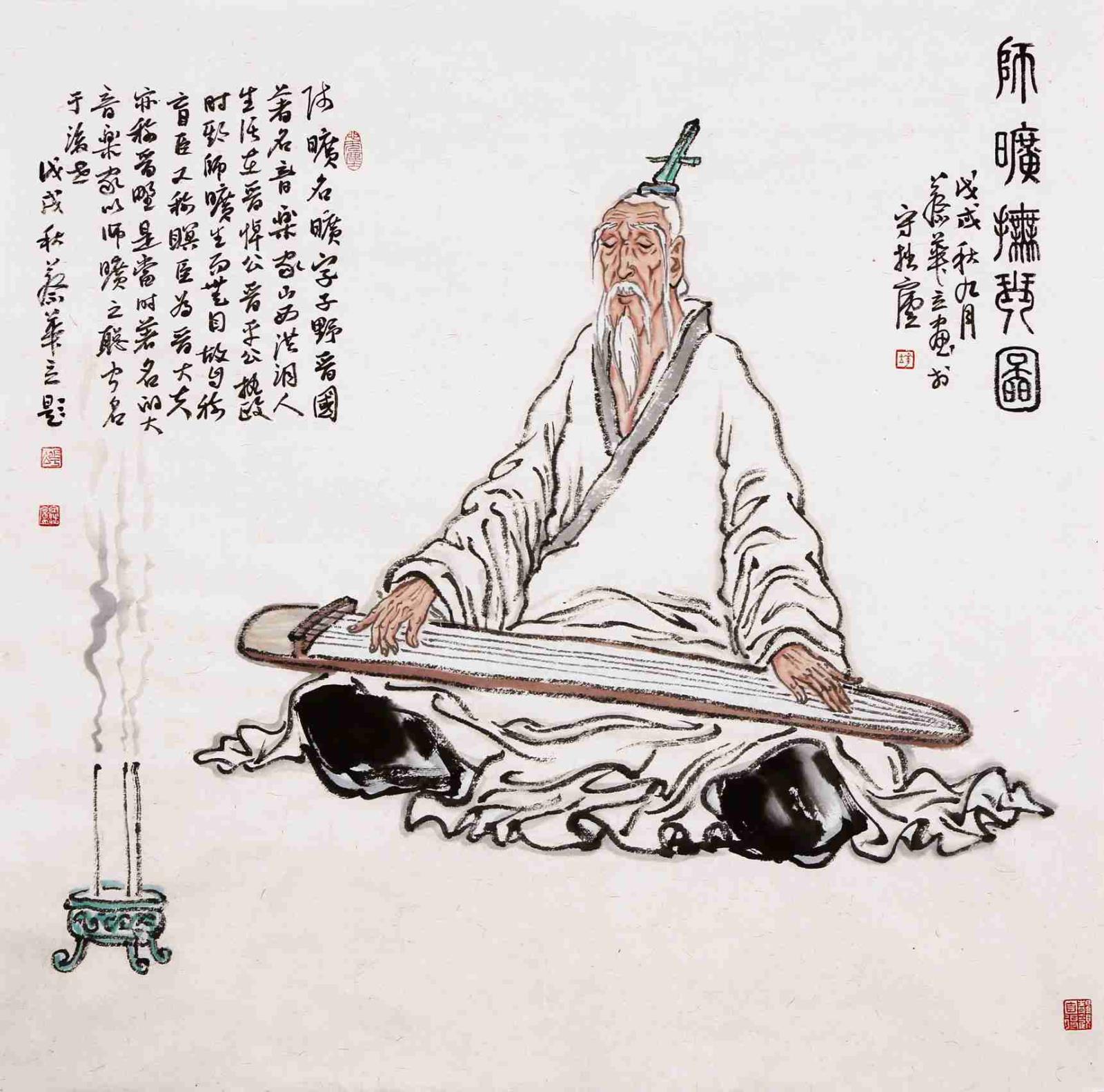

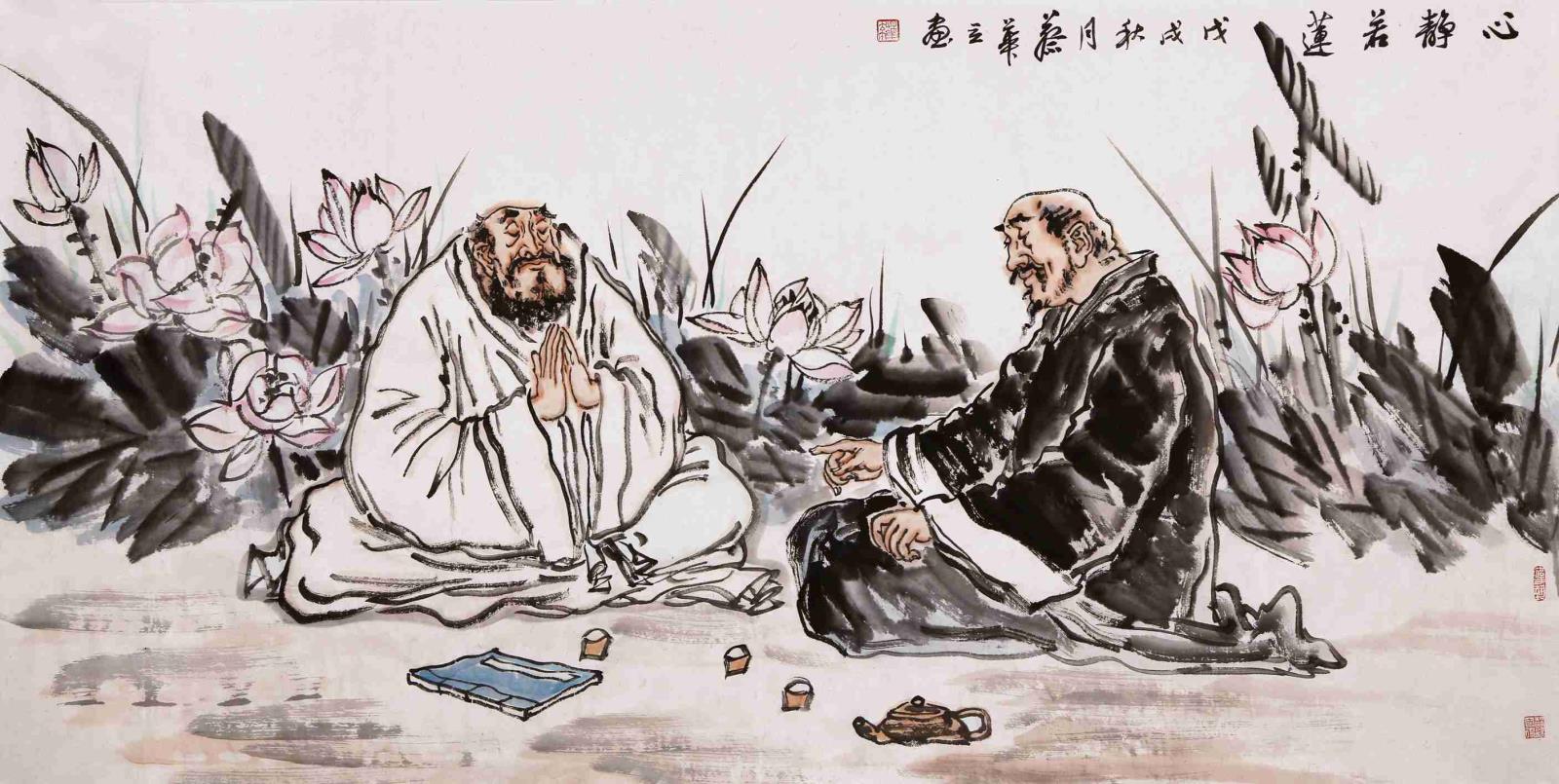

在他的古代题材作品中,每一个人物自身都凸显着浓郁的古典美,他以传统内涵切入画面语境,用笔沉实不躁动,以松林、芭蕉等意象元素作为背景,将洒脱、率意作为直观的性格刻画,赋予了画面古意之中直取心意的表达那份简约空朗、隽美清和的古代意境已被画家勾勒出来,夹杂在淡淡的田园情致中。细细品来,笔墨讲求浓、淡、干、湿的变化,凸显虚实关系在意象空间中的层次过渡与互补互合。虚为虚象,以留白作为依衬;实为实象,以墨为主体,在虚实之间,画家利用水与墨的冲融、晕化,把画面的韵味赋予深意,一切物象纳入心源经过过滤、沉淀,下笔就能自然而出。可以说,蔡华立笔下的人物之所以鲜活、饱满,正是源于画家用心契合物象之神并辅之于以纯熟的笔墨得以呈现。

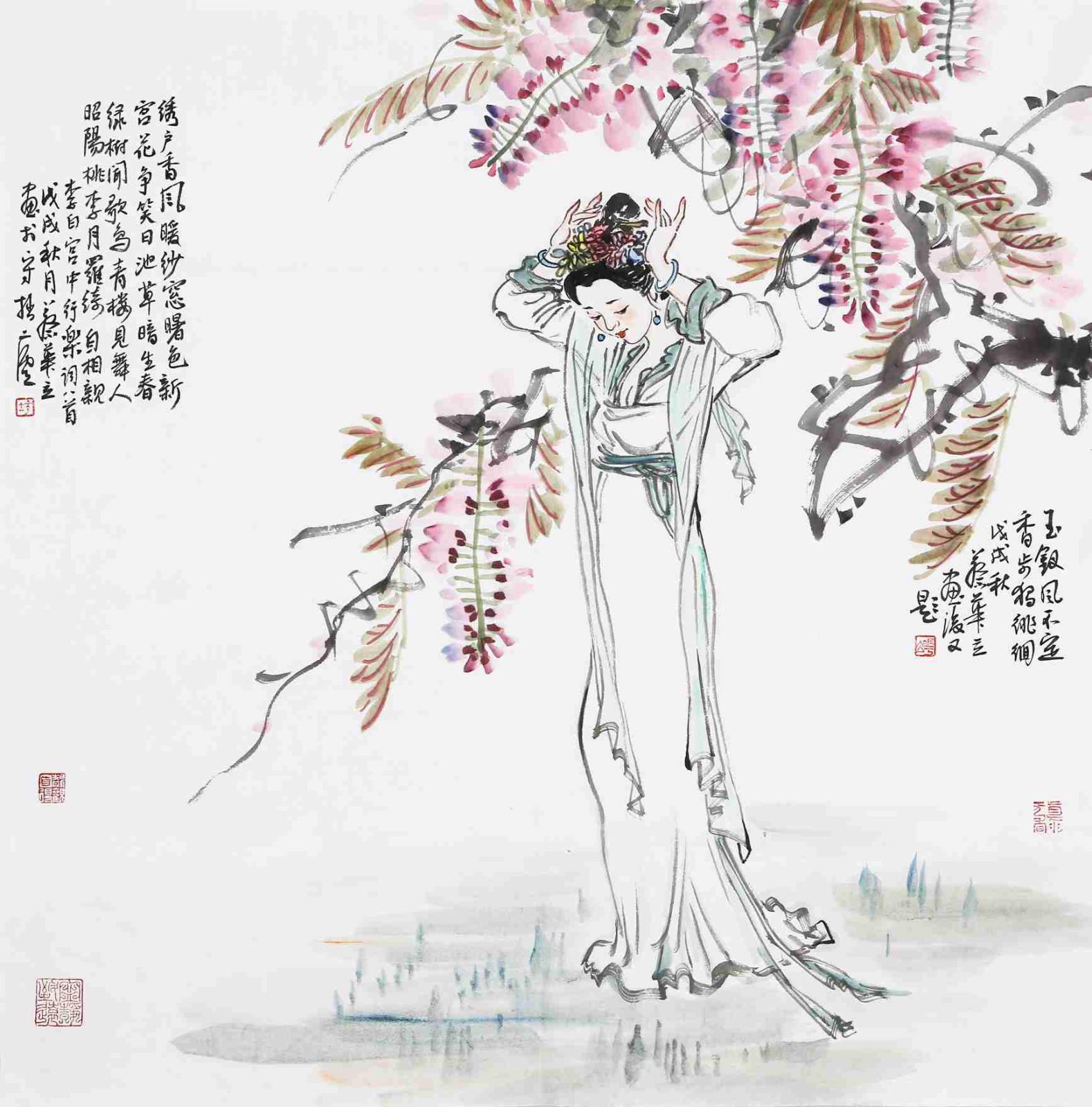

中国的水墨写意画讲求诗与画的一体,情与景的共融。画家正是把绘画的意象感知与诗情进行了巧妙的融合,展现出作品的内在节奏与韵律,同时又在艺术范畴内确立了高于现实之上的表现艺术情感的精神空间,形成了重视心灵参与并借鉴“诗”体表述的审美品格。在作品《秋思》中,画家善于运用“比”、“兴”手法,将花卉枝干作为主题背景烘托画面中的怅意与诗情。画面中女青年侧面站立,低首沉思,含蓄而内敛。在这里,画家由形象思维的一点,形成“思”的深度的不断延伸。由眼前的“状物”表现人生漂泊与乡愁的心结,并产生了“移情”的审美效果。一切都不可琢磨,在易逝的青春中有着太多关乎理想、憧憬与现实的矛盾与交集。那些深藏画面的思想是诗意的、柔软的、明丽的、清澈的,像一首婉约的宋词系在脑海,落在心头......

在当下缤纷繁杂的人物画创作趋向中,蔡华立没有选择迎合,不去哗众取宠,不去人云亦云,用自己对水墨艺术的理解捉取写意的精髓,格调气度上既讲求色、形、意,又探取精、气、神,在对意象的语境重塑中归入意境化的审美构成,涌动着盎然物发的生机。他的作品,古典气质与浪漫色彩相互辉映,实现了关乎美感的真情、真趣真意味的步步递进与提升。画家用他的学养与阅历审视并洞察着当下的生活,呈示出的是一份内心的淡泊与沉静。