1959年生。字九可。齋號不動容齋、小易簡樓。天津美術學院美術創作研究院執行院長、中國畫學院教授、碩士研究生導師。國家教育部高等院校美術專業類教學指導委員會委員;中國美術家協會會員、中國美術家協會美術教育委員會委員;中國書法家協會會員、中國書法家協會教育委員會委員;中國文藝評論家協會會員;天津市文聯委員、天津市書法家協會副主席。

1985年畢業于天津美術學院中國畫專業,留校任教。1993年赴日留學,1996年畢業於日本大阪教育大學研究生院,獲碩士學位,2003年底回國。

自序

由於從小喜好文史的原因,研習書畫之餘,每好爬格子來滿足一下所謂的寫作欲。多年下來,在寫了幾本小書的同時,也曾經給別人寫過不少的書畫評論文章,尤其是在日本學習工作的那些年,因為在某藝術機構兼職的原因,著實辛勤地筆耕過多年。回國後,為朋友為學生之需,自然也少不了這方面的勞作。但是,卻從未在文字上為自己的書畫探究做一番梳理,也因此而不時受到詰問。

仔細想來,雖說自己尚在祈望高標的攀登途中,暫時駐足回顧,也實屬必要。借此畫冊付梓之際,僅就在山水畫方面的所思所為,為自己寫點什麼,也算於己於人是個交待,並祈知我者與不知我者姑妄聽之。

一、一波三折習畫路

眾所周知,中國畫諸多分科中尤以山水畫為最難,這是因為其對各方面的積澱要求最為深厚,雖然千百年來不乏如王希孟那樣大器早成的天才橫空出世,但是經過長年累月的努力之後才達到自身應有高度的畫家人數更為眾多,這已是不爭的事實。更遑論如黃公望、黃賓虹這樣的山水畫巨匠,自是天假高齡的好例。我絕非聰穎之人,於繪畫之道自然屬於笨鳥先飛之輩,幾十年來,雖難言刻苦,但確時刻執著於此道。

近年來隨著年齡的增長,逐漸忝列老教師群體之中,於是也就常被後生問及習畫之緣由。回想起來,我至今得以依然在此途中行進,卻是經歷一波三折。

說來話長,開始手握毛筆的時日可以上溯到上世紀60年代末。我是從小被父母放在外祖父身邊長大的。外祖父王頌餘在我國現代書畫界頗具影響,但是他最終以書畫成名其實並非本意。(詳見“心游萬仞,無求於物——懷念我的外公王頌餘先生”《中國書畫報》2005年5月2日、“浮名終是累 有麝自來香”(喻建十)《北方美術》2005年第一期)在文化大革命那樣一個特殊時期,由於他的切身經歷,外祖父當時並不贊成我將來真的學習美術,而是按照他曾經的學習過程在培養我,希望我在人文素養上得到比較全面的發展。所以,他在我八九歲時開始教我學習書畫的初衷,一是所謂素質教育中的一環,二是那時的社會非常混亂,想借此把我圈在家中,以免外出惹禍。

1975年在天津市第十六中學(現耀華中學)初中畢業時,儘管我的文化課名列年級前列,但因我的美術基礎不錯,校方就主動推薦我報考了天津市工藝美術學校(中專)。沒成想考上後,學校對我說,我的文化課很好,很快就要恢復高考,以我目前的學習成績,將來考名牌大學文史類是沒有問題的,而學習美術就有可能耽誤以後的文化課學習,況且也聽說家長並不太贊同我學美術,所以希望我把這個名額讓給一個非常喜歡美術,卻沒有考上的同學。待我回家跟外祖父說起此事,他非常生氣,於是找到天津市工藝美術學校,提醒校方注意此事。其結果自然還是我被錄取,於是我就這樣走入了正規美術學習之路。這可以說是我習藝途中的第一次波折。

1981年考入天津美術學院開始研習中國書畫,在學期間即有論文發表在當時很具影響力的刊物——《美術叢刊》,或許是這個原因,畢業留校擔任書法及山水畫教師不久,文化部藝術研究院郎紹君老師委託我院王振德老師詢問我是否願意去北京給他當助手,助其編纂《中國美術史》中的近代分卷。借調到藝術研究院兩年,可近距離接受名師名家的薰染與授課,工作結束後還可以得到王朝聞、朱丹先生研究生班的畢業證明,甚至經過努力還有可能留在北京工作。這是多麼有誘惑力啊!但是思前想後,婉卻了郎老師的美意。其主要原因還是擔心或許從此以後就可能改行搞理論研究,而無法專念書畫實踐。

而第三次對我能否專注書畫實踐的考驗來自2004年初,那時我剛從日本重回母校教書,因在日本的十年間我又陸續完成了數十萬字的中日文論述的緣故,學校有些老師熱情地要我去史論系工作,甚至已經開始為我奔走。老師們的盛情著實令我感動,但是我的反應是趕緊找院系領導表態,要求繼續留在中國畫系教書,結果學校領導寬容了我的執念。

如果說當年外祖父王頌餘要我學習書畫的主要動因,還是將其作為塑造傳統文化人的一個必要側面,而我卻在這研習的過程中逐漸迷戀而無法自拔。雖說上述的幾次波折都與自身所謂的文史能力有關,但是我卻始終祇是將文化人的素養尤其是文史素養的培育作為塑造書畫工作者的一個必要側面,而不是反之。雖說沉浸此道數十年與外祖父的初衷有所相違,也辜負了諸多老師的美意,但是我樂此不疲,依然執著前行。

二、上下求索尋變途

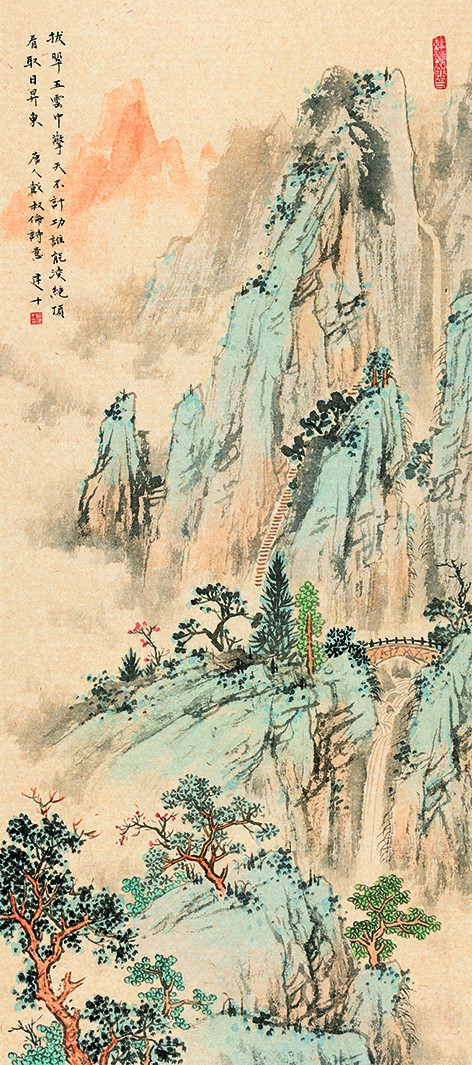

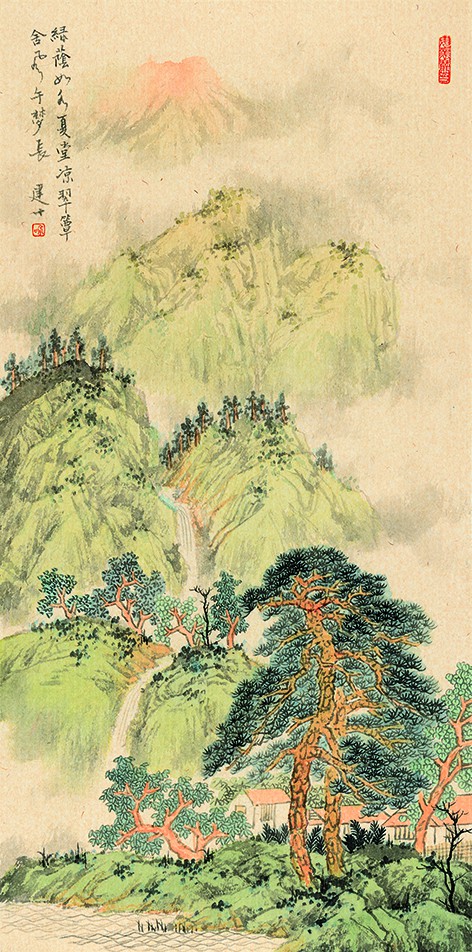

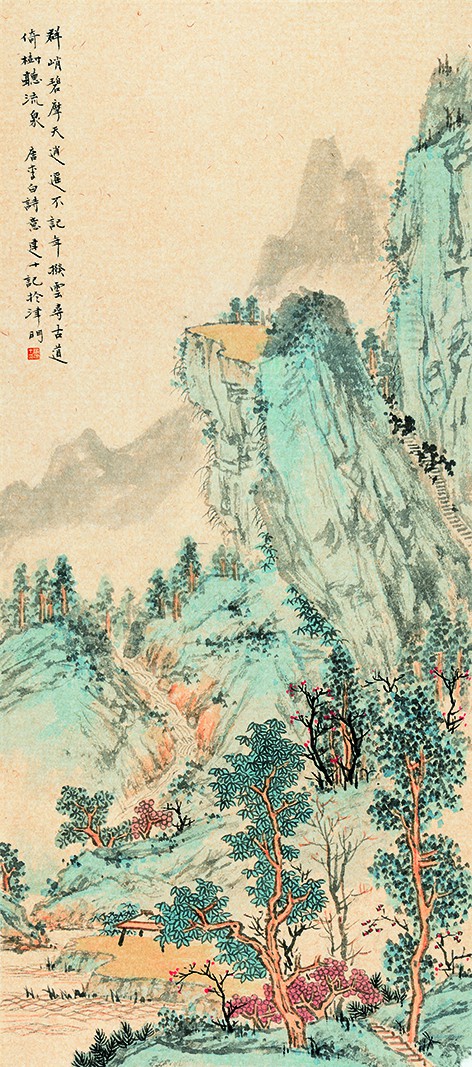

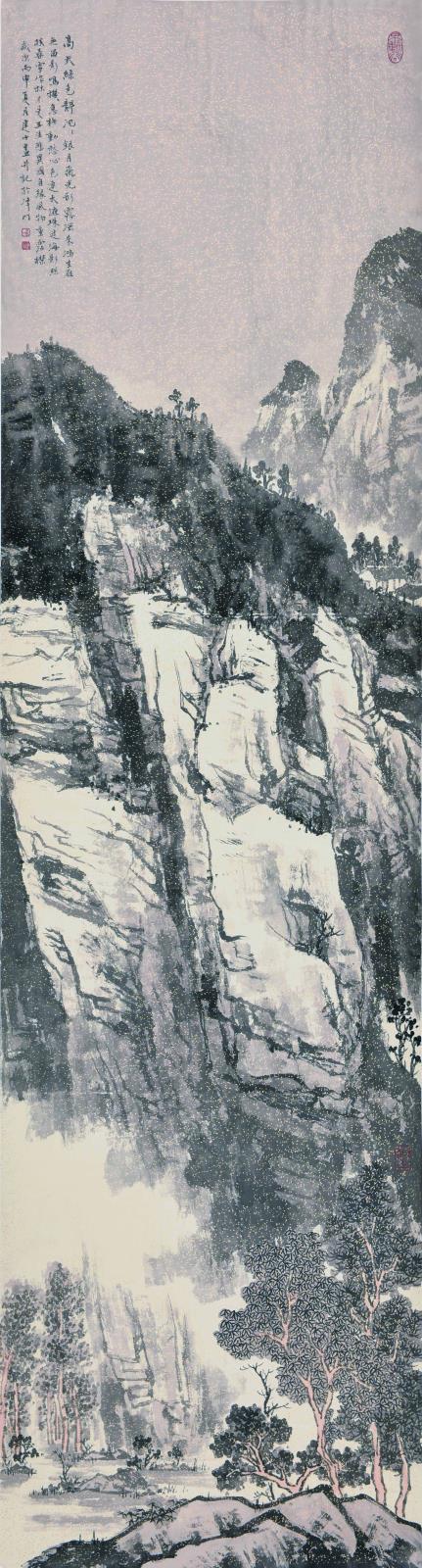

學習中國傳統藝術的一個重要環節,就是要認真踏實地從前人既有成果中汲取養分。研習古代經典作品被認為是山水畫學習的一個重要組成部分,我對此也下了一些臨摹工夫,圖一既為二十歲時臨摹石濤的日課。進入美術學院後學習中國畫就更加系統全面,特別是那時的天津美術學院中國畫專業的師資力量之雄厚,教學之認真,教學體系之合理,讓我受益無盡。

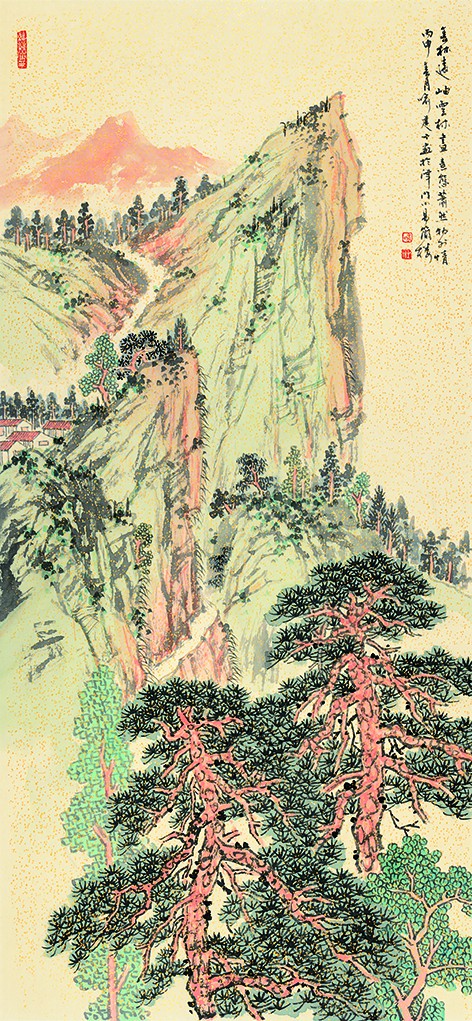

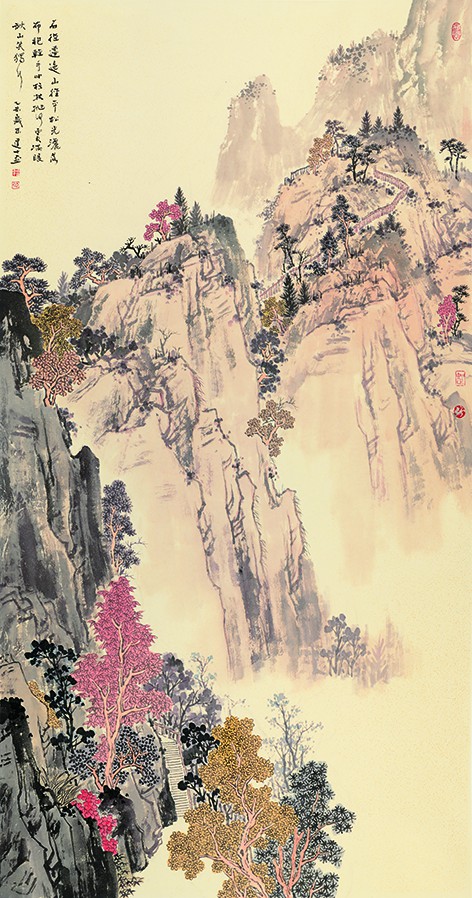

上世紀八十年代正值文化藝術界思想活躍、思潮多樣時期,令如我這樣的年輕人目不暇接,興奮異常。學習、思考、辯論、實踐,而其最後的歸結點自然要落實在繪畫的如何表現上。那時有關中國畫是否面臨“窮途末路”的論爭,可以說正是“85美術思潮”影響下的必然結果。如“窮途末路”論者所言,“當代中國畫處在一個危機與新生、破壞和創造的轉捩點;當代中國畫家所經歷的苦惱、惶惑、反省和深思折射出了歷史演變的特點。”因為我此前受傳統山水畫的影響頗深,對於剛剛由學生轉變為教師的我來說,如何儘快“拋棄嚴格的技術規範和僵化的審美標準,創造出豐富多彩的藝術形式來。”(同上)如何構建自己未來的藝術風格,成為必須面對的問題。

圖一 《臨石濤小品》1970年代末 圖二 《山中氣象》1980年代末

如前所述,我七十年代中期在天津市工藝美術學校接受了雖說初級卻是比較系統的設計藝術學訓練,尤其是後來隨著平面構成、立體構成、色彩構成等新理論的被引進,使我對形式美和形式構成理論有了一些感悟,於是,當我想進行所謂的探索時,就將視角聚焦到嘗試如何將形式構成語言轉變為水墨造型語言上。圖二就是在竭力按照形式構成規律進行畫面構圖安排與筆墨語言搭配進行的實驗之作,現在看來這類作品顯然是簡單生硬而缺乏生命力的。但是,醜媳婦不怕見公婆,這正是我曾經的求索軌跡。歷史是不能假設的,這樣的探索若能持續下去會是怎樣的結果,也只有天曉得。

一九九〇年的一個機緣巧合,我被學院推薦為天津市公派出國預備人員,接下的兩年多時間裡是全脫產衝刺日語。最後經過考試,在九三年來到日本。於是,一個全新的環境又展現在我的面前。

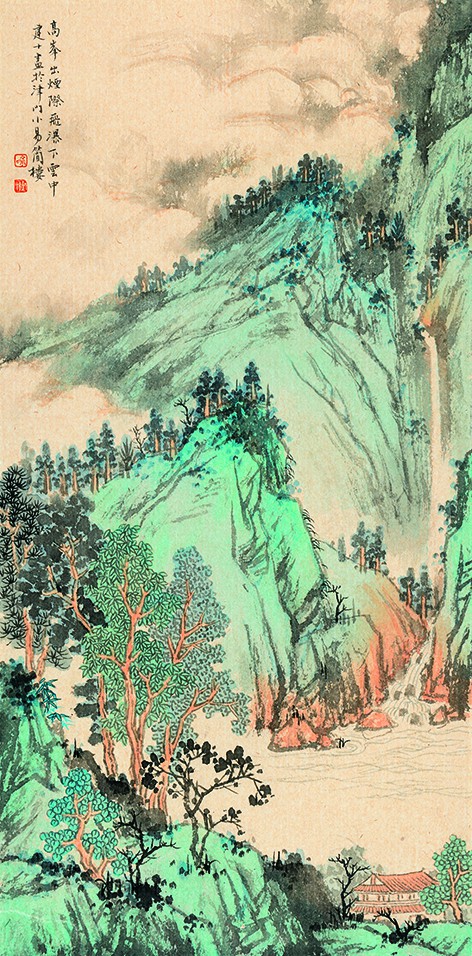

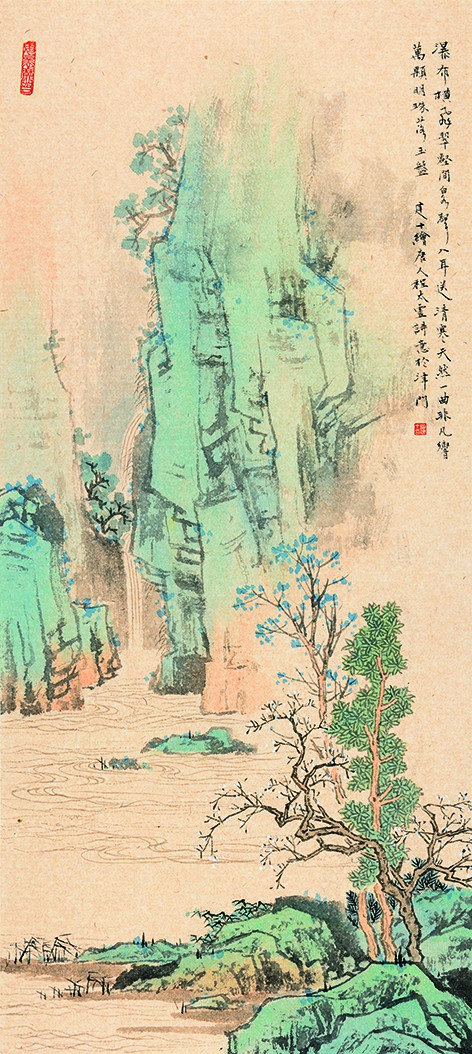

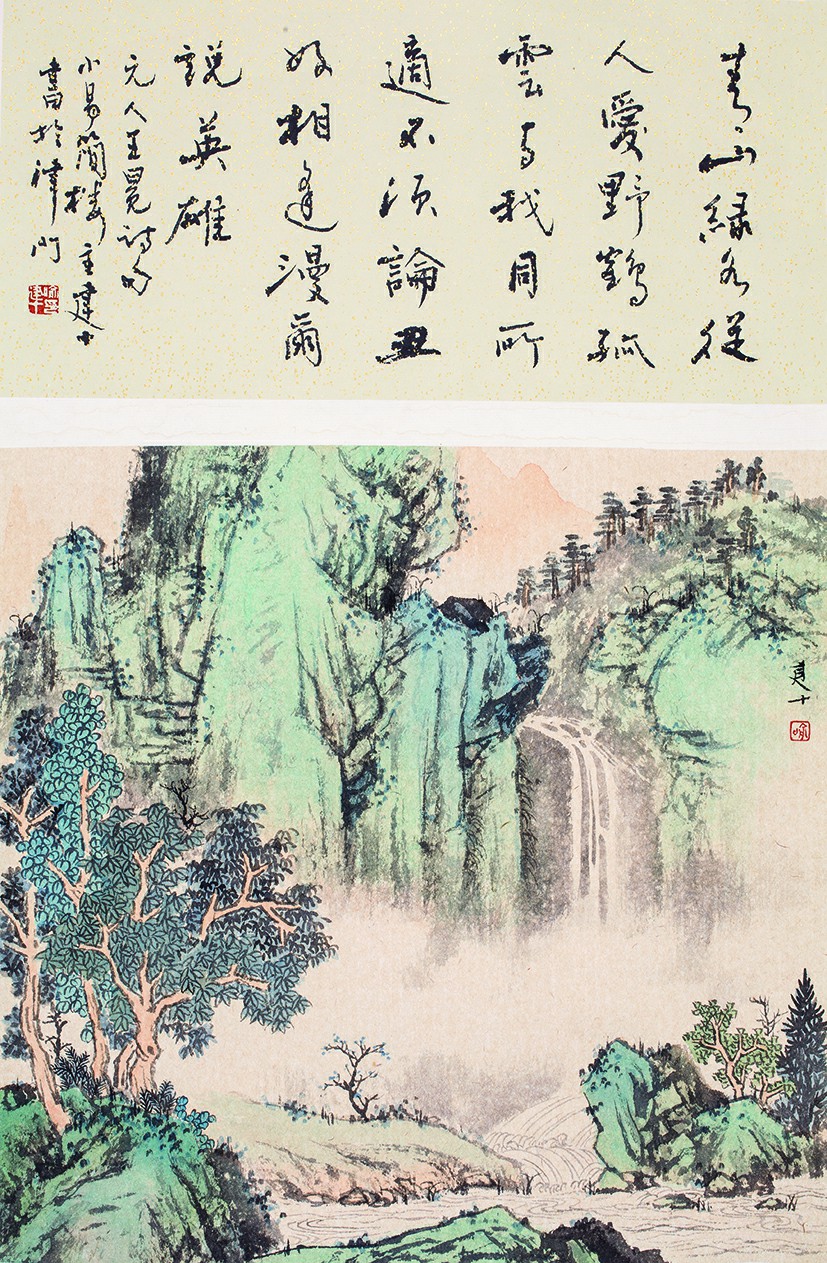

對我而言,在日的十年間,我的人生觀價值觀所受到的影響遠大於書畫技藝上的影響。那時,伴隨著改革開放,國內人們實用主義、功利主義意識日漸高漲,只問結果不計過程、為達目的不擇手段的思考方式與行為方式在得到越來越多人們的推崇。相對於這樣一個充滿活力卻又浮躁張揚、物質生活日益豐富而精神生活逐漸貧瘠的國內現狀,日本社會卻讓我感受到一種精神的沉靜與生活的平和。即便是平民階層,也是以一種坦然淡然的姿態面對生活。在我們有些人看來或許會覺得他們缺少雄心壯志沒有奮勇爭先沒有驚鴻一瞥,而他們更多的是在追求一種平平淡淡過一生的境界。正是這種社會普遍存在的價值觀和人生觀,啟動了我潛藏於內心深處的基質,所以很快就獲得了思想上的認同。由此,我的藝術觀和審美觀也就隨之產生變化。平靜祥和恬淡幽玄的境界追求,也就成為我那個時期的探索方向。圖三多少可以提示我在此時的思考結果。

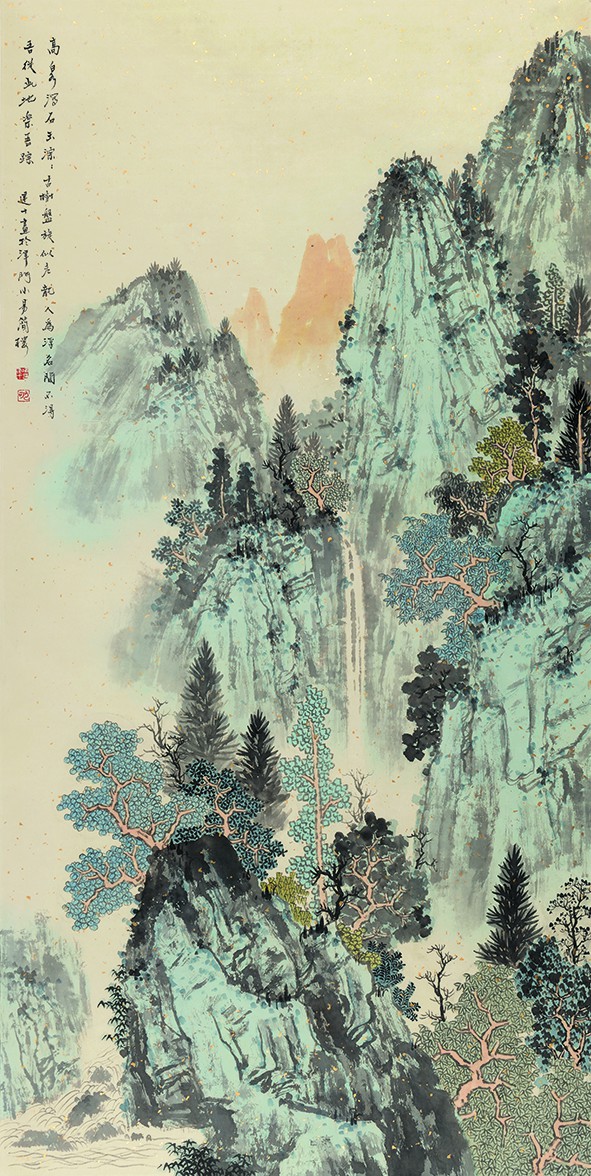

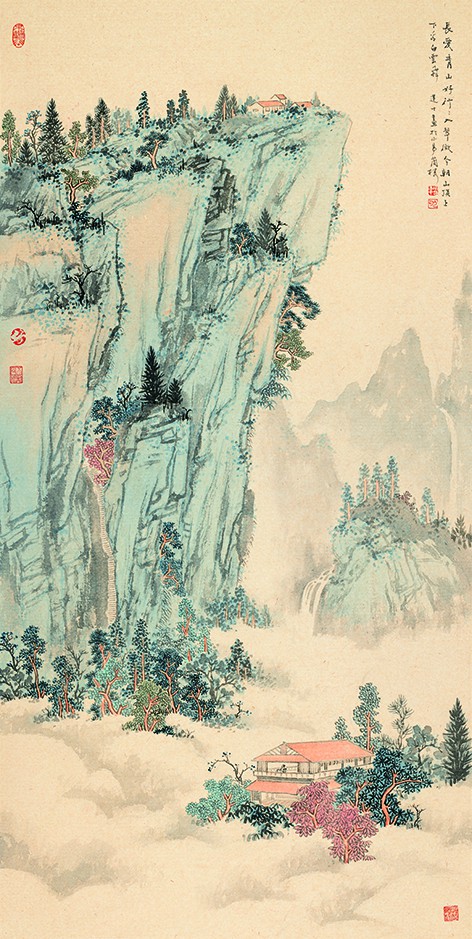

二〇〇三年底,我聽從學校的召喚又回到了天津美院。當面臨再度融入這個熟悉而又陌生的社會時,對於人生觀和價值觀已然成型的我來說,內心是有一定隔閡的。也正因為如此,很快就被一些朋友們評斷為天津美院江湖指數最低的一人。此說雖不乏調侃意味,但也確實反映出我對時下社會的不適應。而這種疏離感也就從作品中的到某種折射。在繼續此前境界追求的基礎上,此階段的畫作中又透露出些許空寂清冷、靜謐幽曠的意求。(圖四)

圖三 1998年

圖四 《明月如霜》2008年

隨著年齡的增長,淡然淡定之心益發增強。特別是近三四年,一種從未有過的釋然於懷感覺油然而生,真個是舒服舒展又舒暢。通達的心境再次帶來畫境的變化,清新、清爽、清靜,就是人們對我當下畫作的新評語。此言是否得當姑且不論,與前些年的作品相比較,所給人的審美感受迥然不同卻是事實。雖然從大的格局上看,竭力追尋蕭散超逸的審美價值的取向始終沒有改變,但是在意境塑造上確實可以看出某些不同。比如,形式語言對比被減弱,畫面色彩更趨清淡,筆觸變得放鬆許多,技法與形體塑造上呈現出回歸古典的跡象,力圖追尋元人筆意與畫境。此畫冊中所選取的基本都是此時期的作品,反映了我當下對閒逸散淡、平和悠然的主體意求。

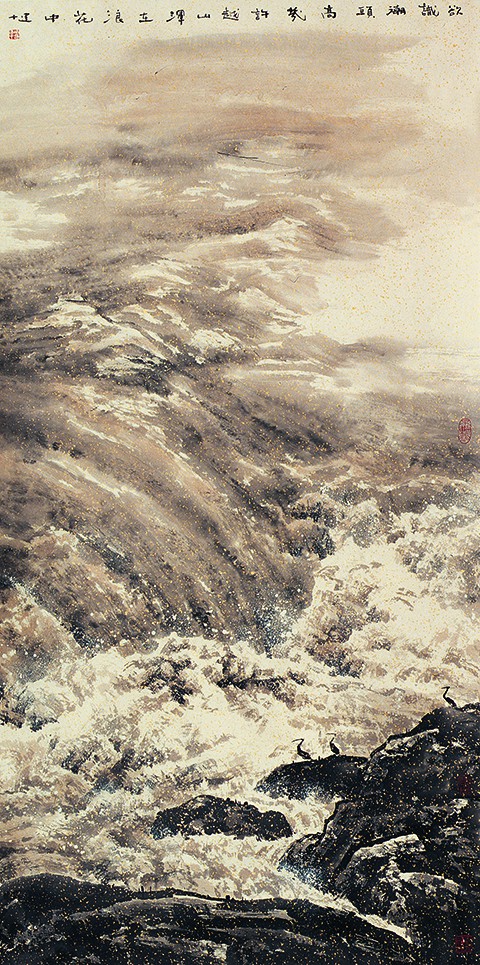

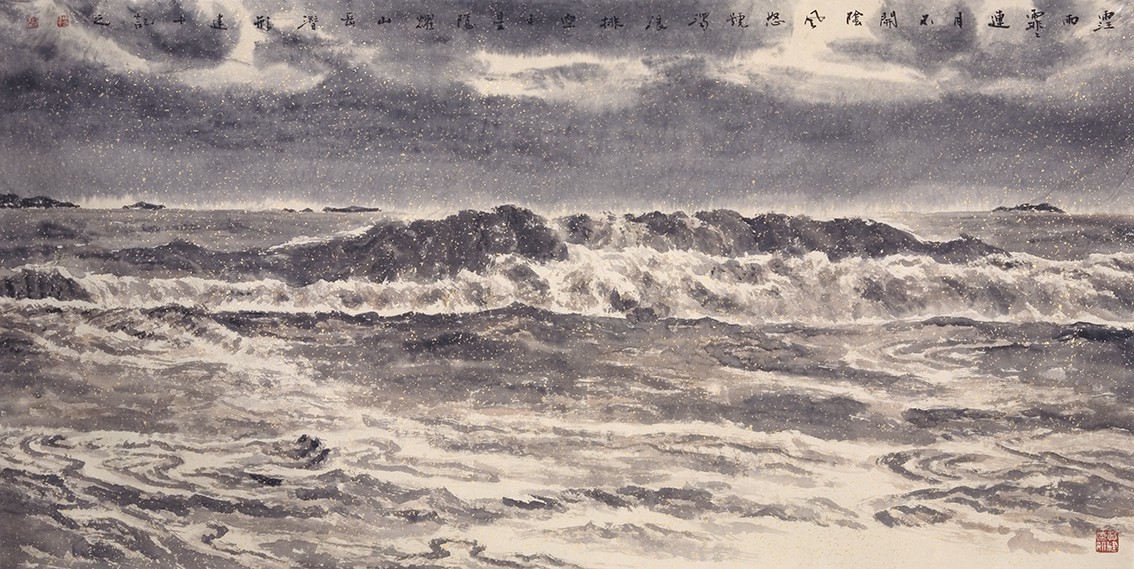

上述文字描述了我在山水畫中大致風格取向,而畫冊中所刊出的幾幅以表現江河湖海為主題的作品,則又可揭示出我的另一個側面。

人普遍俱有多重性格特徵,平靜的水面下有時也會有翻卷的湧流。同樣,雖然我的大部分作品以“靜”為主體特徵,但也會不時尋找一些或驚濤裂岸或澎湃洶湧的江海為表現題材,藉以宣洩胸中塊壘。但是,這其間所呈現出的“動”,並非是漫無遮攔的縱橫排奡,而是表現出一種理性的韁繩操控之下的沉著與痛快。並且,在意境的塑造上,也希求得到一種邃古之初上下無形時的涳濛原初狀態所給人的沉思與啟示。

三、不改初心向高標

回顧幾近五十年的習畫路程,儘管沒有什麼大起大伏,但也是遇到幾個節點,而我最終初心未改,一直行走在習畫途中。一路走來雖說不上是跌跌撞撞,但也絕非奔跑如風。如若歸納,則恰似東坡先生所云,“大略如行雲流水,初無定質,但常行於所當行,常止於所不可不止”。順其自然,這既是我的生活態度也是我的求藝指標。

中國人說的“畫如其人”也好,外國人說的“風格即人”也罷,藝術作品的最終表現確實是作者人的外顯,從我自身的事例即可看出,心態的變化直接左右著作品的審美價值取向,無法隱瞞無法遮蓋。同時,在畫品形成過程中,文化品性和修養所起的作用也不可小覷。所以,柔亦不茹,剛亦不吐,不激不厲,亦剛亦柔,不以物喜,不以己悲,這不僅是我目前及以後的行為準則,也是我自省自修的目標。由此也可以想見,若將這樣的心態注入筆端,自然也就不會有恣肆張揚劍拔弩張的筆調顯露。

“亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪”,固然是一種境界,“江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪”,何嘗不是一種境界。在當下百舸爭流,各顯神通的大趨勢中,這後一種境界或許更具啟迪價值,更能誘發人們的長久回味。

現如今藝壇魚龍混雜,自吹自擂,語不驚人死不休者有之;拜碼頭串大宅門,狐假虎威者有之;動輒就立山頭,標新立異,不擇手段地博取社會關注度者亦有之。但於此道我既不擅長更無心效仿,默默地潛心於瀚海藝田的遨遊與耕耘。在獨樂樂的基礎上與人樂樂,誰又能說這不是藝術的本真之所在呢。

再若細究我今後的努力方向,不妨援引舊文為據。

心窮萬物之源,目盡山川之勢。於是乎揮纖毫之筆,則萬類由心;展方寸之能,而千里在手。此等胸襟此等蒙養豈可須臾得之,非行萬里路讀萬卷書,非累月經年朝繪夕覽而不可得。然欲窮其源,須先淨其心;欲盡其勢,必先明其目。縱覽古今各居山水畫峰巔者無不打通此間關節。唐代張璪之“外師造化,中得心源”說亦可為一轉語也。得此中三昧者定當大補於畫技。

“欲令詩語妙,無厭空且靜。靜故了群動,空故納萬境”。余尤愛東坡先生此詩。此雖為論詩,移而論畫亦無不可。觀中外經典畫作可知,其境界大多透露些許宗教氣息。亦即所謂清淨、靜寂、永恆之氛圍。然此間之靜寂者,非悄然無聲了無生機也,於無聲處聽驚雷之靜寂是也。東坡先生參禪日久,深了禪宗境界,故拈出此語。實則細觀五代北宋山水佳制,有此境界者本已多多。然元季雲林先生尤深諳此理,其畫作至靜至空,再開新境域,終達清如水碧,潔如霜露之文人畫第一境界。余欲於拙作中力追此境界,然恨學養尚淺功力乏饋,欲得其一二而不能,奈何!奈何!

為達到上述目的,我至少要在如下幾個方面繼續努力前行:1、向古典學習不遺餘力,進一步夯實傳統功底,使之傳承有緒;2、視野開闊絕不固步自封,對於同輩先進之處虛心求教,徹底摒除夜郎自大者們的唯我獨尊心態;3、不斷探尋個人風格,絕不滿足一成不變的模式;4、貼近生活緊接地氣,在順應時代需求、注意與大眾審美心理同步的同時,注意發揮引領作用。

常言道:酒好不怕巷子深。我對這句現在已經很不時髦的經典話語篤信不疑,因為我相信浮躁的社會終歸會有回歸平和的一天,人們對藝術品的審美判斷與價值判斷終歸會回歸對藝術品本身的關注。正因如此,我仍將一如既往,不為世風所動,以更多更好的作品回報社會和朋友對我的關心。

浮名終是累,有麝自來香。

是為序。

喻建十

2016年9月20日於津門不動容齋燈下

清刚出碑版 风骨以人传(节录)

——浅议喻建十先生之书法艺术

杨健君

建十先生近年书学,渐归于风骨。余尝读刘勰《文心雕龙·风骨篇》,深自以为先生之书,乃渐近之。风骨二字,或分或合,孰主孰次,古来论述,未能一也。而余以为先生书法之风骨,在其艺术品格之清正端直、刚健不息处,在其书法面貌之风遒骨峻、清刚顿挫间,即如刘勰所云:“结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。”又:“刚健既实,辉光乃新”,“骨髓峻”、“风力遒”,“风清骨峻”、“篇体光华”等是也。

先生书法重风骨,乃是基于早年碑学古拙一脉之传统功力,亦为书学修养到笔墨表达之转化,复为外在形式向内在精神之深入。2004年,先生回国。十年以来,先生人艺兼修,书画并举;其心志所注,渐由书法外在形质之参差创变,转入笔墨内在意蕴之涵养升华;脱略其表,发挥其实,于此时代浮嚣之际,而沉心向雅,成就出清刚雅正、风骨卓然之风貌,渐入得人书俱老之境也。

赵子固《论书》:“态度者,书法之余也;骨格者,书法之祖也。”先生此间风骨,关乎形质,亦关乎神采也。以艺术手法论之,风骨所求,要在用笔。先生用笔:涩笔顿挫,骨法为之,以碑学之笔,兼绘事之长,沟通书画,因成其妙旨。先生书出北派碑学,碑派正以骨胜。先生于此骨胜之书,往往运以顿挫之笔。包世臣《安吴论书》尝言:“北朝人书,落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。万毫齐力,故能峻;五指齐力,故能涩。”先生会心于此,故而运笔之际,多以长锋羊毫绞转盘拧,而震荡战行,顿挫出之。亦如包氏所云:“行处也,古人必逐步顿挫,不使率意径去。”即为“行处皆留”之法也。所谓“留”者,务使笔力坚凝,透于纸背,不涉浮滑。由此力在笔中,而字骨有成。南朝谢赫《六法》所谓“骨法用笔”,于此风味正同。先生深谙画道,以此骨法用笔一寓于书画两端,彼此生发。先生山水,出入宋元,而终以北派见长,峥嵘磊落之间,于北碑风骨匪不相通。山石树木之钩斫挥运处,亦是基点成线,步步顿挫,以此刻画物形,发挥性情。每观先生濡毫吮墨,执笔作书,其指法腕法,中锋侧锋,疾涩藏露,紧駃战行,与画本无异处,皆以顿挫为本;而其点画线条与山形树貌之轮廓线形,几无二致,其形神之间,具似乃尔!以技法论之,先生顿挫之笔,或于山石意态间多有所得。

先生书道,其笔顿挫,其力坚凝,乃终成其瘦健之势,清刚之美,此以艺术风格论其风骨之所在也。其书瘦健清刚之中,瘦健乃其艺术特征,而清刚标其审美高度。瘦健者,在其笔意体势之间,内以遒健之力,外显瘦硬之姿,如枯木屈铁一般,时有通神之妙。先生此时,于北碑之古拙,业已脱略少年时候亦步亦趋之模仿,而意在有所选择去取。盖古拙之碑,有茂密、舒朗之别,丰厚、清癯之异;先生以其性情所好与审美所求,但取其舒朗清癯一路,以为提炼,而着意发挥,终成其瘦健遒逸之体。至如原来之形式构成之论,创奇求变之心,亦为减淡。作品之中,纵或时有巧思乍现,新意将出,然亦自然出之,不复以空间构成为念而往来布置;其心意所在,已由空间体势渐渐转至笔墨意趣中来,欲以瘦健之笔、苍润之墨,发其人文精神之内蕴也。

然而先生书法要旨,却在瘦健之外,清刚是求也。刚者,铁骨铮铮,有凛然不可犯之色。古来论书,刚柔并举;右军一体,兼有刚柔;然降及明清,帖学末流,渐堕柔靡,是以碑学兴起,力矫其弊,阳刚复起。先生入北碑,重阳刚,深得其要。试观其书,正复刚健挺拔,雄劲凝重,如峰峦,似戈戟,耸峙森列于目前,不可谓不刚也。然先生书法可贵之处,却在一刚之外,复有一清者。清者,空明澄澈,有涤尽尘氛之意。魏晋士人,以清为尚;渐次论艺,取其清远,明人胡应麟《诗薮》论诗即曰:“最贵者清。”先生书法之清,在于碑学之雅化。北碑石刻,诸如造像、摩崖,往往生于民间,出之匠人,而未能去俗。先生北派立身,碑版传家,却能不为所惑,深识其弊。尝言:但求生刚,恐生霸悍;一味险拙,徒增丑陋。故此取其刚健,而去其霸气;得其古秀,泯其丑陋,一归于清雅正派。至其合作,顿挫跌宕之间,笔老而神峻,一派方刚之中,复含几缕清气。由是观之,先生碑派书法,实已度越藩篱,骎骎于羲献风规而不止,愈见风雅书卷之气,坐有风清骨健之美。因此,先生之书,风骨所求,正在以顿挫至清刚。清刚二字,盖陶铸碑学,而雅化出之,尽显其人文气质。刘熙载《书概》曾云,北书以骨胜,然北自有北之韵也——先生若此。

先生书风之中,此段清刚风骨,一如其笔墨技巧,乃多从山水中来。其偶作大字,于五言对联,七言诗句,文字不多,尤有相宜。其气其势,往往不减山水之风。盖其兼善书画,生发照应,每从大山大水中陶养胸怀,特以山水之清刚,成书道之意象,而并归于雅正之气。况其所学又多在碑学摩崖一路,诸如《瘗鹤铭》、《石门铭》、云峰刻石等,立乎山水之间,经乎风雨所侵,千载以来而浑然为一也。先生浸淫于此,多所融汇。每其得心应手之际,心源造化、丹青翰墨凑泊一处,笔下自然得以流露,故此非大字不足以成先生书法之清刚境界也。尝观其挥运之时,以长锋羊毫,濡墨属纸,拽笔而来,跌宕起伏之际,顿若龙蛇跃出,风神鼓荡,气势逼人。而其又有能擒能纵之功,每于顿挫处杀纸甚深,笔墨之间似斧劈斫纸,如皴如皱,使得字势在动荡之中又脚跟深稳,内强其骨而外增其势,颇有瘦健清拔之妙。当其收笔,总览全篇,如见峦嶂磊落,山势嵯峨,仿佛一段大山大水也。然其间却有静水深流,皓月朗照,一片清光,涤荡太古。先生素喜东坡“静故了群动,空故纳万境”一语,故而以此入书入画,乃有此清刚高旷之作。

然则先生近时,尤爱小字创作,以其心态更趋平和简静之故也。常于习画之馀,拾些残边断纸,写些题画诗词与古人隽语,或为随性默写,或为拎得案上闲书,且读且录,任意为之,纸尽而已,亦不失其清刚之美。余曾送得先生几支小笔,原不甚佳,然先生用来,却是心手相应。当其细笔点墨,略作舔试,便行诸纸上。点画虽小,却也不是十分恭谨,只缘参得些行书笔意于碑骨之间。当其涩涩之中,才又有灵动之妙。而其章法,疏疏落落,支支离离,颇以《韭花帖》之意胎息出来,倒似秋菊经风、落英满阶的一般,将碎锦洒于纸面之上,使人如行走于深秋的小径,而流连不已。

大抵先生清刚顿挫、风骨卓然之书,不惟山水滋养,亦不尽年龄阅历使然,实关乎人品学养也。先生秉性刚直,学养深厚,因此书卷气多,风度儒雅,颇具人文气质。由此往往能够条理性情,沉潜内省,虽有一时荣辱晦达,而能任遇随缘,不以介怀;但以低调行事,谦谨待人之作风,清正不苟,一以贯之。此亦人格修养所至,自然形诸于书,而成其清刚顿挫之妙也。先生书法风骨之所由来,亦有家学之渊源也。王颂老肆力北碑之间,即以“质健为妍”为宗旨;而其人格志趣之所在,亦有“心游万仞,无求于物”之高华。其人其艺,正在风骨之间。先生承继家风,规模质健之笔,发扬风骨之意,其性沉静,其艺秀拔,清刚雅正,不能不有此成就也。

清如水碧 洁如霜露

—喻建十山水画风格谈

王平

六朝山水画肇兴,是有宗炳《山水画序》为此立论,“圣人含道暎物,贤者澄怀昧象。至于山水,质有而趣灵。是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。又称仁智之乐焉。夫圣人以身法道,而贤者通。山水以形媚道,而仁者乐,不亦几乎?”故“画象布色”,图制山水,则为“不能凝气怡身”之时,“闲居理气”卧游幽对之需。及至有宋,郭熙《林泉高致》更曰:“林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉。耳目断绝,今得妙手,郁然出之。不下堂筵,坐穷泉壑。猿声鸟啼,依约在耳。山光水色,晃漾夺目。此岂不快人意。实获我心哉。此世之所以贵夫画山水之本意也。”纵观古今,画风嬗变,名作佳构,流派纷呈。虽形制变易,代所不同,而观其所共具者,或取象不惑于形,形之所向,乃成物象,而不知其所似,因境之所成也;或挥运不炫于计,意之所趋,乃成勾皴,而不知何谓笔墨,因势利导也;抑或造境不屈悦于人,皆为性之所好,幻化幽境,使之寓志寄情也。李成之烟林清旷,令观者意远,史传其人萧散超逸。倪瓒之孤木幽石,使览者涤浊,亦因其人远尘脱俗也。清季四王之画虽远生机,然其佳者也莫不清灵静寂,荡漾平和之气。此皆因彼等志气顺达而已绘事为乐之致也。故曰:笔随心运,境由情生。心端则笔正,情真则境深;心静则笔稳,情诚则境厚。是故情飞扬,思浩荡,点画离披,水复山重,秀作之所以成也。

喻建十于山水画一道,幼承家学于其书画名家、外祖父王颂余,及长,入天津美术学院深造,复负笈东瀛愈十载,得通书画文史,且多有实绩建树。然彼性情萧散,近闲适而远利誉,寄情翰墨自得其乐。以平常心造心中境,虽片幅尺素,能搜妙创真,得见者若有灵犀,自可解其格致。

喻建十于《不动容斋絮语》叙其志曰:“‘欲领诗语妙,无厌空且静。静故了群动,空故纳万境。’余尤爱东坡此语,虽为论诗,移而论画亦无不可。观中外经典画作可知,其境界大多透露些许宗教气息,亦即所谓清静、静寂、永恒之氛围。然此间静寂者,非悄然无声了无生机也,于无声处听惊雷之寂静是也。东坡先生参禅日久,深了此中三昧,故能拈出此语。实则细观五代北宋山水佳制,有此境界者本已多多。然元季云林先生尤深谙此理,其画作至静之空,再开新境域,终达清如水碧、洁如霜露之文人画第一境界。余虽不敏,欲力追此境。”诚如所言,彼所取法者,云林一脉也。细观其画作,遣兴者多取太行之一山半角,以简朴沉稳笔调写幽村寂野。或于坡脚崖头点数丛荆棘三五白杨,萧瑟清劲卓然独立;或山间一层薄雾迷漫,天边一弯残月孤悬。其造境之玄寂,笔墨之明洁,取象之简朴,使静谧超然之气跃然纸上。彼之画作以静为尚,然其静非止于清静、沉静,亦非空静,玄静者也。玄者,玄奥幽秘也,为情思之所能驻;静者,空灵寂寥也,为体物之所入微。是故玄静者,澄滓去幻,寓永恒之象也。古之佳作多因笔之简洁、墨之秀润而味之隽永,是故有此气象,非云林一脉所独有,而为其所特立也。观喻建十画作,积加处、泼洒处,墨色莫不明净清整而厚润,如水之碧,如霜之洁,可谓直追云林。料观者当以为然。

山水者大物也,收之于尺幅寸素,虽置阵布势难成其真。喻建十造型取象多以构成之法,重布局之纵横开合,山石表现每以卧笔出之,寥寥数块,不求形质之变化,而气势境象尽出。草木居舍依点线面之图像所需随意概括点戳,于山野中平添别样情趣。其所成之形简朴大气,所成之景,平淡无奇,然以沉稳明洁之笔墨写出,乃成其静寂玄奥之幻境。

试观今日之山水画,宏构巨制皆为展览而作,尺幅寸素莫不悬价而市。或山崎水乖,皴染繁复;或取林苑郊角,对景摹写;或功成名就,任笔为体;或逞技显能,恶槠废墨。概不知山水画一道,勿求清淡洁净,使人散怀也。故能上承古贤优良遗风而甘于清静寂寞者,少之又少,然画道因此而传,史因此而续。喻建十于书画乃闻道之人,又正值壮年,成高成远自不可限量。

2007-10-12深秋于津门客所

格高意远 万类由心

—喻建十绘画浅评

章迟

若言传达山水之神韵,山水画自创立至今各有表现之法,更以五代北宋诸家为上,或气势撼人魂魄,或静谧超然。山水画有小我之境,亦有大我之境,若归于建十先生,当言大我之境。其言:“山水画为民族造像,此乃大我也,非作者小我之外化,若以此为切点,画作自当非同小可,余虽不敏,愿身体力行之。”建十先生可谓言辞谦虚,其身体力行可谓笔耕不辍,多有所获。从他诸多的作品里,可以看出他喜画大山大水,江河大川尽展于笔下,浩然正气跃然纸上。

建十先生作山水,以荆浩、范宽之法度作为构架,又以倪云林、董其昌之气韵为指归。在这种结合中,他试图找到属于当代社会体系内的人文价值,并以艺术史家的眼光和角度来探视当代绘画和发展个人绘画,为此他不懈地努力着。在建十先生的作品中,亦看得出他曾远师渐江等先辈,并受益不浅,但其山水整体气势则直追北宋诸家。面对他的作品,我们可以作简单的推想:对于画面中那些巨大而若隐若现的岩石或山体造型,已经在他的脑海中由清晰而变得模糊了,不再受具象再现的限制,而能够得以自由发挥与创造。沉稳壮观,望之令人兴叹。这种视觉冲击较之北宋山水并不逊色,但在情绪激昂方面,或有过之。再言形式组构的复杂性,在建十先生的画作中,这种复杂并非单指具体形式而言,因为笔法和转化之多而显得多变,这也将观者的注意力转向画面的构图本身。而由线条和块面构成的结构的突兀性,也并非是对北宋山水一成不变的翻版,相反则是令人耳目一新心情为之一振的新的形式的创造。在他的画面中,有着由浅入深时的不同阶段的运动感,有着整个构图的明了安排,若说其妙处,则在于成就了现代巨嶂山水的特质,颇具上国气象。

建十先生刻画山石地表的皴法有着自己独特的体验和感受,带有一种鲜明的跃动感。而在一些作品中,他以块面塑造宏伟山体的描绘方式,使得这种画作风格有着明净的几何特质,却依旧能与宋式山水中的宽阔感和实质感相协调地展现于画面之中我们可以将之视为山水作品中抽象的块面构成。同样,我们也可以将之视为纯粹的几何形式塑造。依凭固有的视觉经验,建十先生的作品也可以说是在人为秩序和自然秩序间的一种交流。这种自然秩序或许就是中国人所说的“理”,唯其有理,故可达心。在“心理”的统驭下,其艺术形式和他理想中的山水形象也逐渐融为一体。

如果说建十先生在作品中仅仅是捕捉到了山水的形貌,显然是不妥的。在以风格要素来表现精神心性和人文价值方面,他比同时代的其他山水画家相比来得更为明了。如果要问他的作品是否传达了山水得灵气与精髓,则要从其画面里寻找和感受任何可资捕捉的自然神韵。在有山有水的画面造境中,对水的描绘是被无限扩张的,虽然山体宽大厚实,但因中景扩张之因,画面略显不安,从而在空间上创造出一种奔放不羁之感。建十先生曾言及他以倪、董二人韵致气息为指归,当然这是他的理想。倪云林写的是胸中逸气,但并非草草了事,与前辈相比,亦是比较严谨,他内心是静谧清空的。而董其昌则是力倡“复古”,他将宋人的精致和元人的萧散真率结合的很好,有着浓郁的哲学气息。董其昌画作给人的印象最深刻之处,莫过于“笨拙”了。这是一种审美上的提炼和嘉许。我想,建十先生作品中某些部分是具有了倪云林的静谧清空,但更为突出之处是有了某种程度的“笨拙”之感,故而他的笔法、构图显得那样率直、天真、素朴,但自古论家所论气韵言词含糊,实为规导后世画家。我们感受建十先生的山水作品,与其说是步入画面,不如直接一点说是以身心彻底去体悟。由虚实开合所形成的山水形态和动势,在他笔下有了一种自律性。因建十先生心中所存的山水观念,不仅没有界限山水内在的空间,也没有限制他内心深处的突破力度。于是,在他的笔下,山水变成了一种富有生气的图式,同大化相和谐,与文脉齐律动,偕民族大气共呼吸。建十先生心中的山水气象和他笔下的山水雄强磅礴之韵度达到了心手双畅的唯美境界。所谓澄怀昧象,实则万类由心。

建十先生曾在《不动容斋絮语》中言道:“心穷万物之源,目尽山川之势”。观其作品可感此言不虚。而他在艺术大道上的探索又并未因社会种种事宜而有搁滞,以历代先贤自立自勉,以求“将军欲以巧服人,盘马弯弓惜不发”之感,高标既定,求索不止,相信后世画史终有属于建十先生的艺术坐标。