【柴博森艺术简介】:

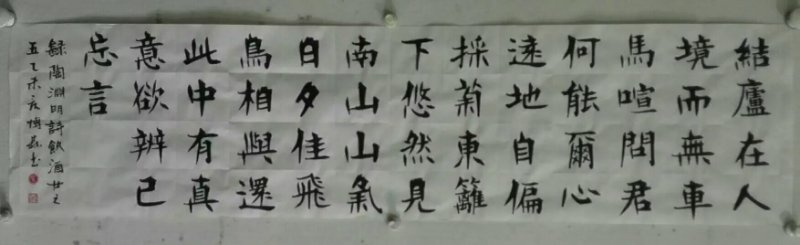

1969年1月生于天津,自幼研习书法,从师书法家袁健民先生研习《九成宫醴泉铭》、《张猛龙碑》、《张黑女碑》等碑帖。后深入绘画,转益多师,现从师李翔老师。挚爱写生,喜从大自然中吸取素材与灵性。现为中国美术家协会、书法家协会会员、城市画派核心成员、中国工笔画学会会员、中华诗词学会会员、湖社画会理事、清华美院高级访问学者。

2004年作品《溪林过桥》入选中国美协主办的首届写意中国画大展。

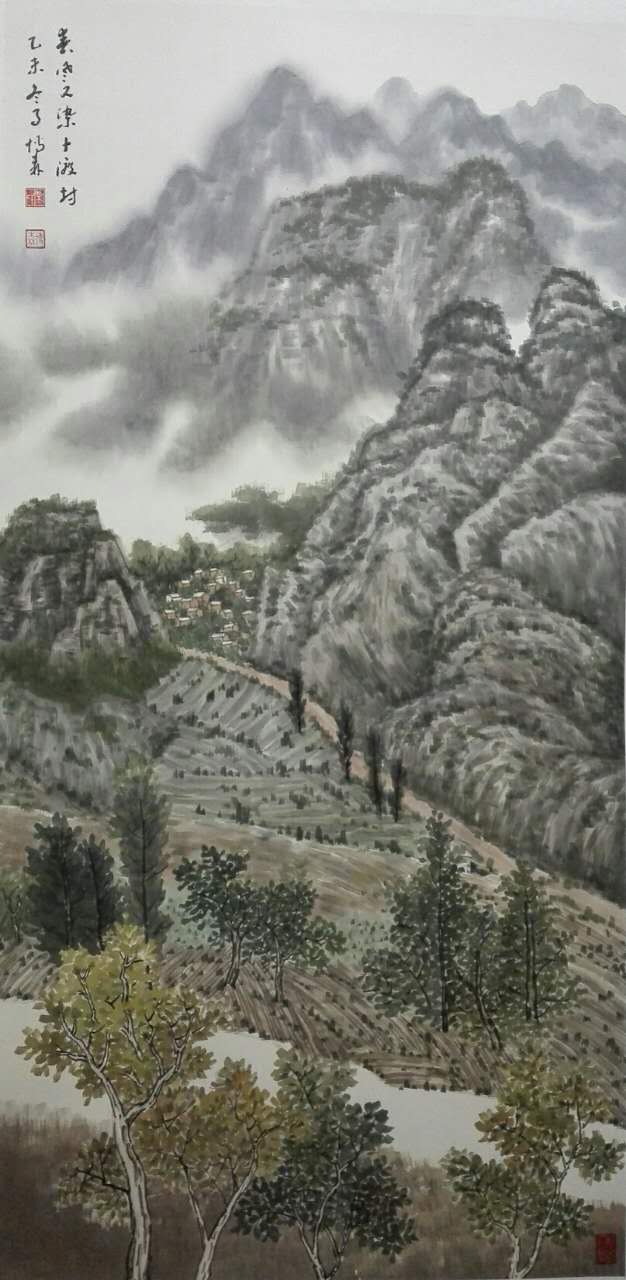

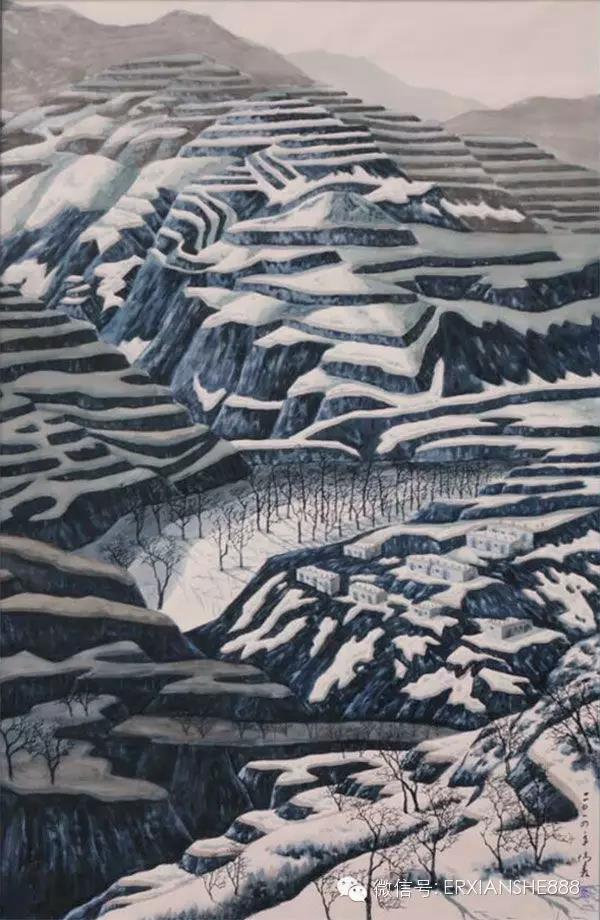

2007年作品《铁骨脊梁》入选中国美协主办的建军八十周年书画大展、作品《赵家沟印象系列》入选中国美协主办的2007年中国画大展。

2008年作品《美丽的西部家园》入选中国美协主办的首届中国画双年展

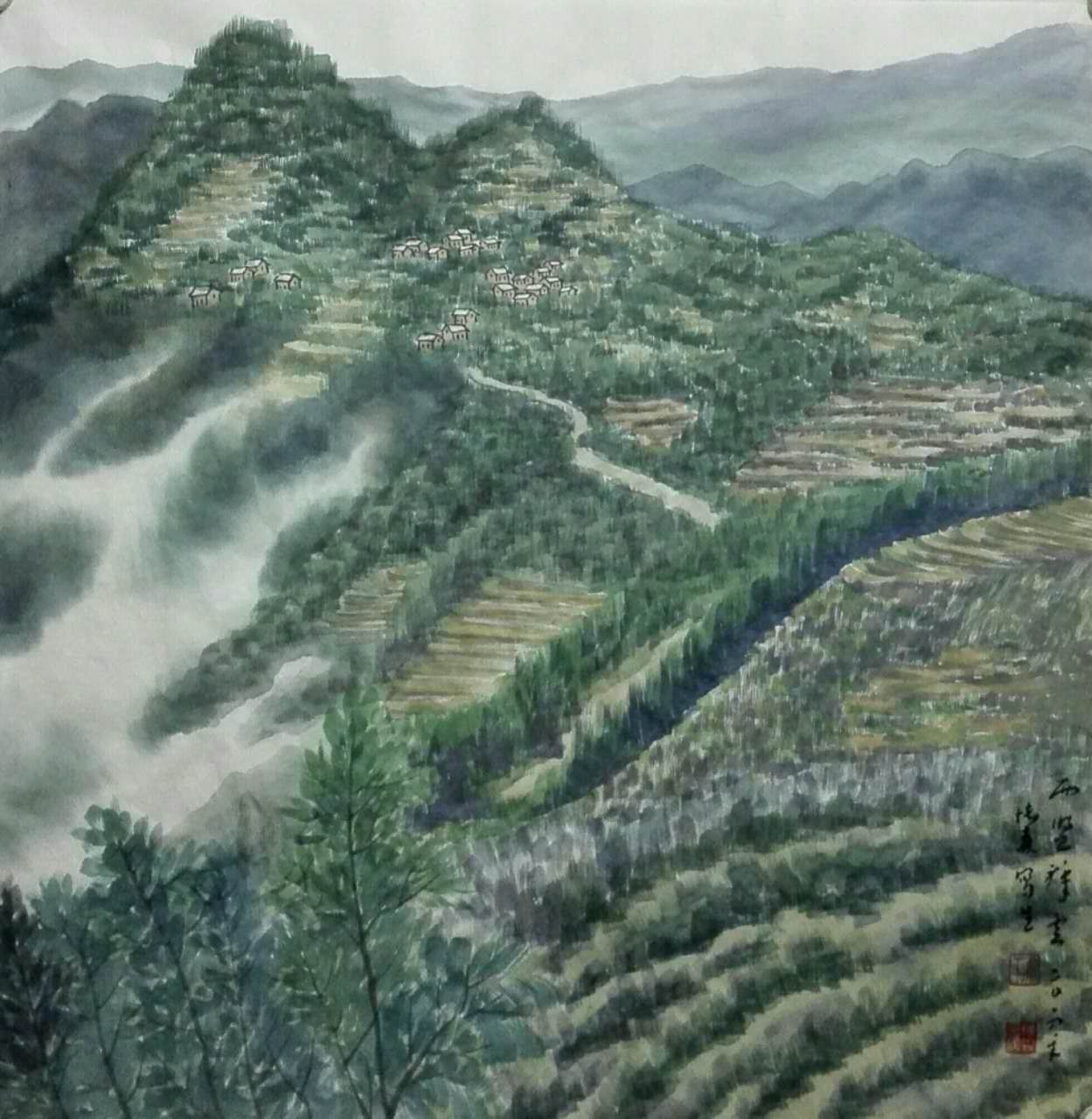

2009年作品《龙胜梯田》入选宁夏美协主办的上海美术馆成立五周年书画邀请展、作品《守望家园》入选天津市第十一届美展、作品《巡》、《出征》入选中国美协主办的建军82周年书画展、作品《落雪无声》获优秀奖并入选天津市第七届青年美展及第十一届全国美展

2010年作品《难忘故园》入选天津第三届“双十佳”优秀作品奖、作品《耕耘希望》入选2010年中国画展

2011年作品《玄驹•五色土》入选清华大学百年校庆艺术展

2012年作品《收获希望》入选中国美协举办的第七届中国美术家协会会员展、应中央办公厅、解放军美术书法研究院商请,为中南海、中央军委办公厅创作《太行揽胜图》、《太行丰碑》、作品《复员》入选中国美协举办的建军85周年美术展

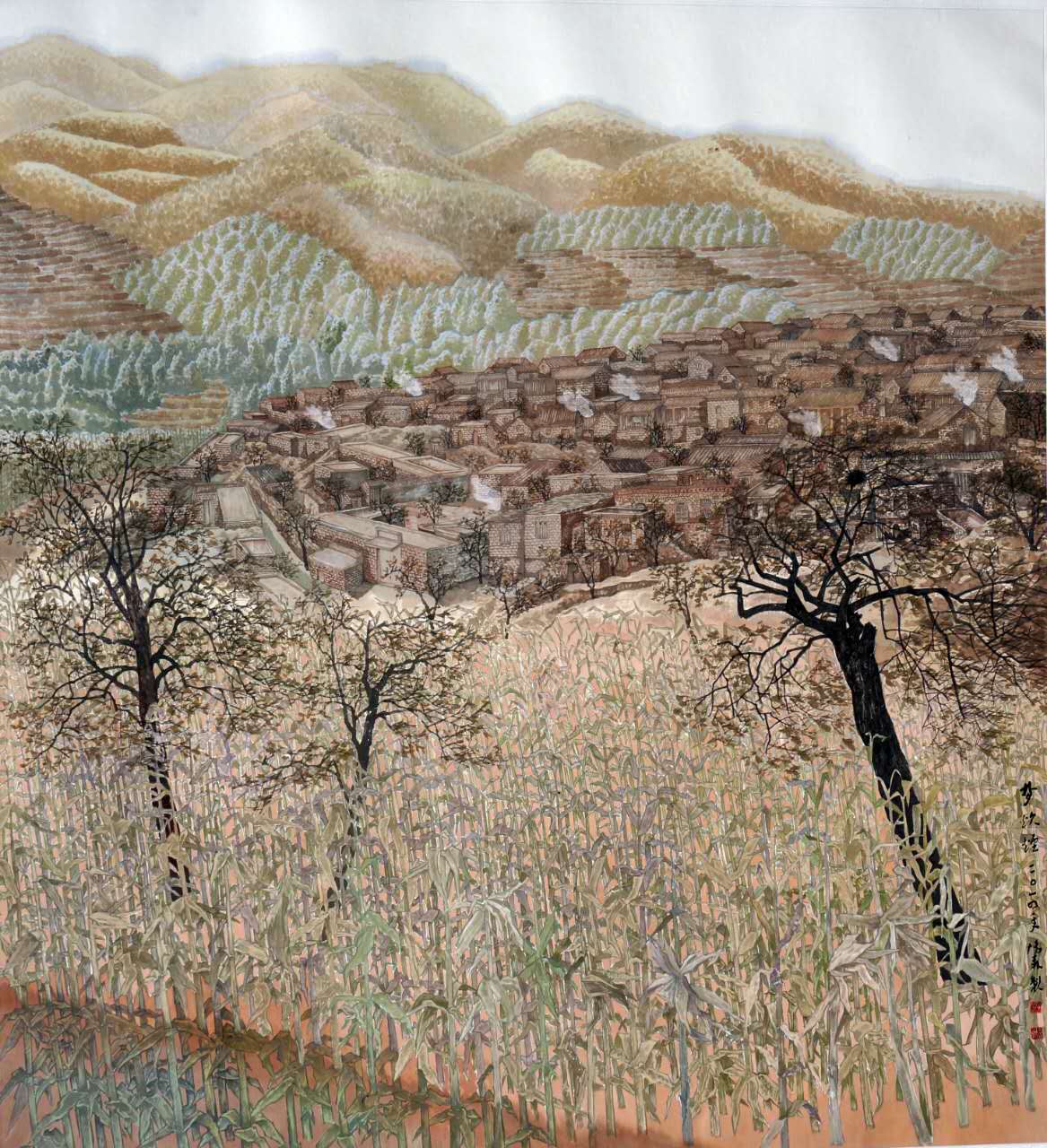

2014年作品《梦炊烟》入选十二届全国美展及天津地区征选赛银奖

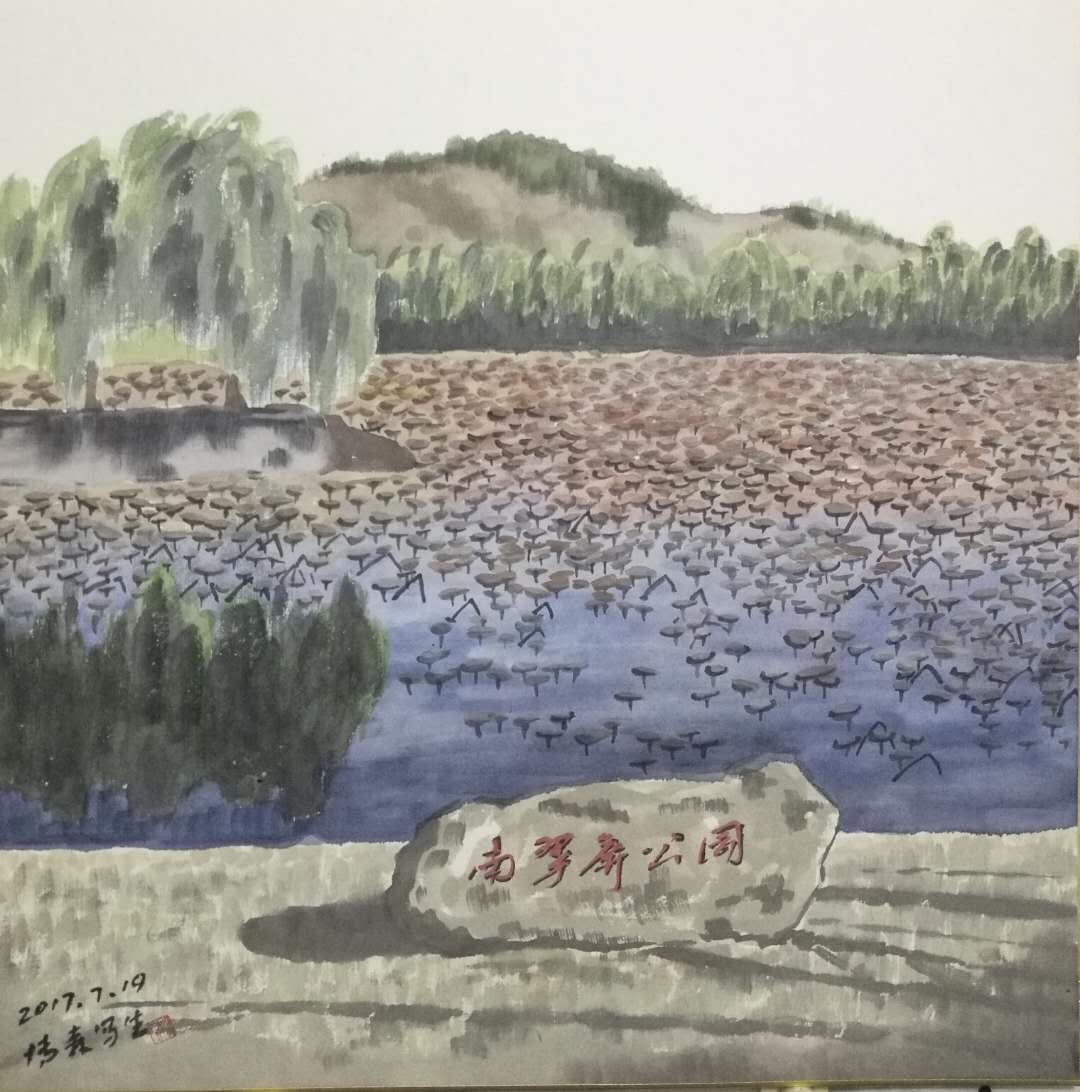

最初的风景 最真的力量

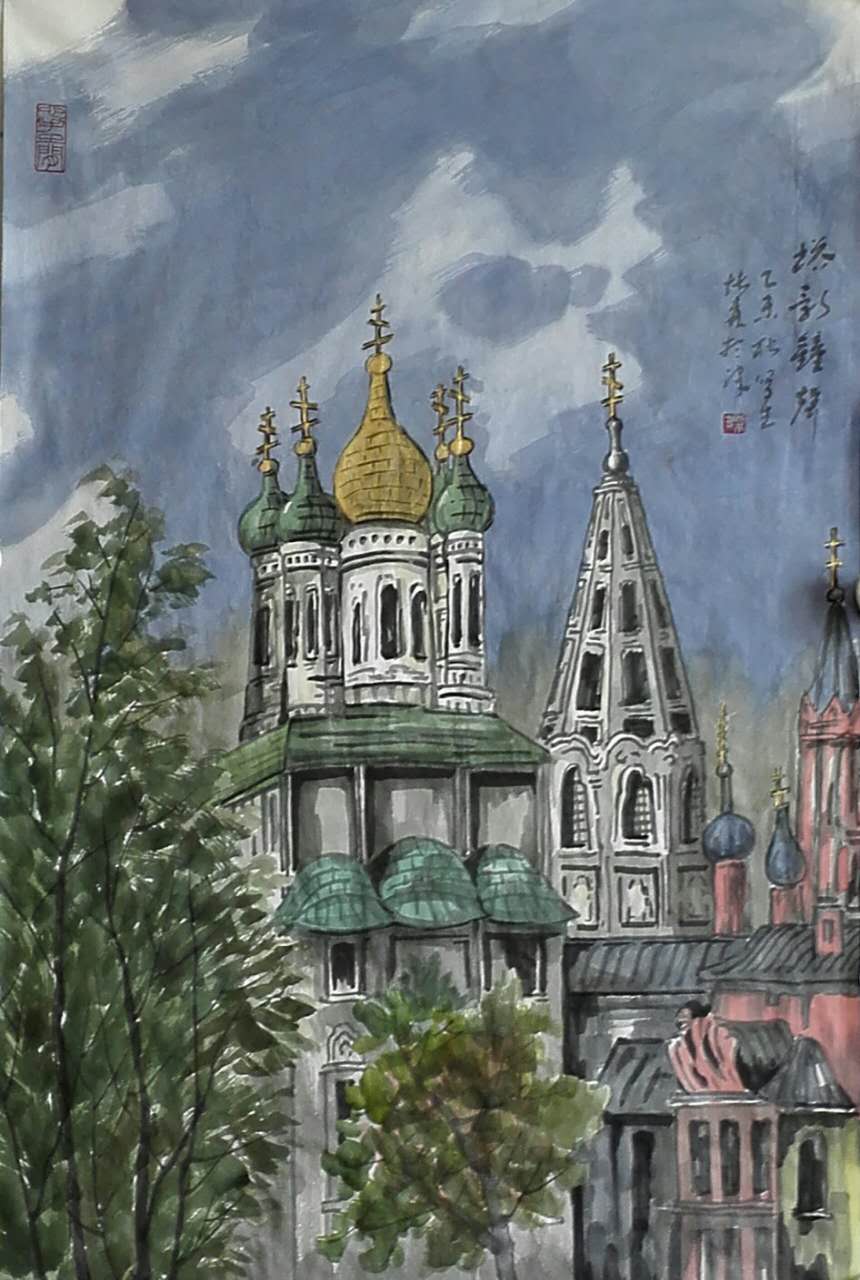

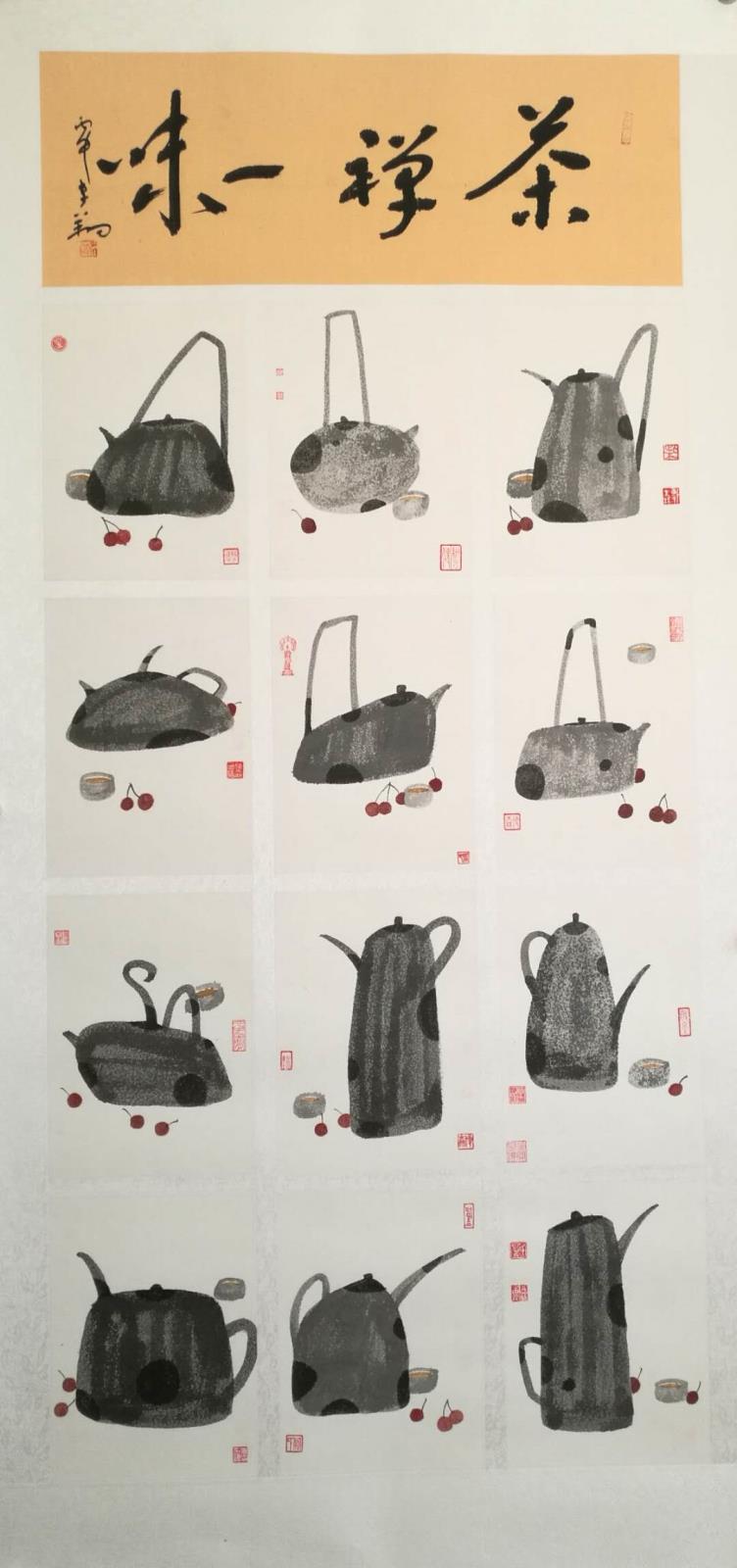

踩在“60后”尾巴上的柴博森,对世态万象依旧保持着孩童般的好奇与探索之心。客厅里,陈列着从世界各地搜罗来的纪念物:土耳其的工艺摆盘、设计感颇具的西班牙文具包、教堂门前购得的圣母圣子像、松花江边淘到的鱼形软木雕储蓄罐,甚至让他觉得萌萌的动物造型摆件……最多的还是书。这些客体,纷纷为他提供了接入世界的端口,视野愈发宽阔后,纸上自然衍生出一颗敏锐的灵魂。

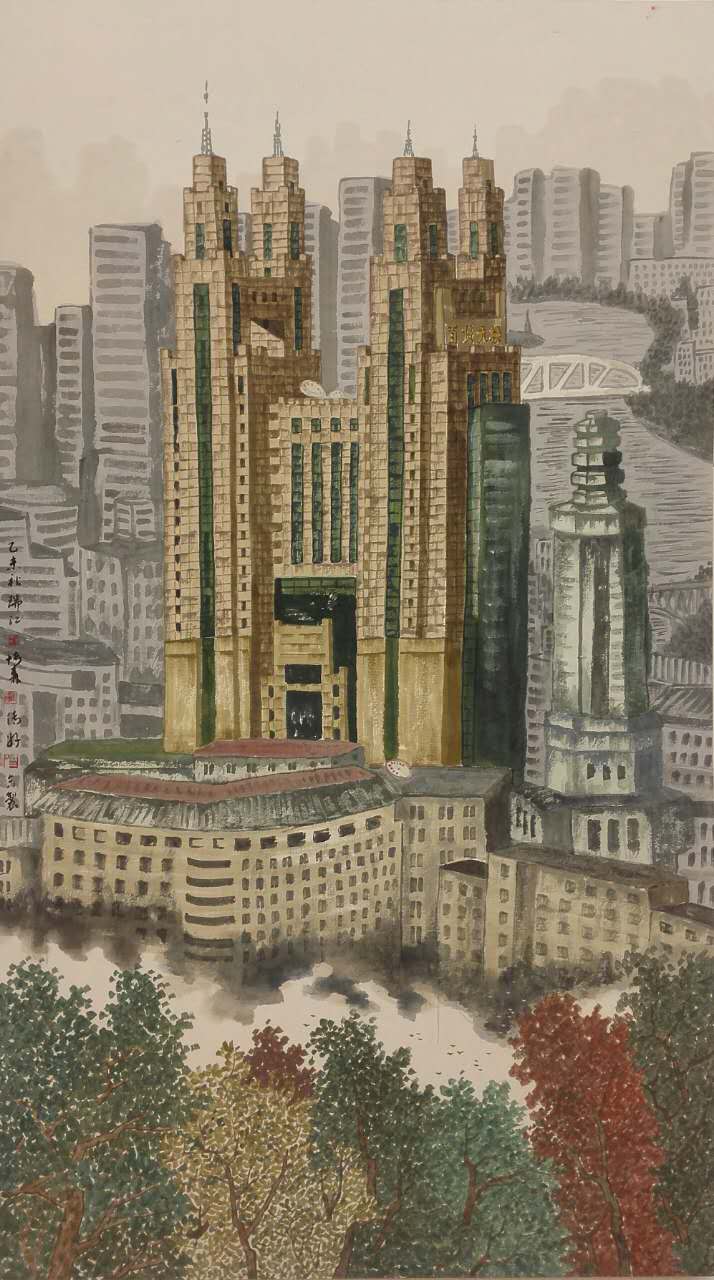

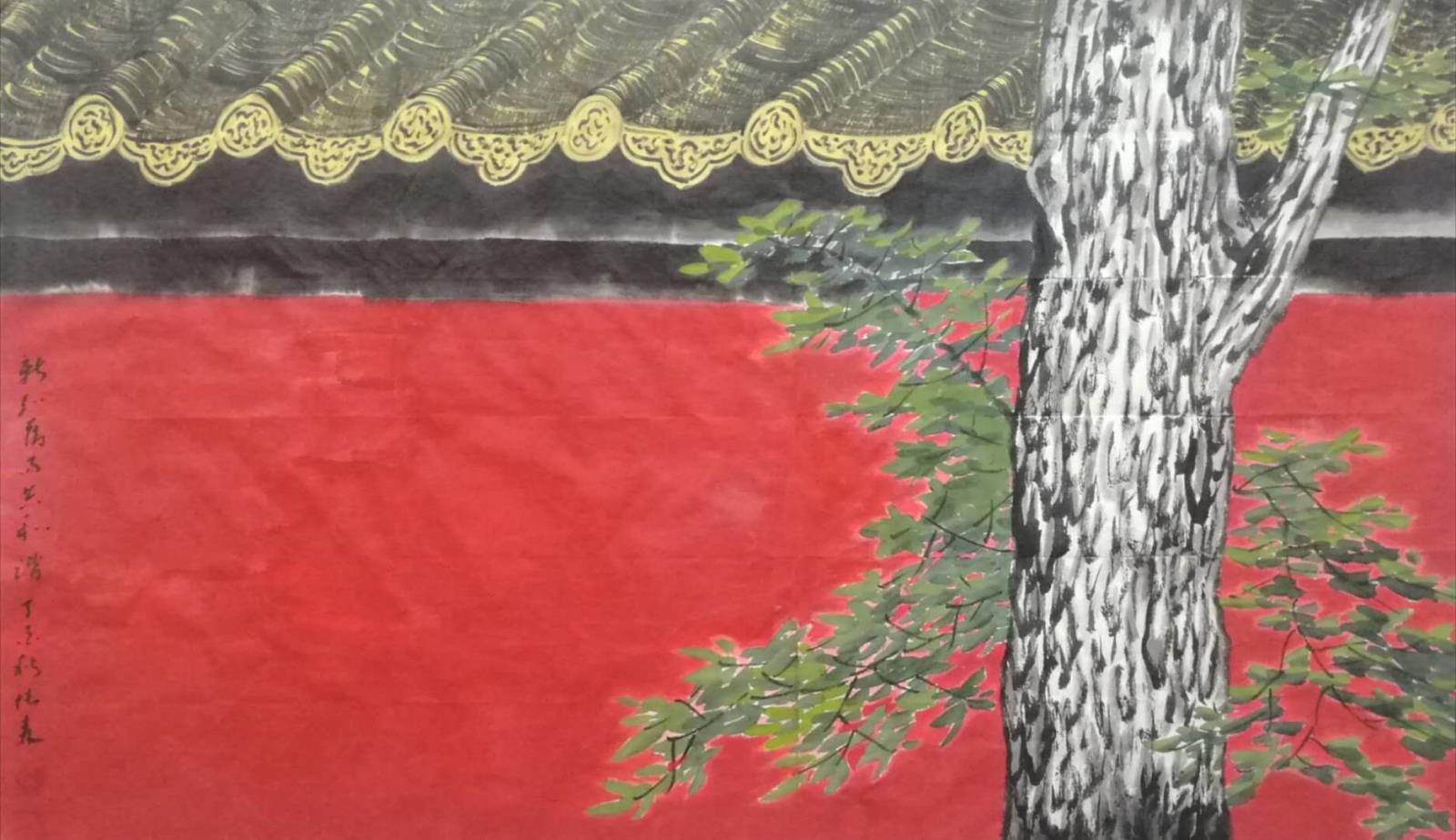

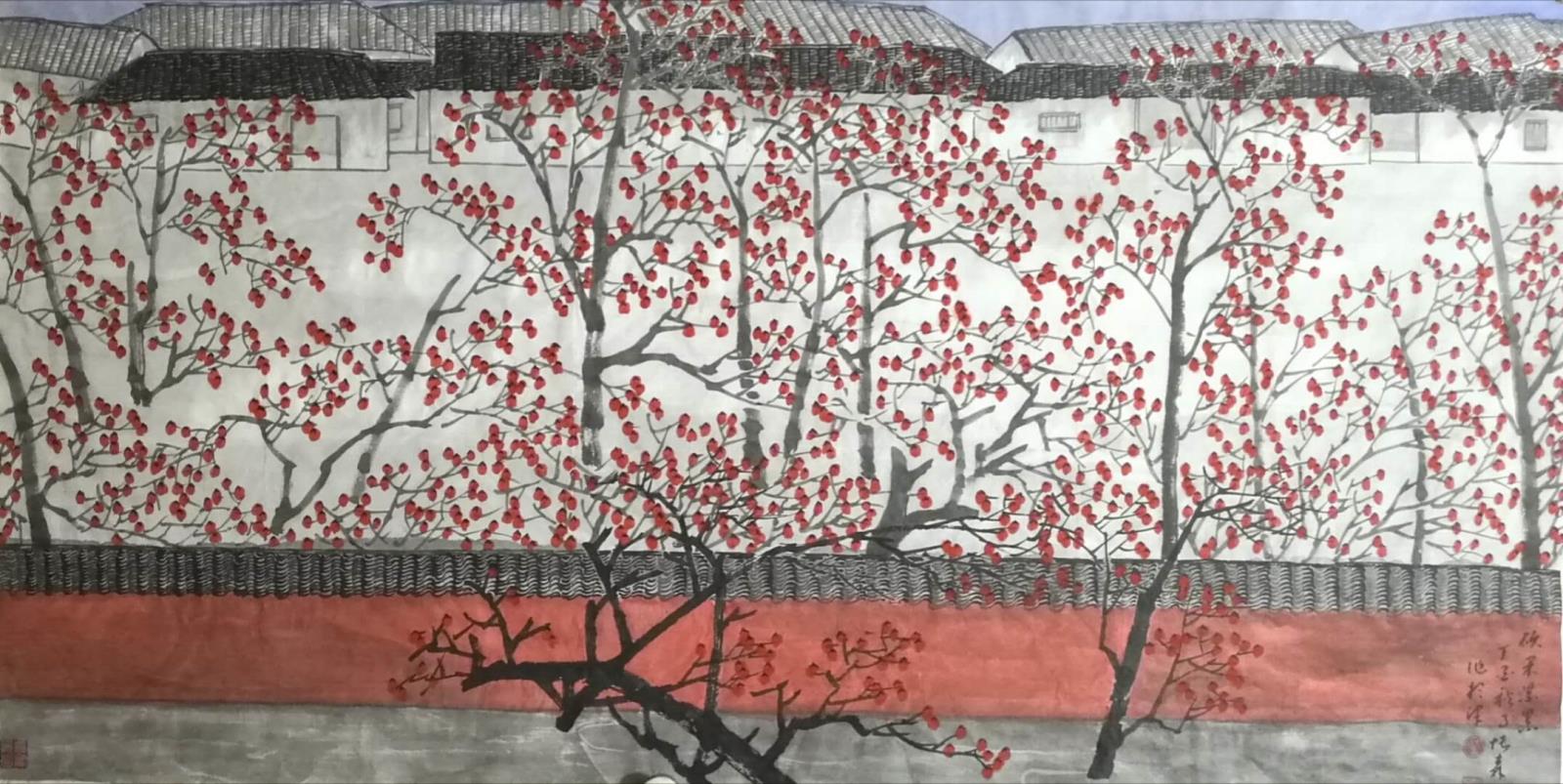

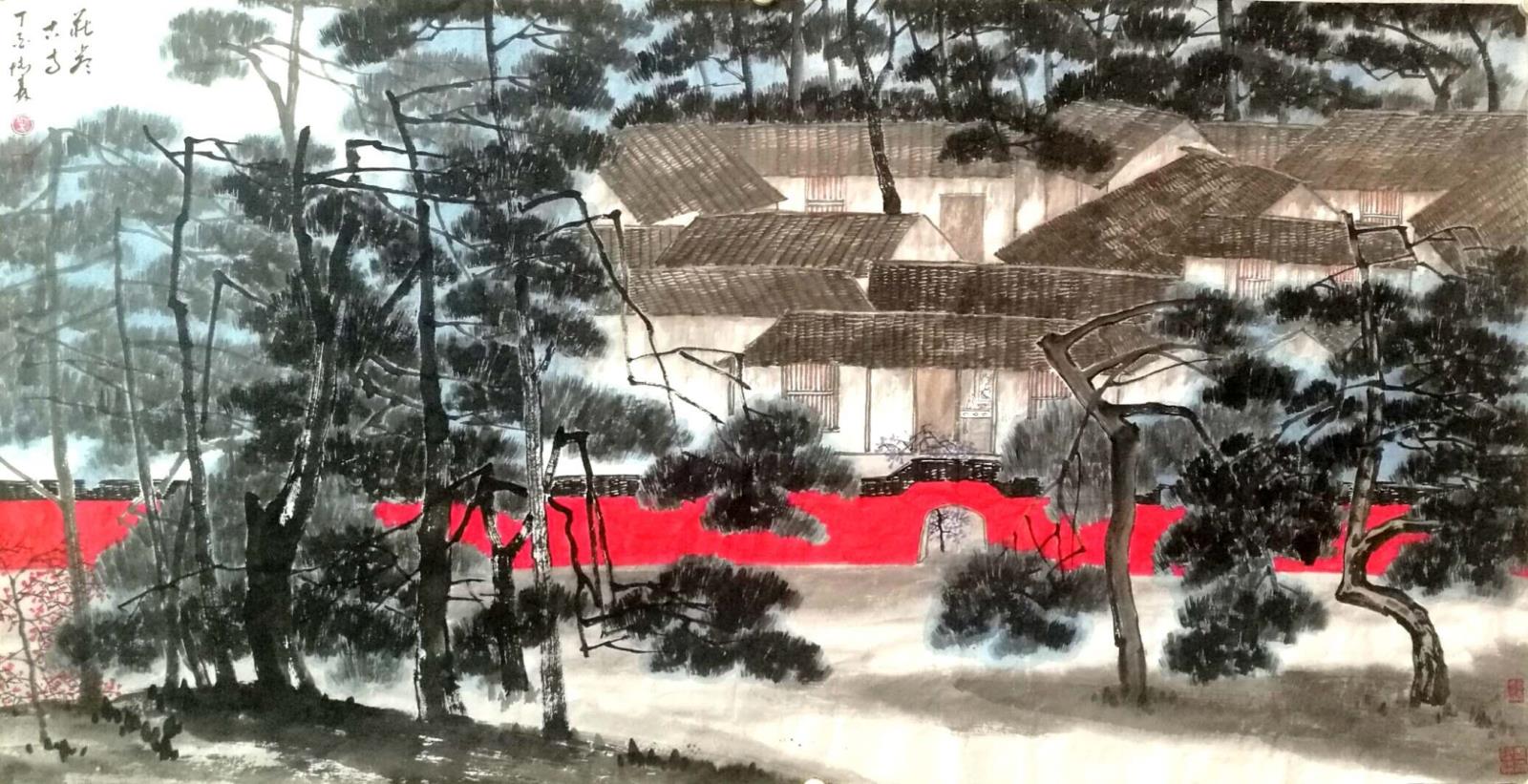

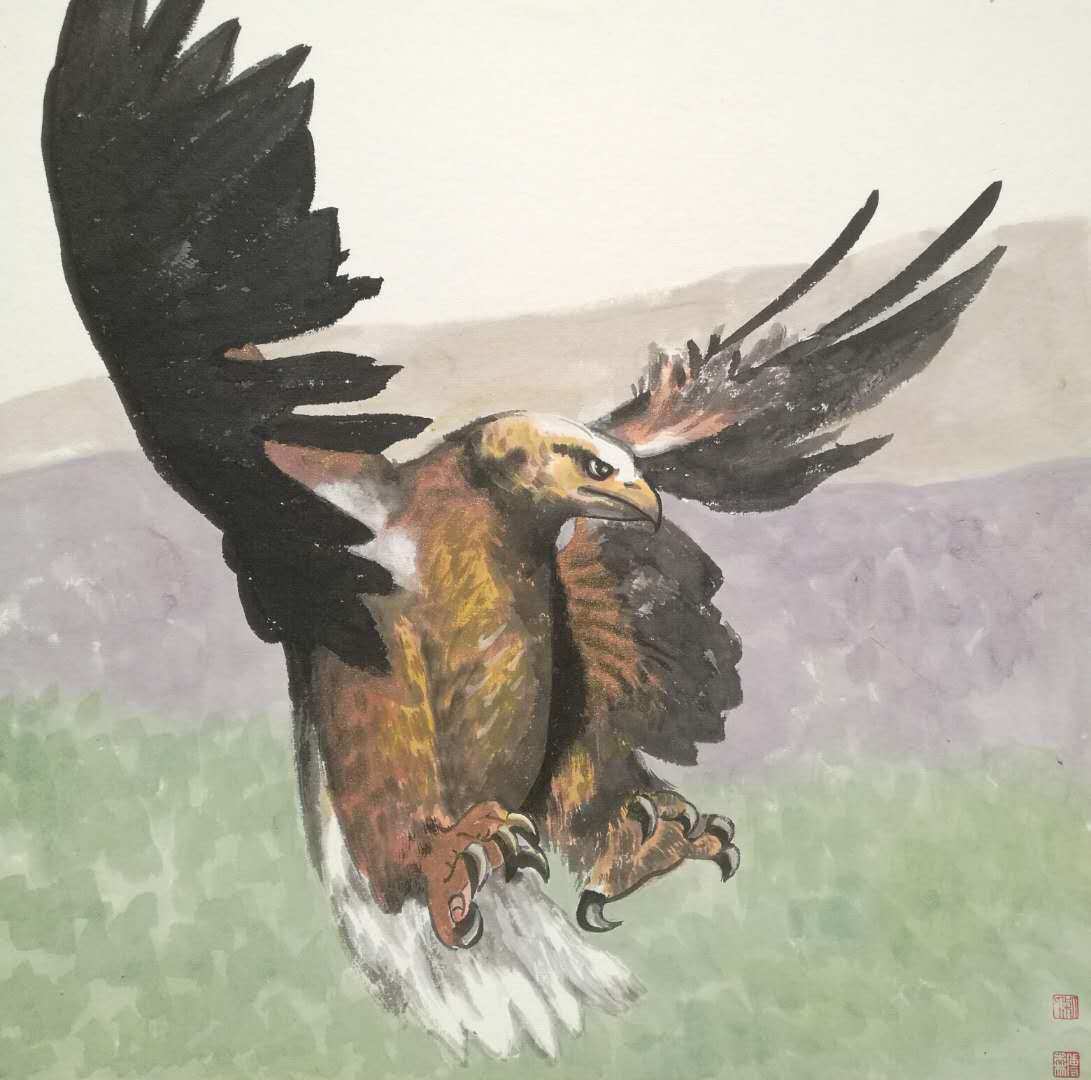

近来,他正兴致勃勃地进行红墙系列的创作,担当博古通今的载体,红墙可以视为往昔积淀的反馈。对于柴博森来说,绘事,悦己达情,不应局限于斗室。大千天地,造就了笔底热络之趣,是他的作品中最直击人心之处。那份携着山野气息席卷而来的力魄,鲜活、悠远,诠释着艺术家真挚的心动。

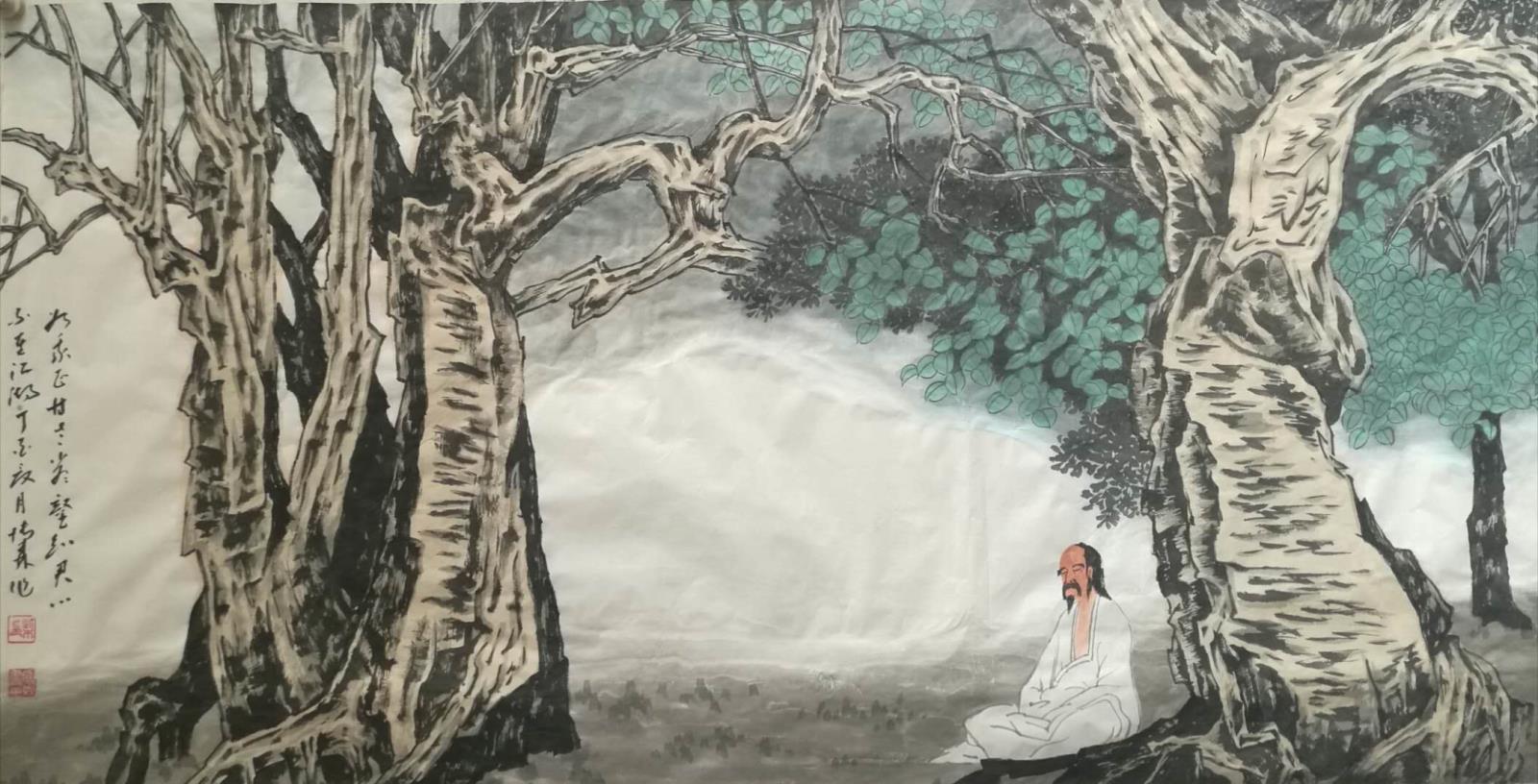

直面原生的感动

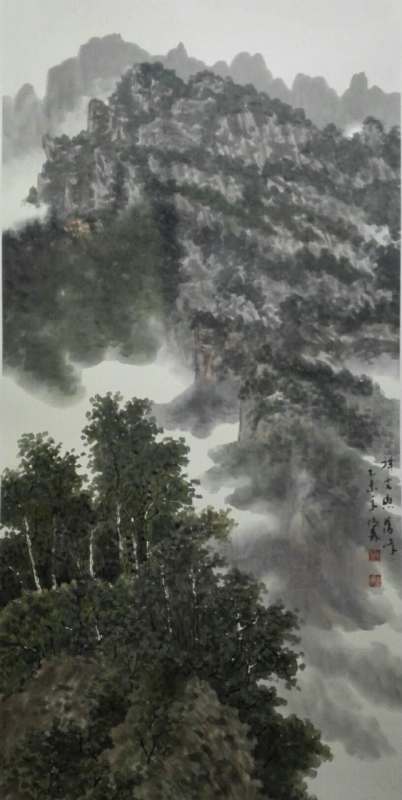

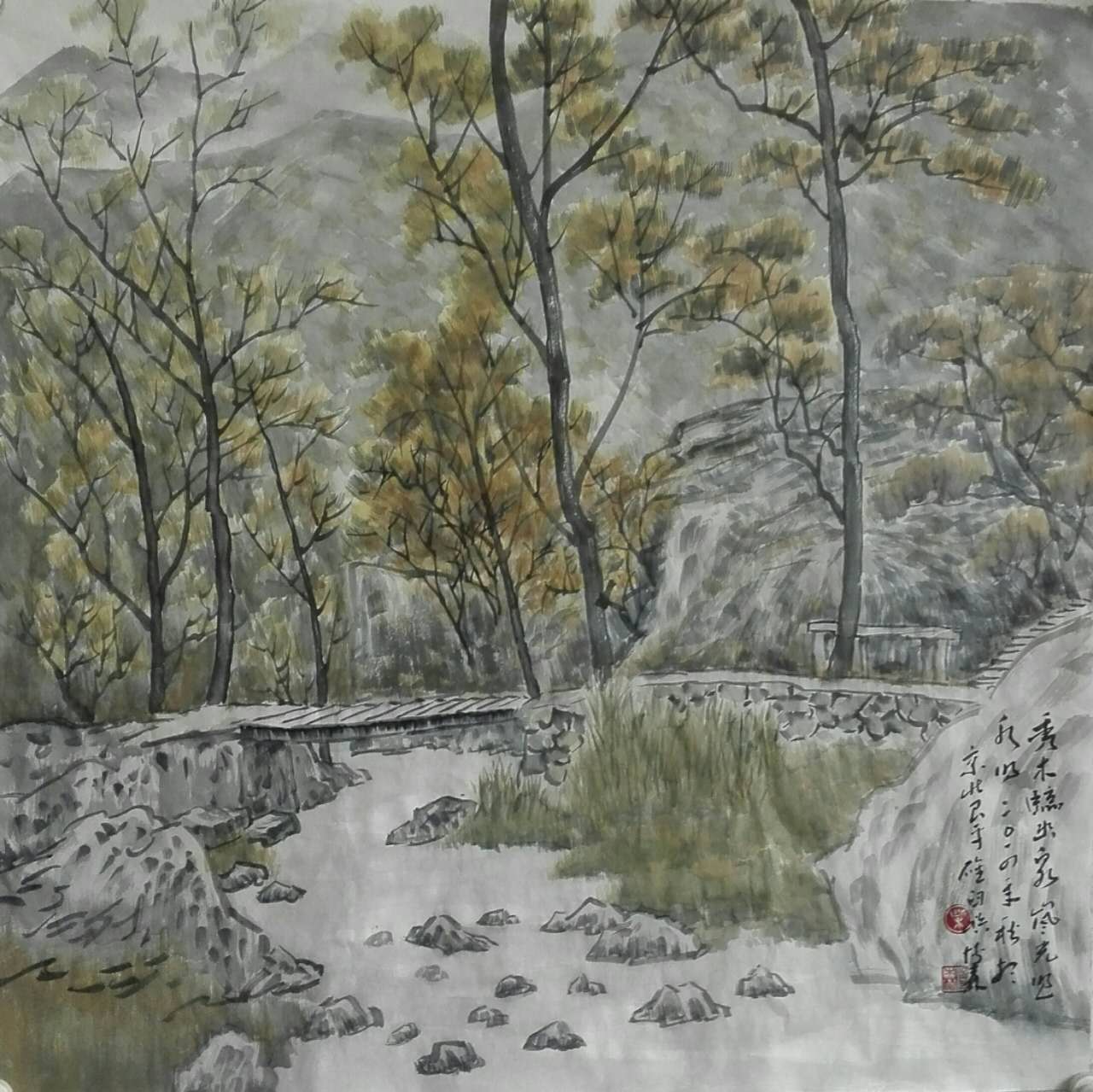

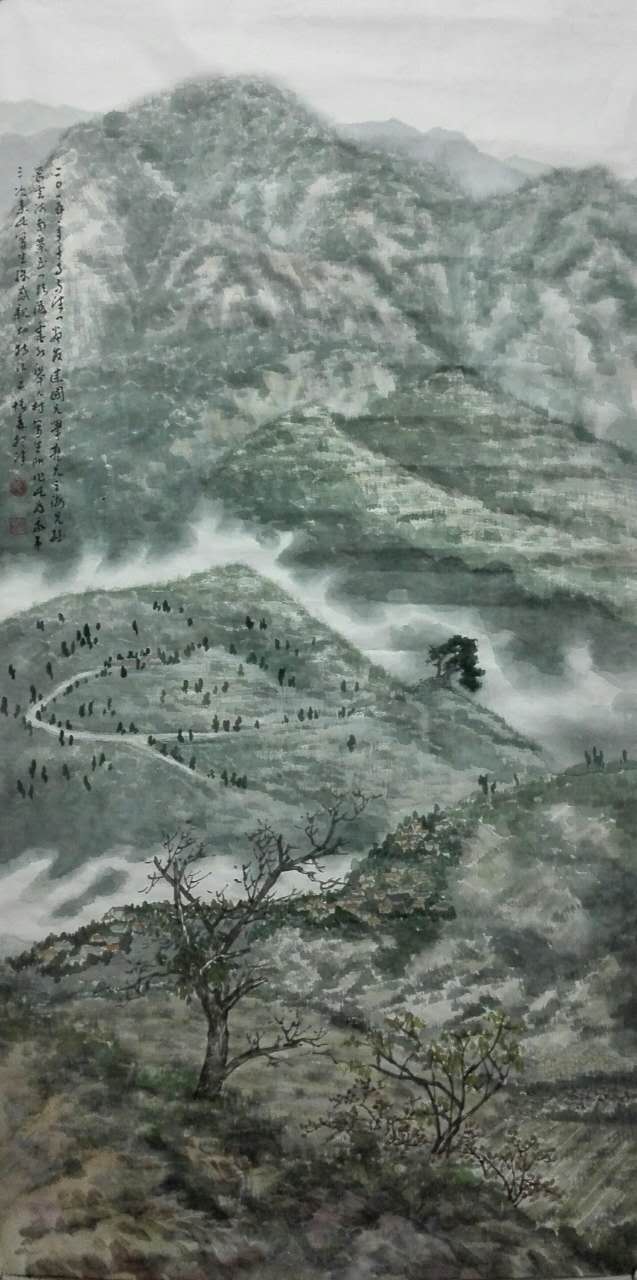

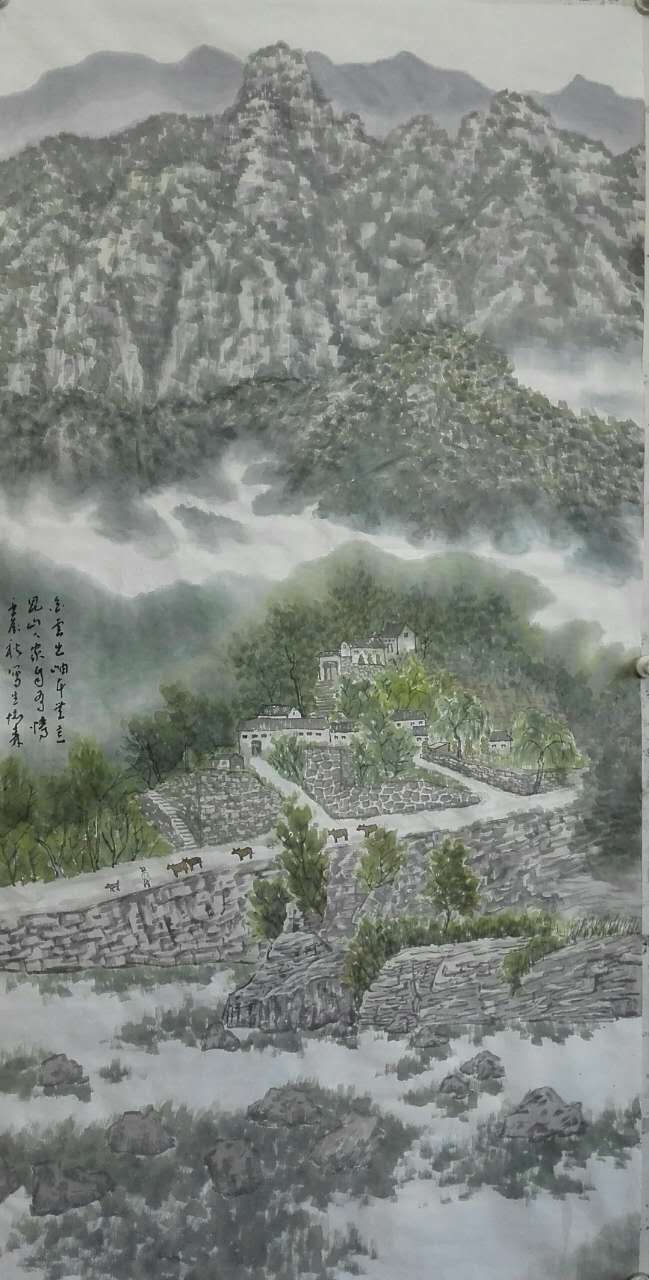

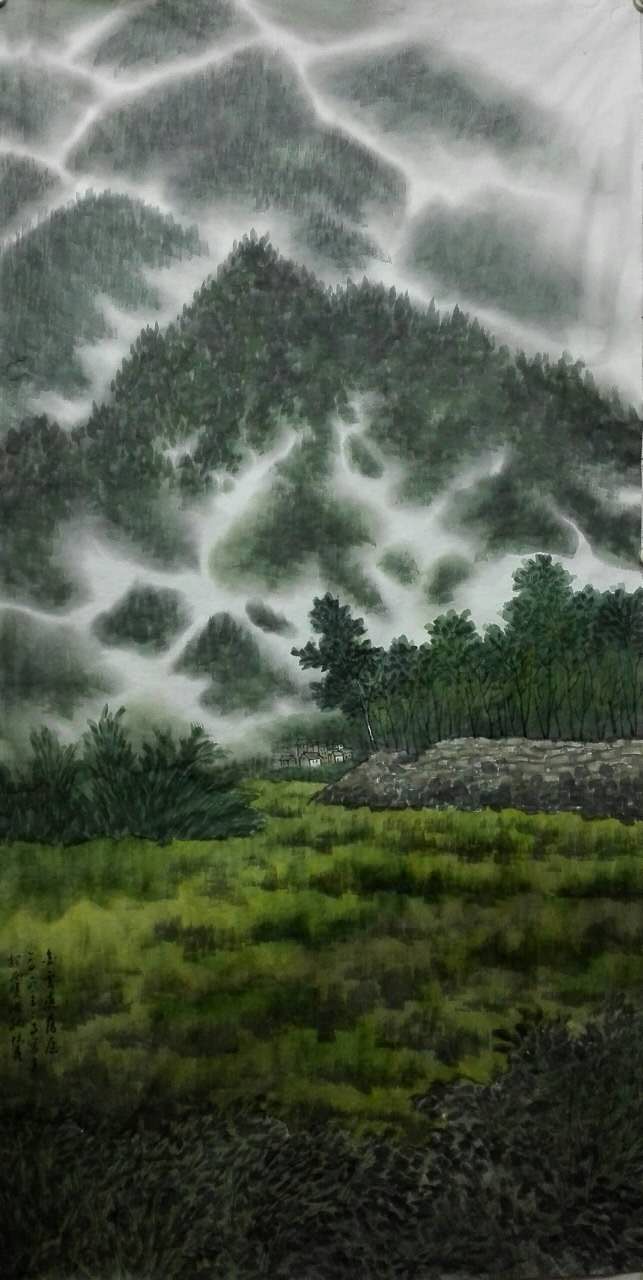

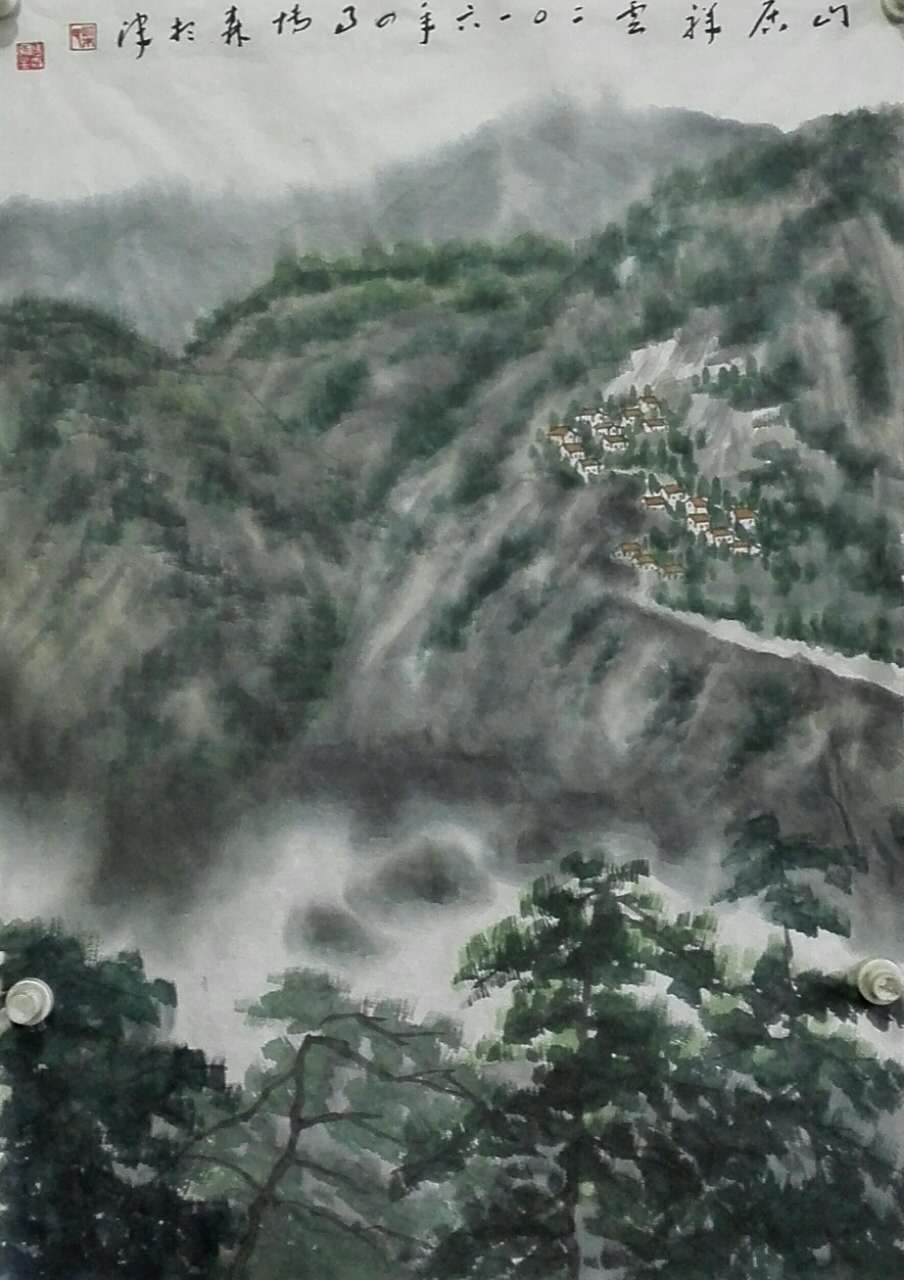

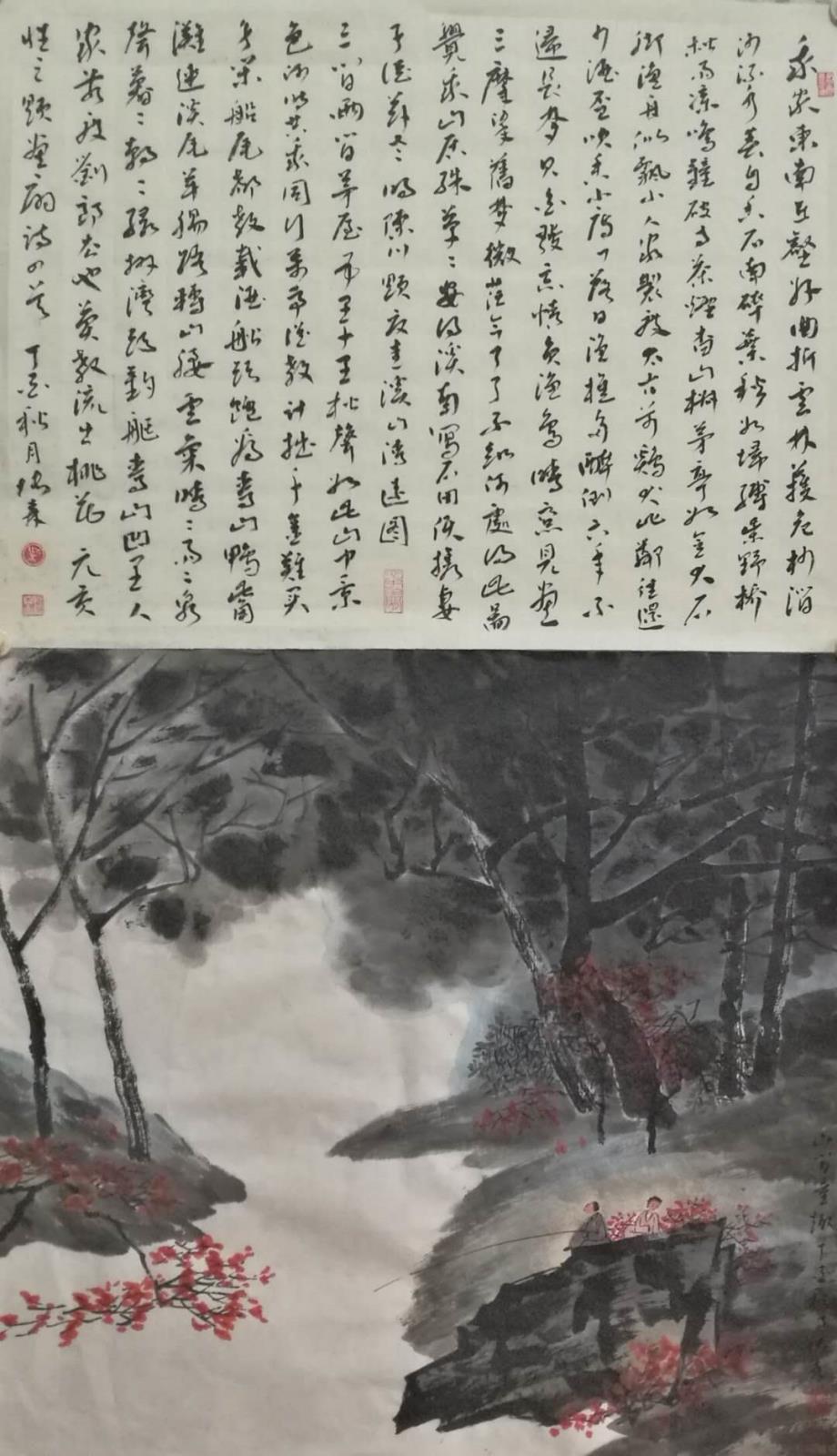

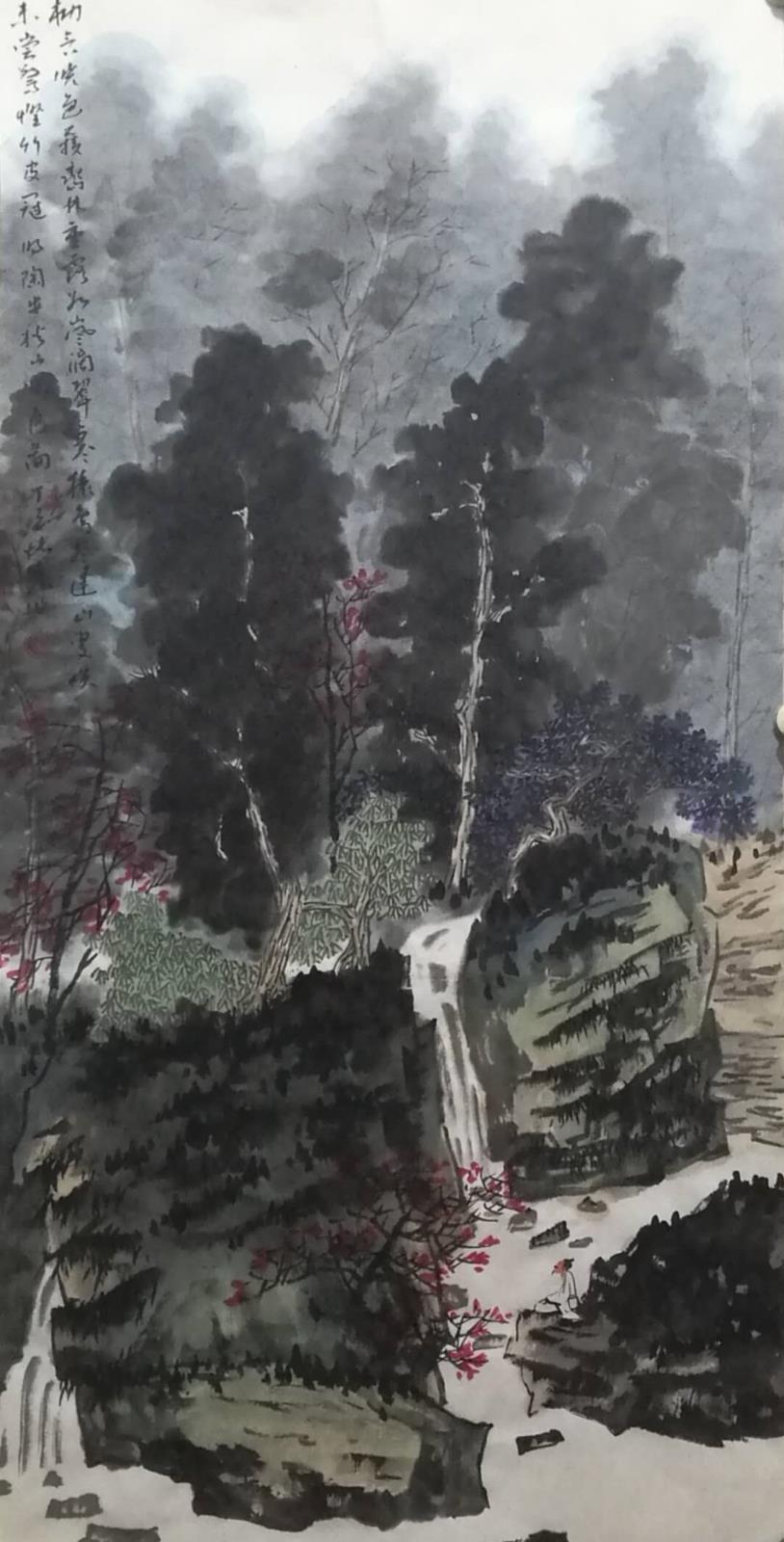

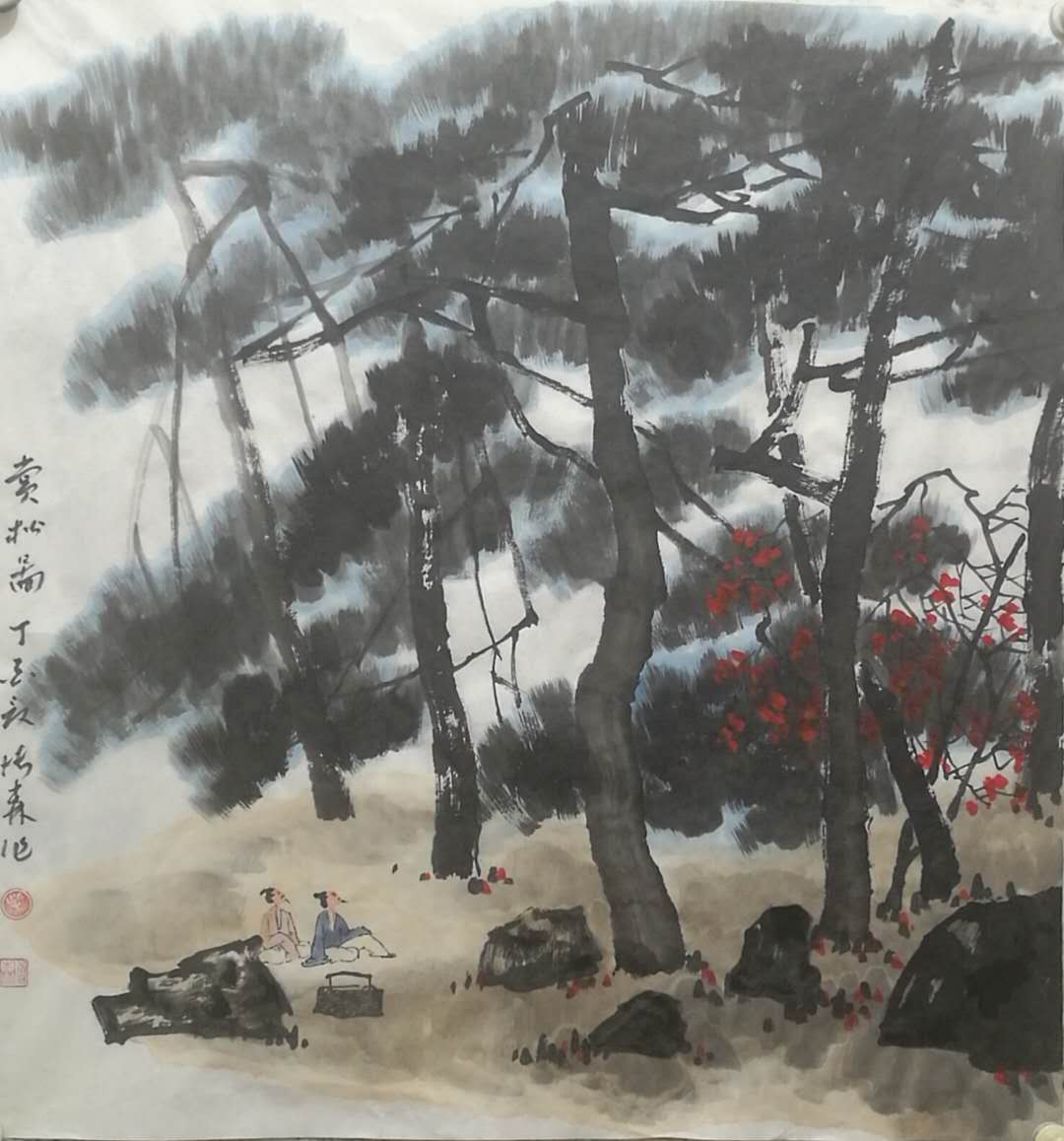

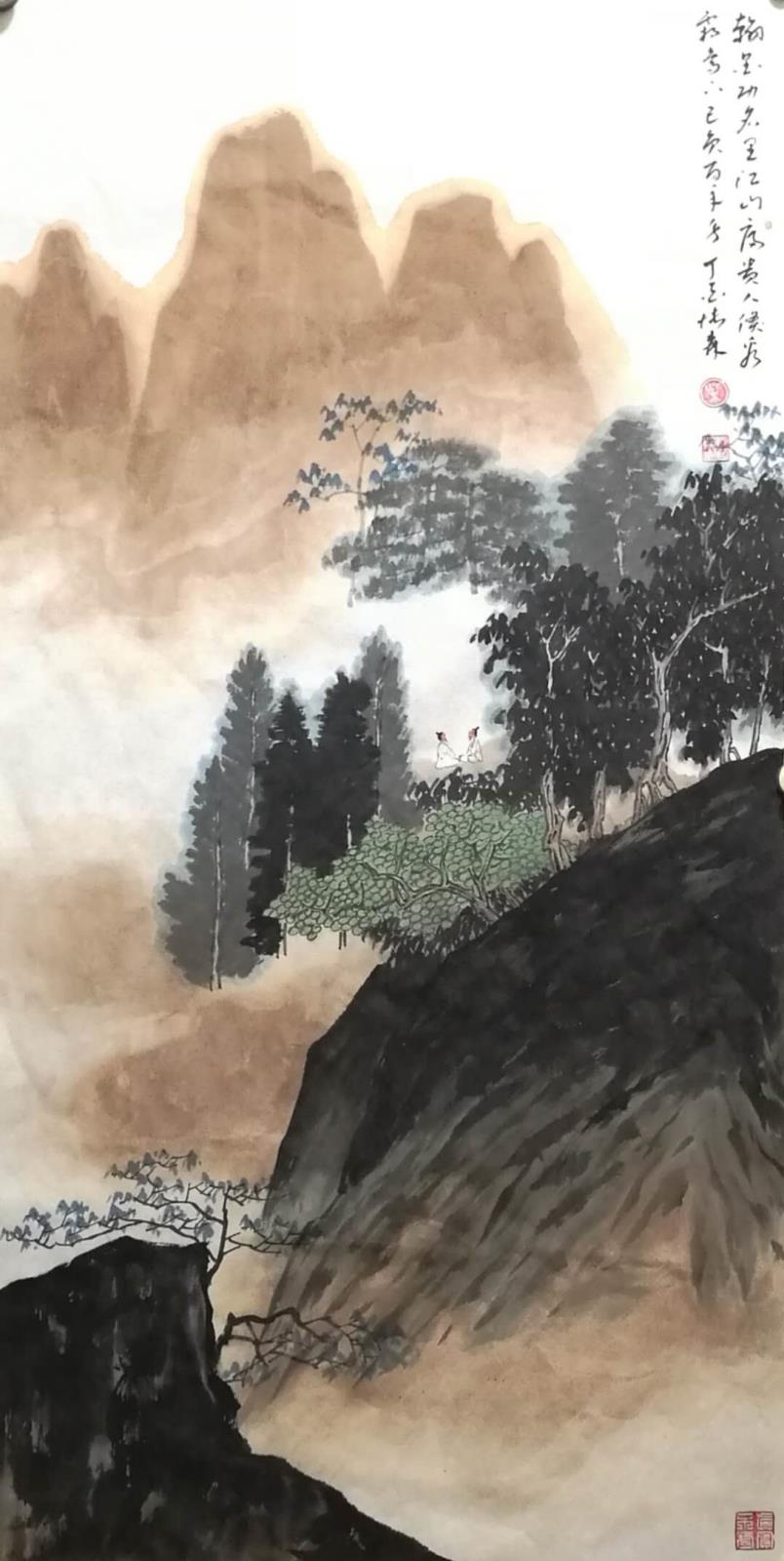

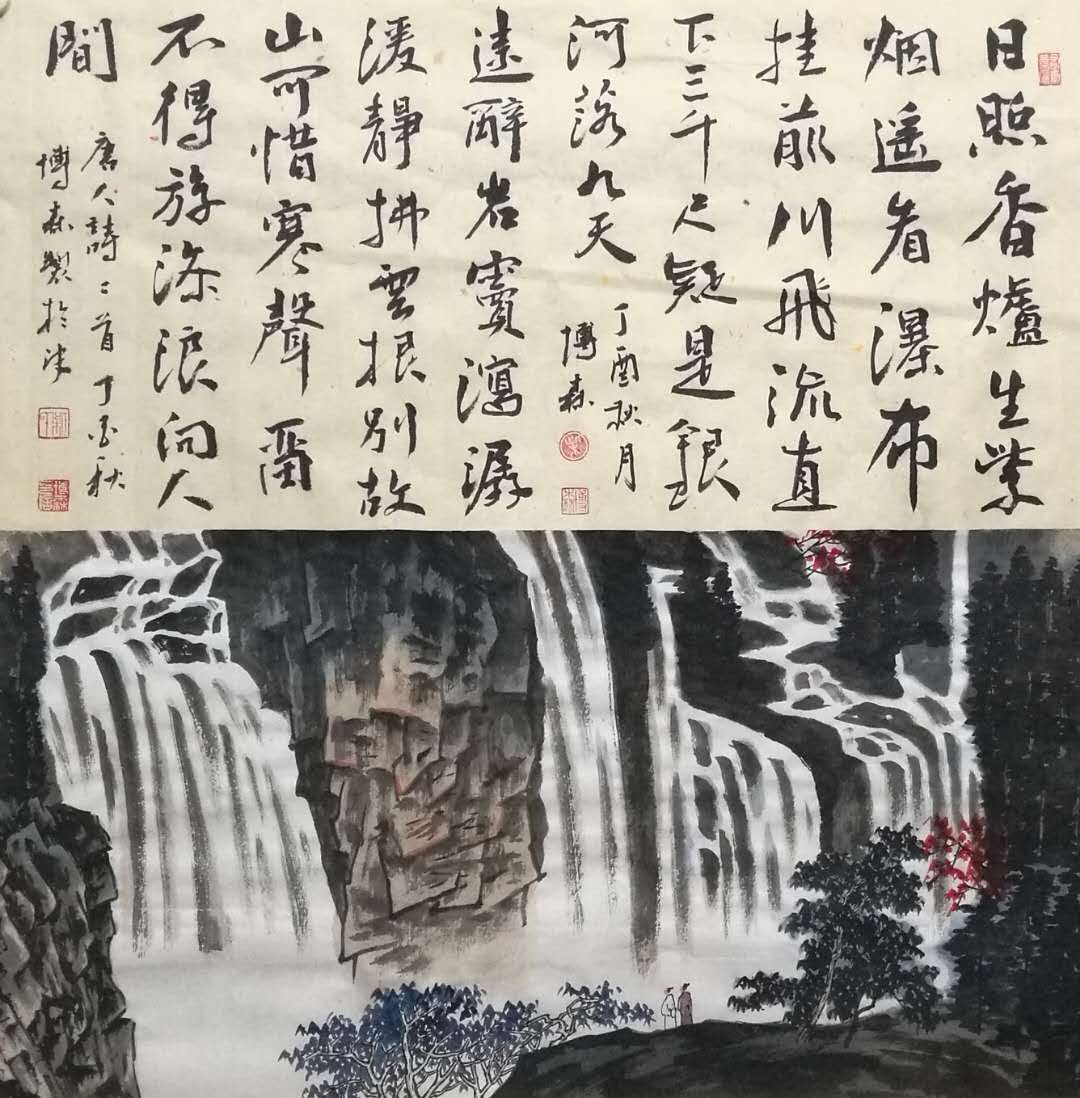

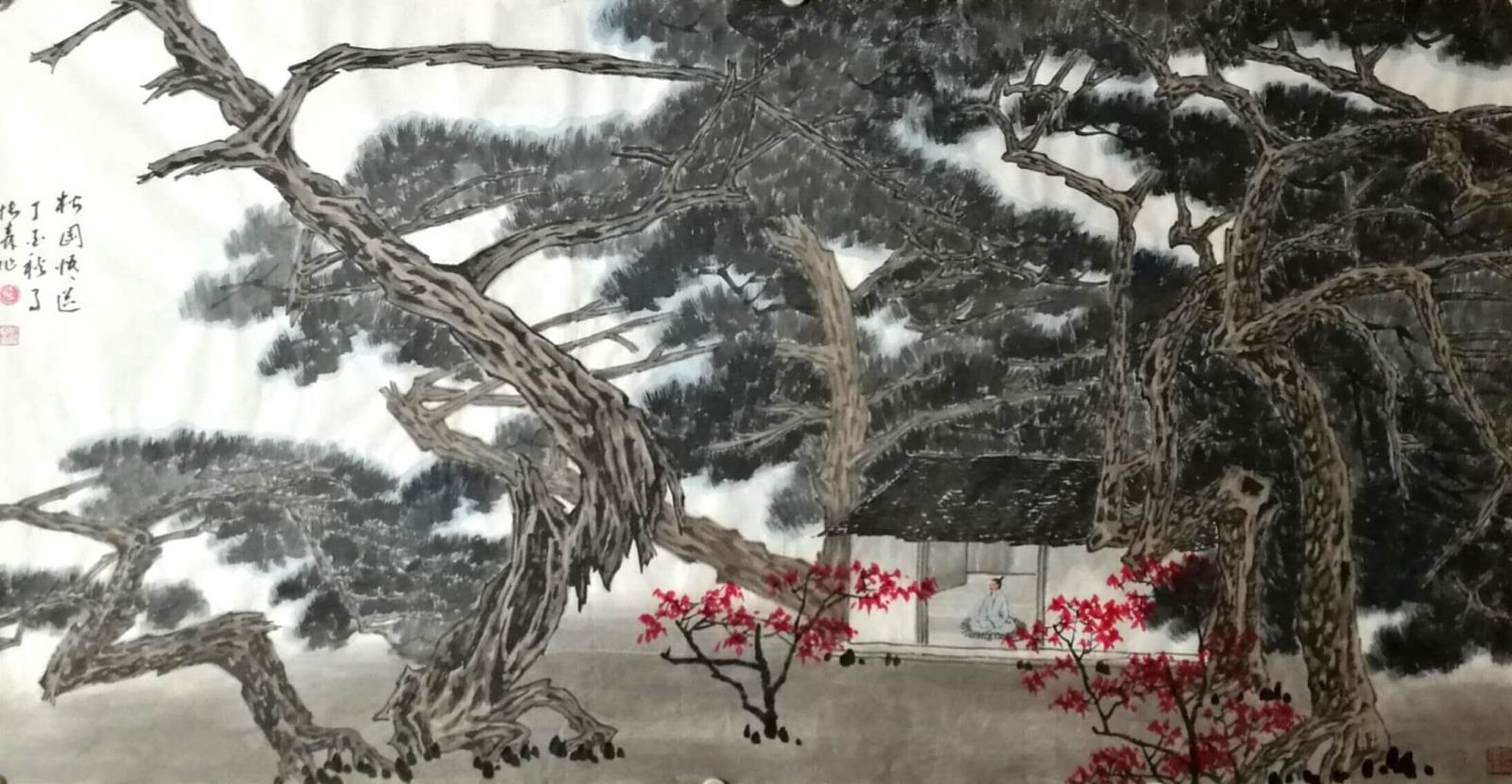

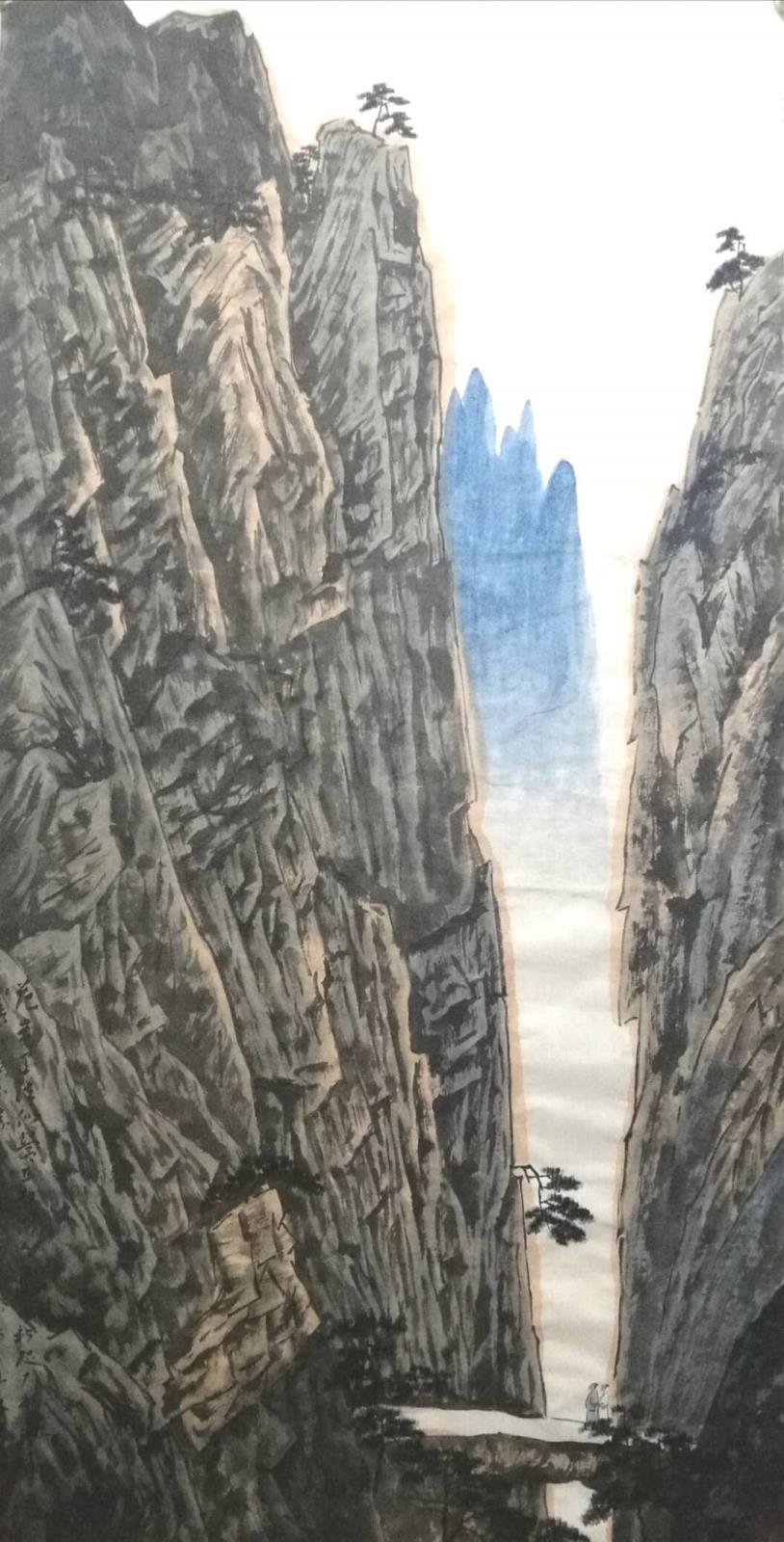

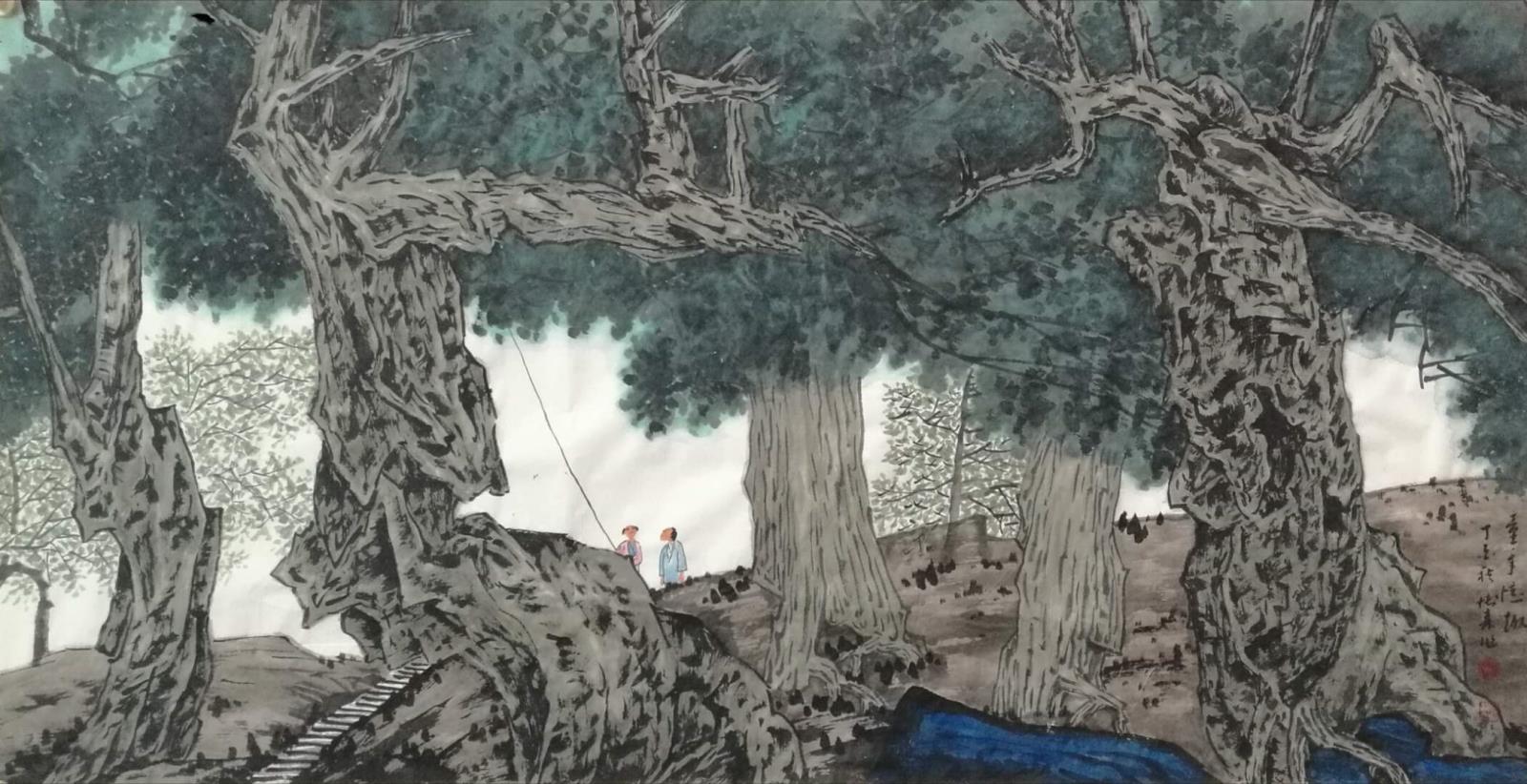

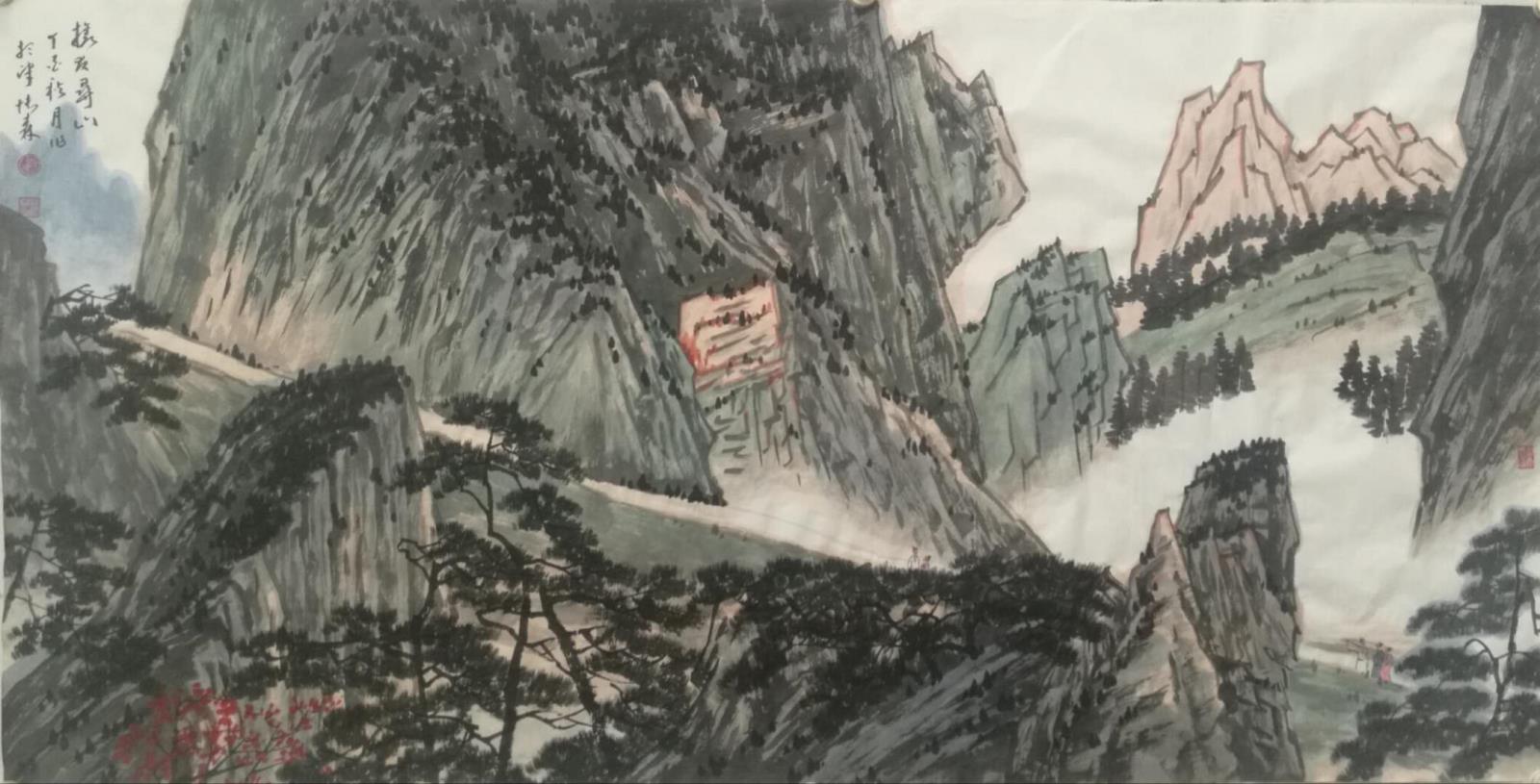

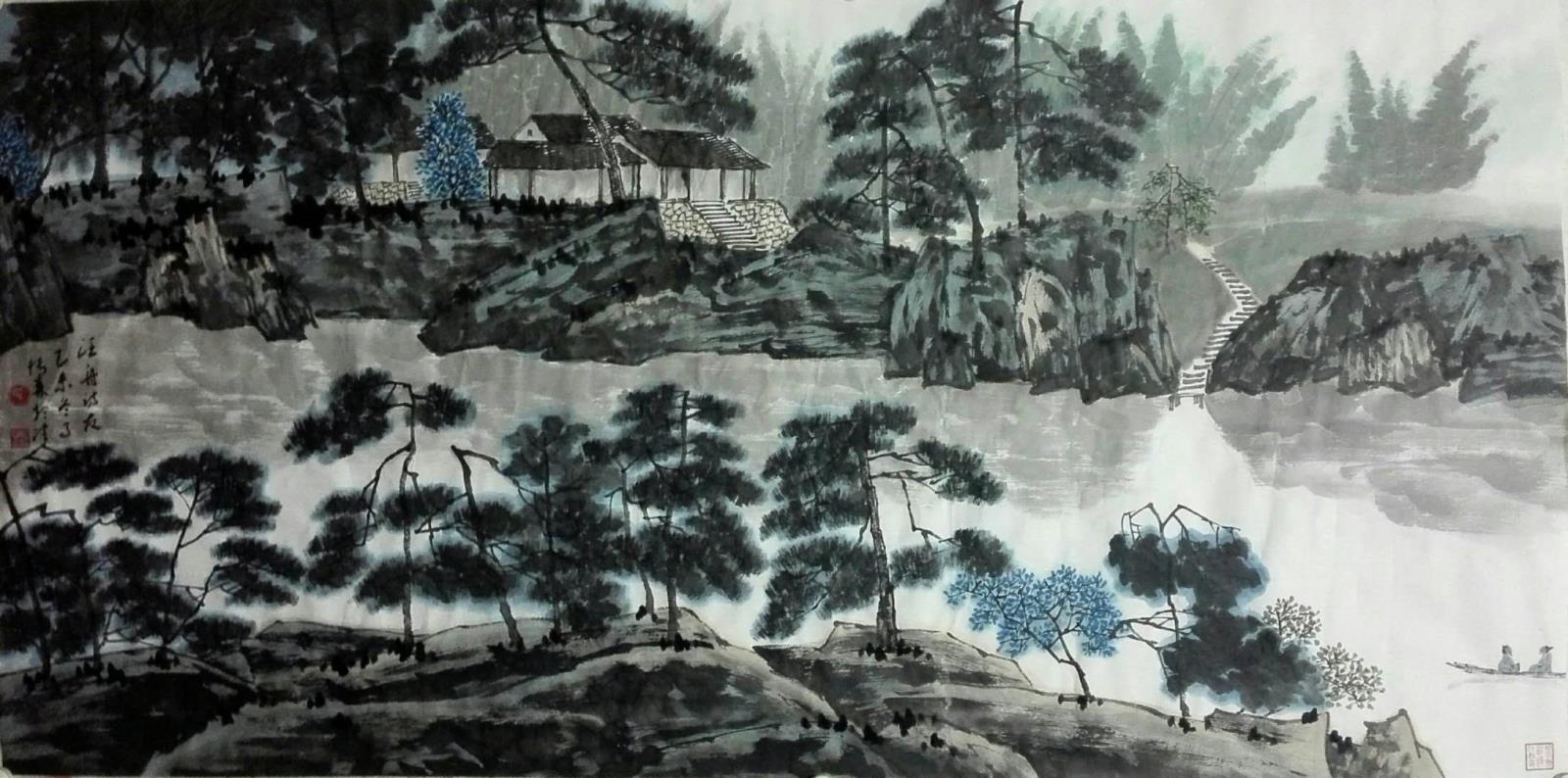

崇山古刹处,蓊郁见悠然。巨树遮天,密密匝匝;曲水流觞,山崖高耸;抑或高原沟壑,农人耕种。柴博森走过的地方,那些惊动感知触角的片段,留在脑海里,也沉淀成画面中的一帧帧故事。“只有亲身面对大山大水,才能画出它的面貌和气魄。”他笃信投入造化中所产生的效果无可替代,把写生奉为加持创作之圭臬。“昔日温州老前辈余任天,有一方印称‘惜不出足闾’,为只能在雁荡山周边写生而遗憾。那时候画家外出,少则三五月,多则半余年,也走不到太远的地方,跟现在的朝发夕至大不相同。所以拥有这么便利的条件和先进工具,与好朋友出去写生,是开心的幸事。”

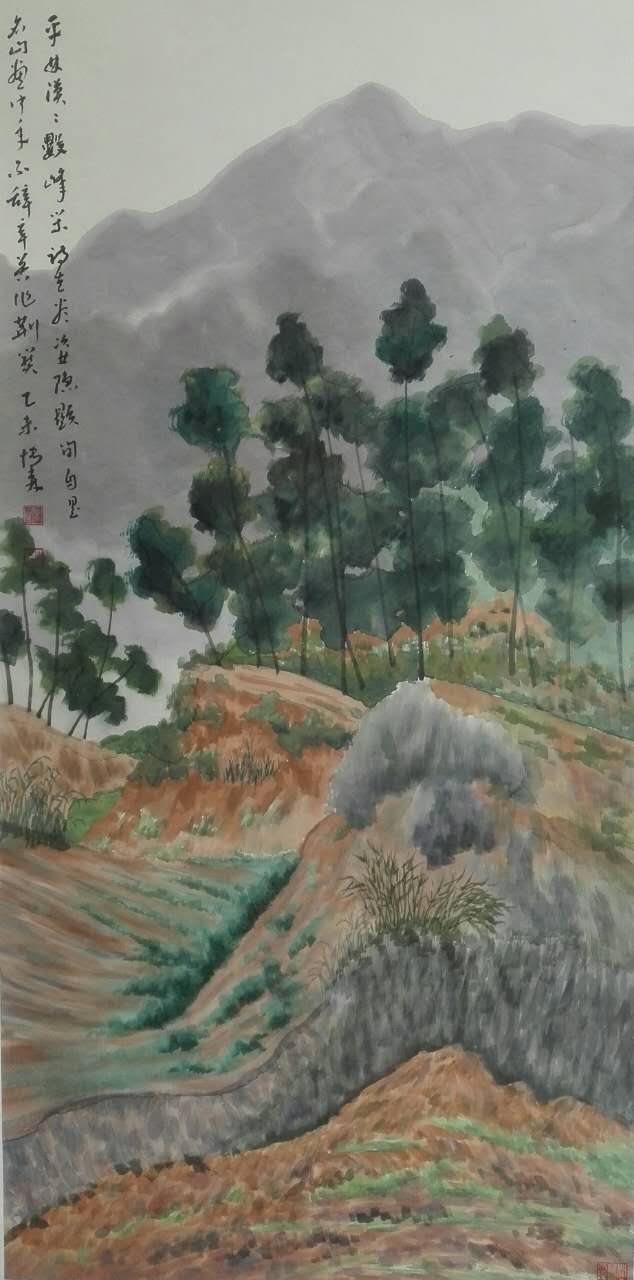

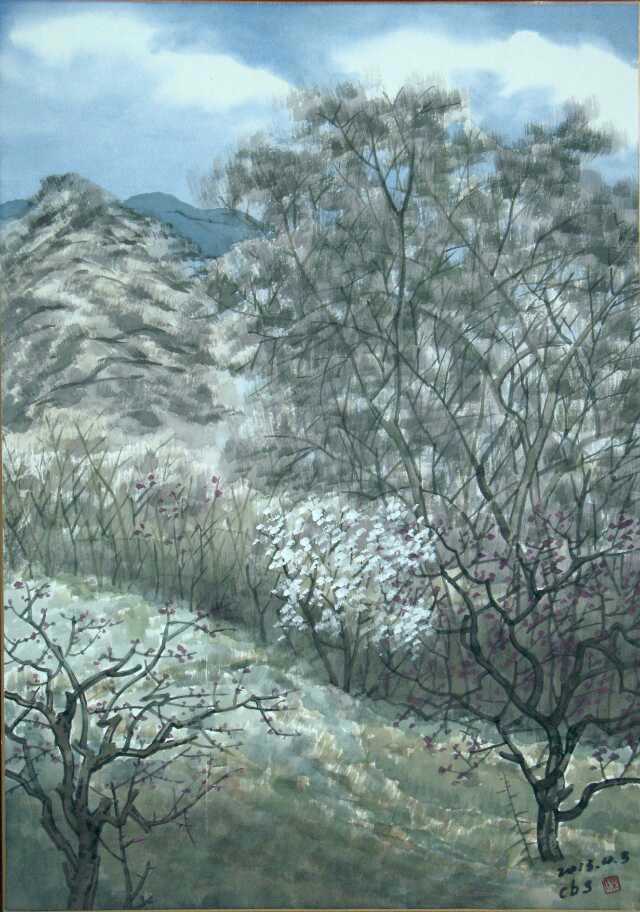

每一次出发,都是独一无二的旅程。身体与灵魂共赴天涯,远离甚嚣尘上的都市生活,开始一场由外向内的回归。一年之中,他多次扛起行囊外出觅景,光是今年,已经出去了四趟。避开人潮汹涌的大众风光地,柴博森放任自己被原初的自然彻头彻尾淹没,眼角发梢皆听得到远方的呼唤。

大约15年前,柴博森开始对景创作,方法源自李可染在上世纪60年代提出的写生作品化。区别于传统意义的线条速写,所有复杂的要素瞬间喷涌而来,艺术家成为了信息的接收器,直接面对大自然去组成画面。

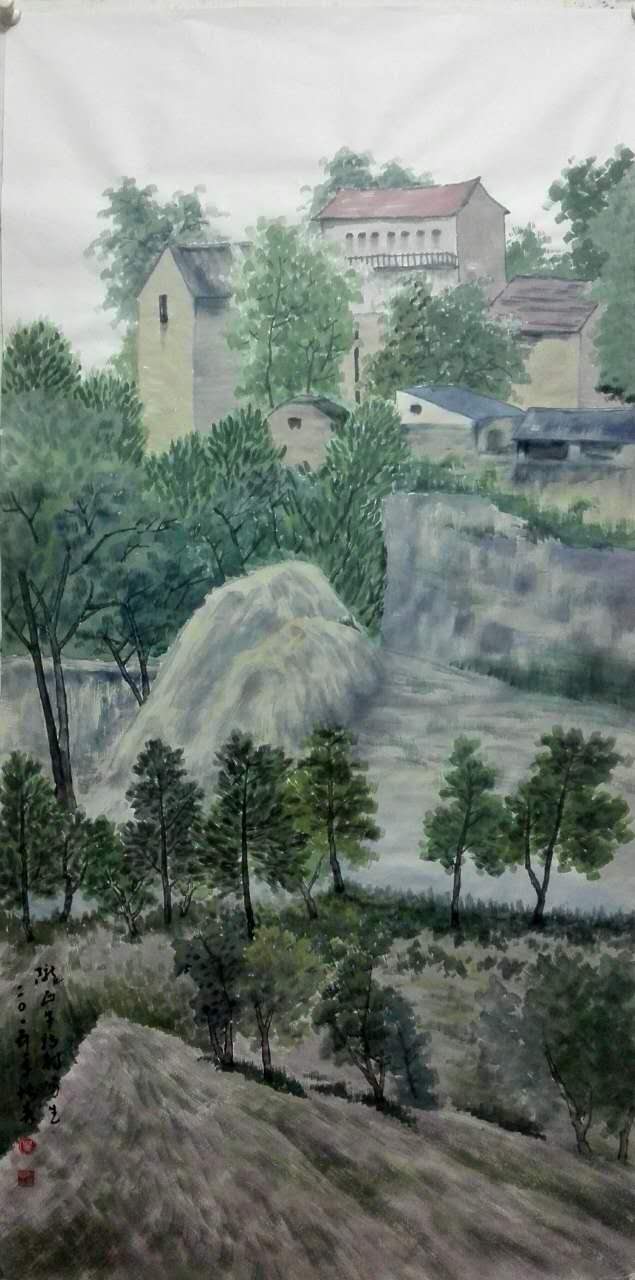

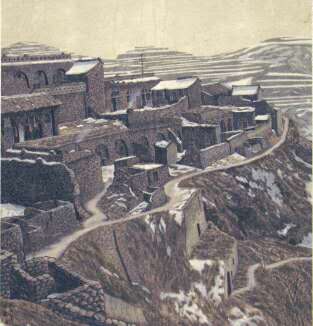

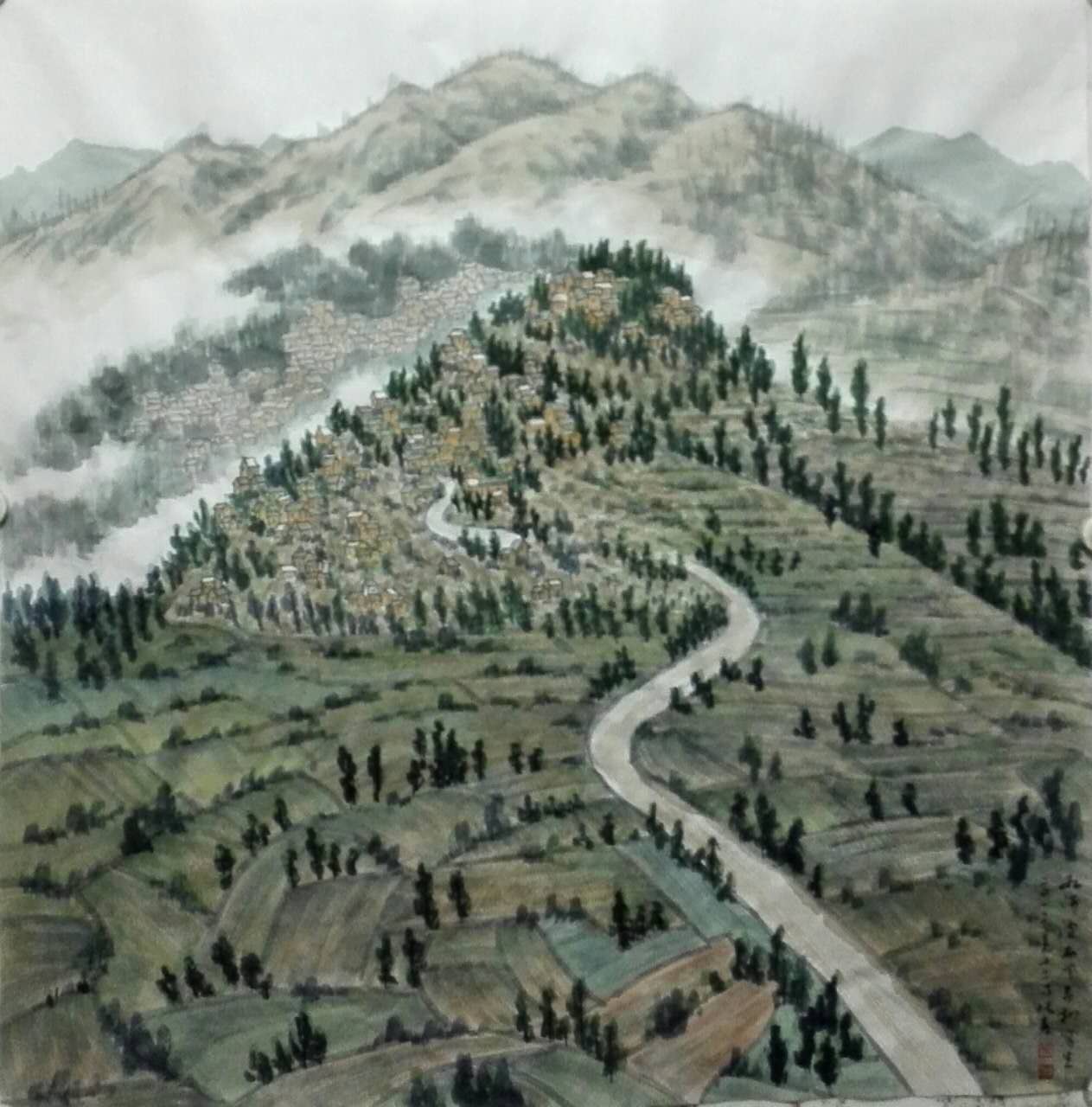

尽管如此,他的作品绝不是对自然客观的简单还原。“外师造化后,还是要中得心源,必须有提炼的过程,否则只是停留在写生阶段,上升不到创作层面。”他以河北井陉的写生经验为例,一行人穿过荒疏的村落,无人管理导致看上去愈发萧条,可画家的任务,便是退去颓败的表象从而提炼出古村的精神和历史。柴博森机智地选择自然中的意象,以完成画屏内的谋篇布局,建立了一种视觉形式的新次序。

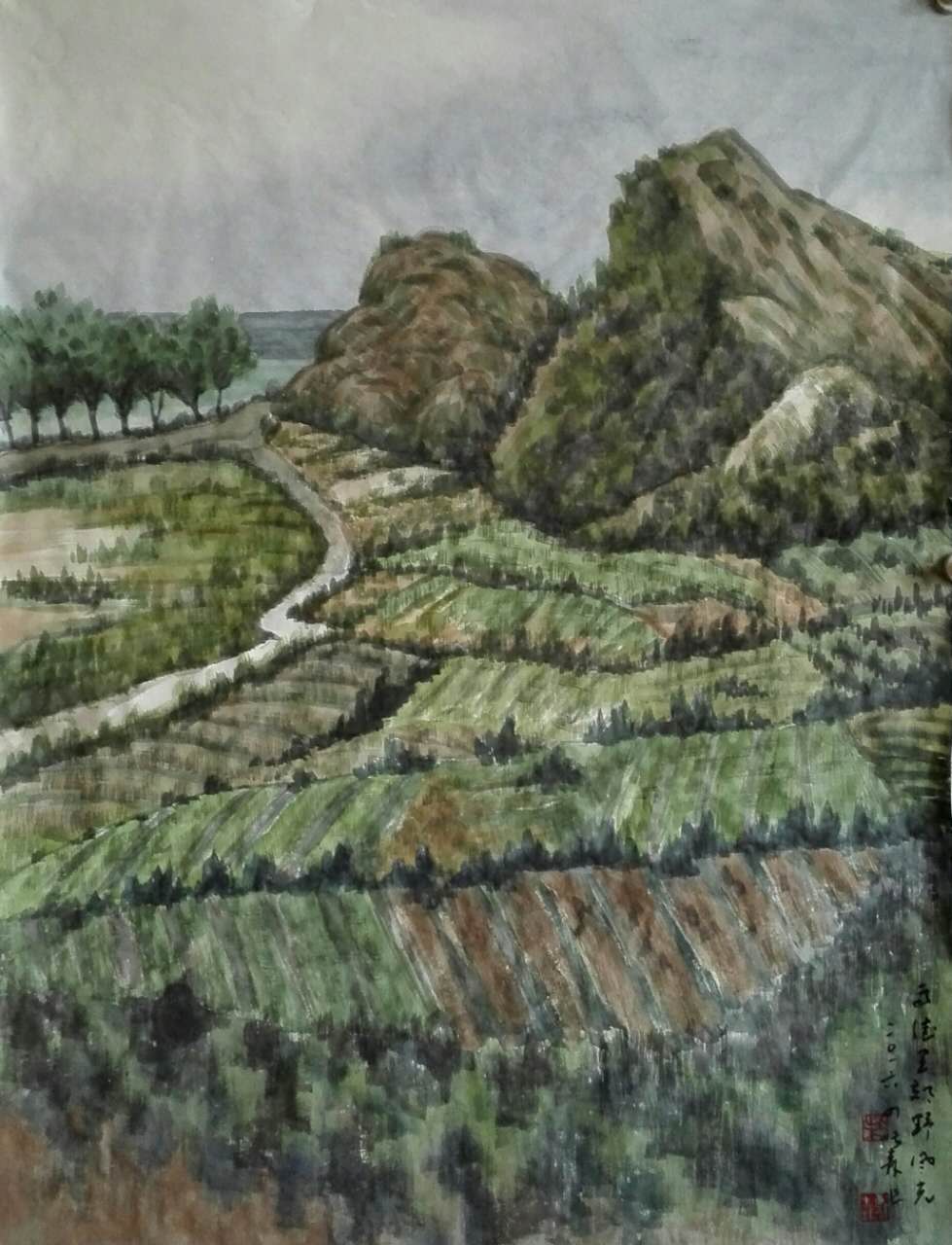

赵家沟,是令他魂牵梦绕的地方。壮观的气势符合心仪的画风,而当地百姓面朝黄土背朝天的贫困生活更加直击人心——风化的山峰间,电线杆悬在半空,完全靠着电线拽住,也因为严重的水土流失,无法打井,生活用水都成问题;当地的小学教员全部身兼数职,讲台和课桌只能用电器的纸箱子充当;十几岁的孩子,从来没照过相……每每前来写生,柴博森和伙伴们总会拉来大批物资,分发给有需要的居民。

艰苦的环境,绘画受到种种制约,时常画到半途,百十只羊成群而过,扬起的尘土漫天。但限制之外,别有一番风味。“这里没有成熟旅游区的尔虞我诈,只有内在的底蕴和淳朴乡情,给你端碗水的大爷,也会热情地唱上一曲陕北小调。”

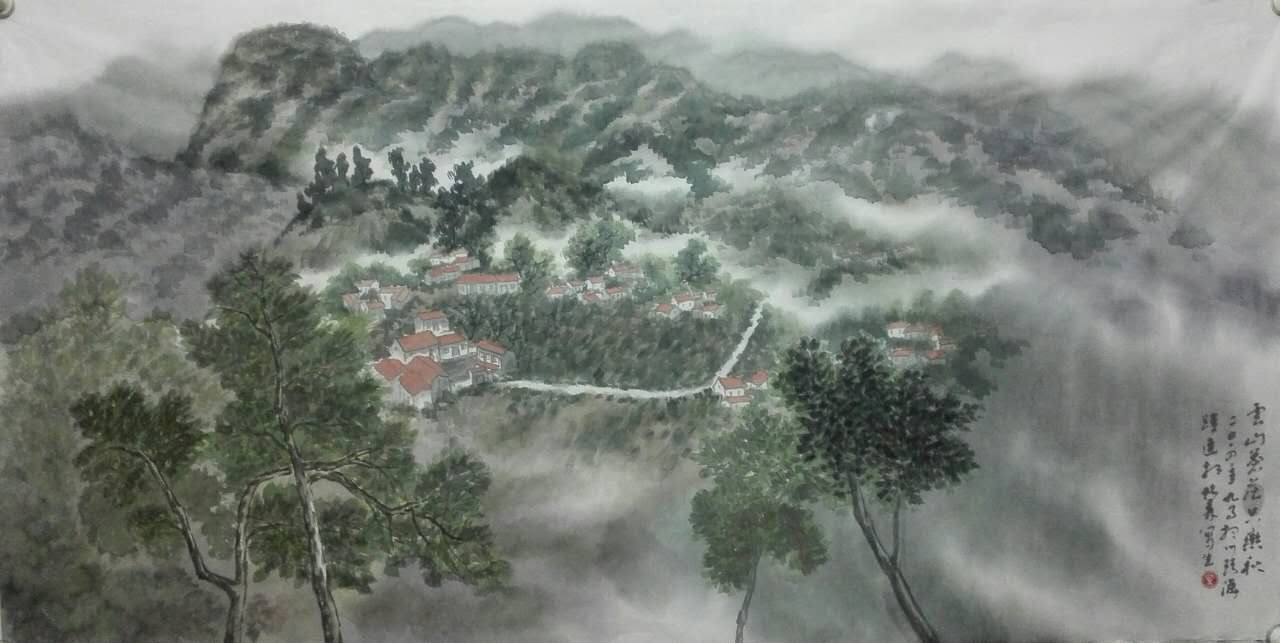

“天堂和地狱式的写生经历,一定都要体验。”蚊叮虫咬、水土不服,无数恶劣的条件,柴博森皆经行尝遍。曾经,他到云南红河泸西搞创作,本以为距离春城不远,能赶上良好的写生环境,不想一日的极端变化就上演了春夏秋冬。时而下雪,时而暴晒,风把篝火吹得狂奔四散,馒头和橘子必须在火堆里炙烤后才得以补充些许能量。连柴博森这样的“老江湖”,都被折磨得疲惫不堪,三天下来便长满了带状疱疹。

然而,沉浸于这种苦行僧式的写生里,他却乐在其中。生活的历练,亦给予了画面馈赠。在各种困顿之境,柴博森以丹青抒放出内心的情怀,真诚得弥足珍贵,也成就了大大小小的参展与获奖作品。他对大自然家园始终保持着一种诗性的回望,那是背向城市节奏的缓慢减速,不可多得、静谧而深邃。点划顿挫间,生命的能量与画家的激情,都在同一个时间切口,达成了生动的和谐。

深入创作需要付出

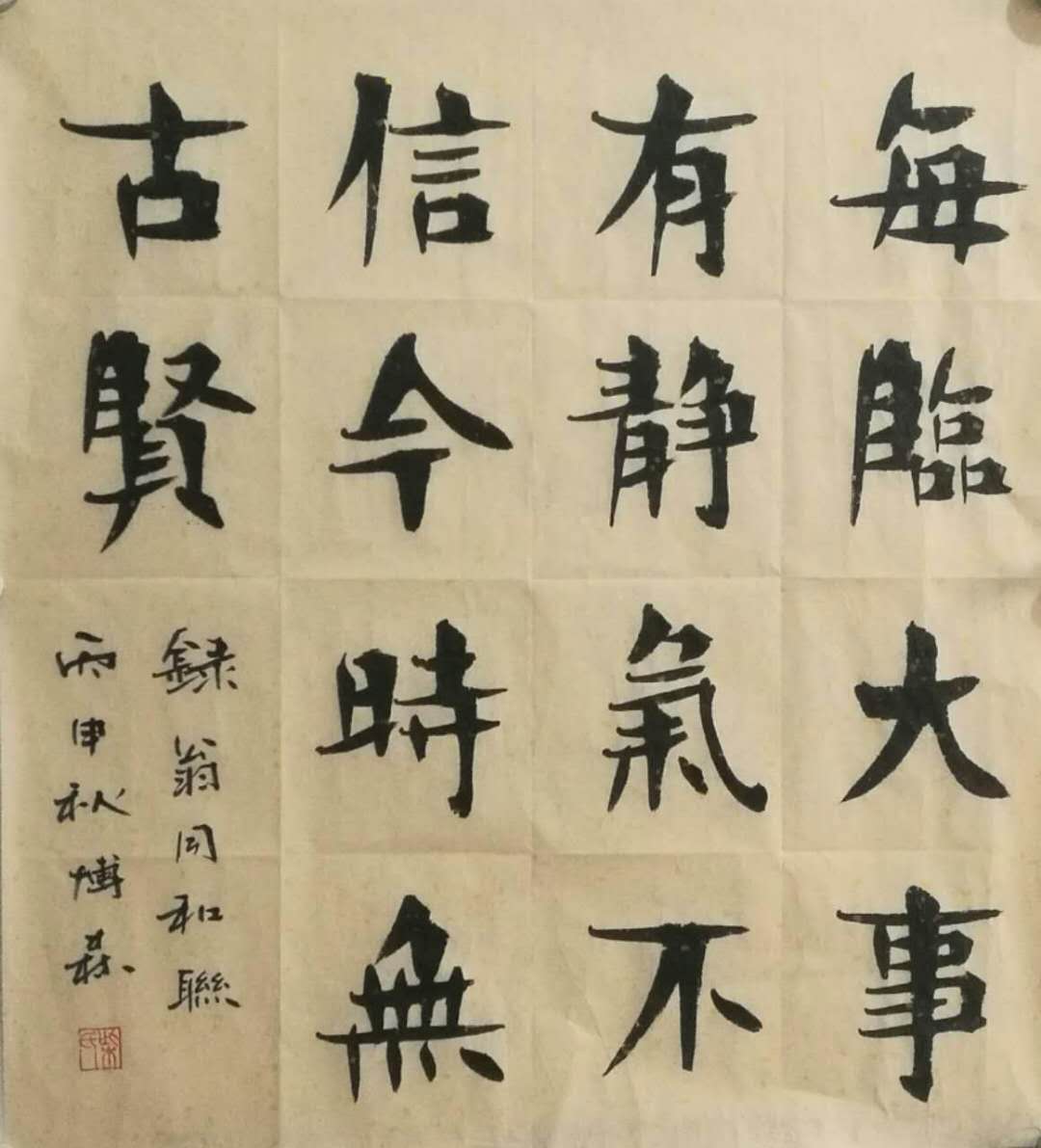

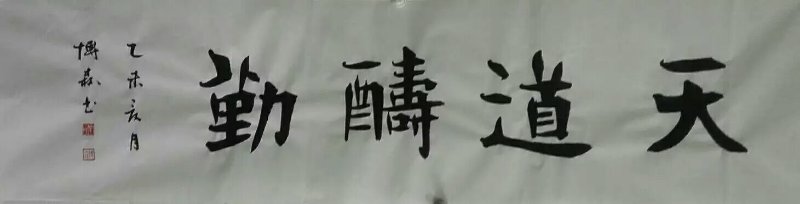

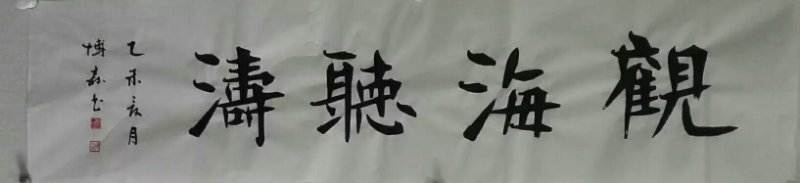

柴博森的画室墙上,钉着正在抄写的《中国历代名赋》,从屈原的《离骚》开始,每天一篇书法,已然变作雷打不动的功课。写好的手稿卷成册,装进定制的盒子中,被他称为自娱自乐,并打算继续写上“十年八年”。

这些果决酣畅的翰墨痕迹,记录着点点滴滴随着付出而流逝的岁月。幼年跟随祖父学习私塾描红,算是从书法入了传统艺术的大门。上学时期,他拜书法家袁健民为师,此后风雨无阻,每周末都要登门求学。长久积累下来,画中增添了书法线条力透纸背的美感,而书画同源,互相作用,他的魏碑和章草也颇具绘画构图的兴味。

他感念求艺路上遇到的诸多良师,为追索的心绪指引方向,特别是与之亦师亦友的李翔,对其绘画观念产生了深远影响。“作为师长而言,教学是分为形而上和形而下的。有些人指导学生,完全按照自己的技法和想象力,如果全部这样,古往今来就千人一面了。李翔老师从来不如此,比如画树,他告诉我要做到心中有树,画出树的精神,而非具体的操作手段。”

豁达的观念背后,其实拥有着坚实有据的训练基础。柴博森说,每当带领高研班学习,李翔首要解决的问题便是深入创作。他还记得开课时,李翔拿出一块硕大的石头,让学生们用一天时间来画,大家面面相觑,都说画山半日就能完成,石头怎么可能耗上一天呢。“实际上,每块石头都是不规则的,哪怕一块砖,要把凹凸的痕迹体现出来,各种块面、结构,画上两三天亦不为过。而当你带着这样的意识去画

一座山,自然会有新的体验。”

光阴不说谎,会丈量所有勤勉的汗水,纸间的分毫进取,来不得半点机巧。2009年,柴博森参与到建军82周年的创作工作中,也是他收获最为丰盛的一次,三幅作品均入选第十一届全国美展。柴博森深谙,倘若试图从竞争中脱颖而出,必然要花费一番思索和精力,几易其稿,方得成果。每当准备大展前,他便翻看过往画册,从技法、面貌和主题等层层视角,感受历届获奖作品的过人之处。如斯尽心于画,连续三年全国美展中,都留下了柴博森那一丝不苟的身影。

注重整体创意效果

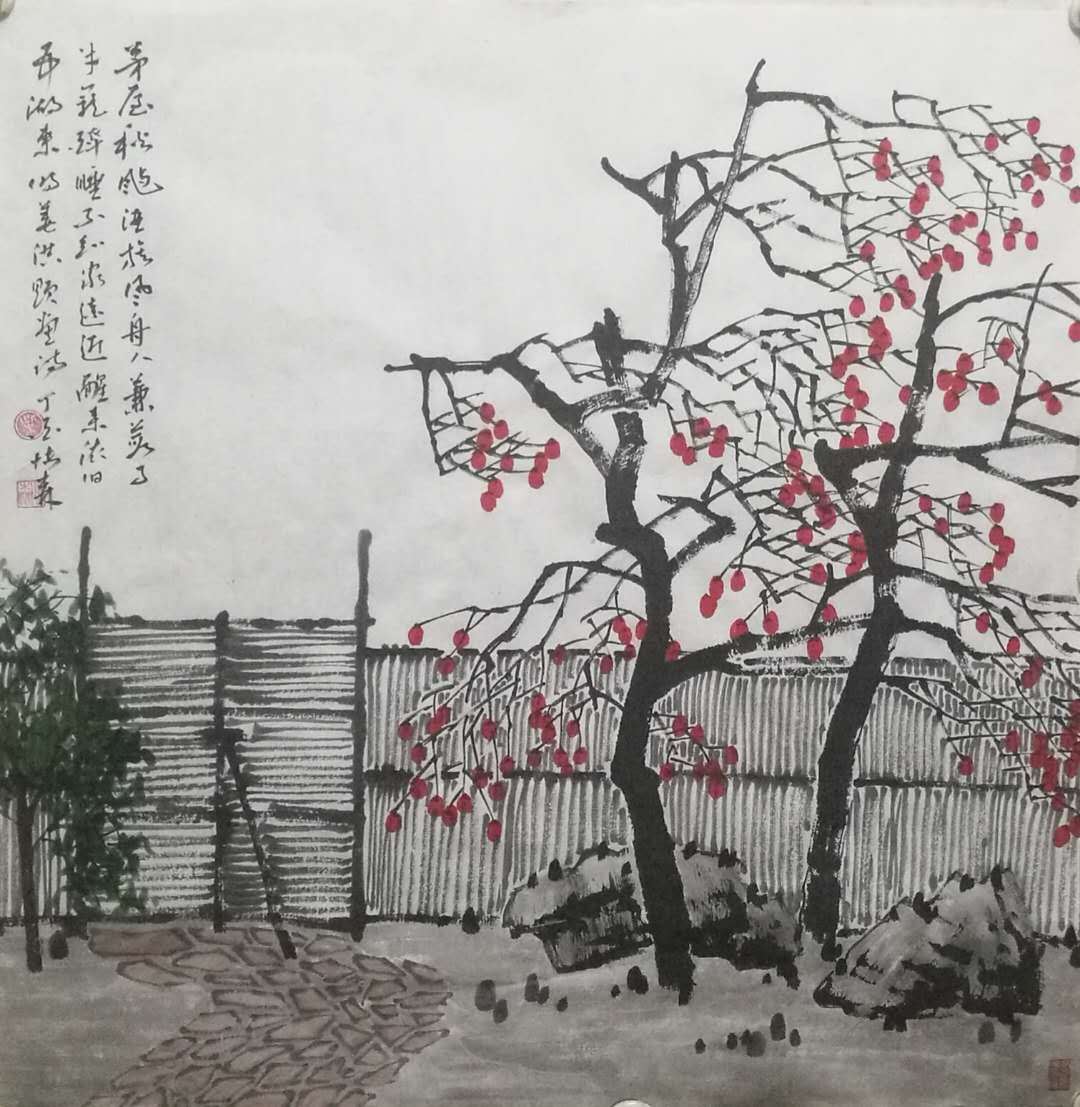

红墙,是柴博森近期正在专注耕耘的系列创作。这批主题作品中,其他元素退居后场,具有浓厚中国文化意味的红色墙壁占据了画面主体。虽然都是红色,层次却参差有别,寺庙红、宫廷红、西藏红……时而崭新焕然,时而斑驳陆离,随着时间和地理位置产生微妙变化。

“作为物象,红墙的混搭性和适用性很强,既可以结合一辆象征新鲜潮流的共享单车,也可以同古色古香的石狮子搭配。”题材的包容度引起了兴趣,而墙内外的故事更延伸出他的无限想象。再多的戎马兵戈、情缘苦旅、新旧冲突,抵不过历史滚滚洪流的冲刷,全部于红墙中默默诉说。光影错落间,那些砖块堆叠而出的,是如同默片般谜一样的轶事传奇。画作被他发到微信相册,引起了不少同道的关注,还被朋友抛来明年巴黎艺博会的橄榄枝。

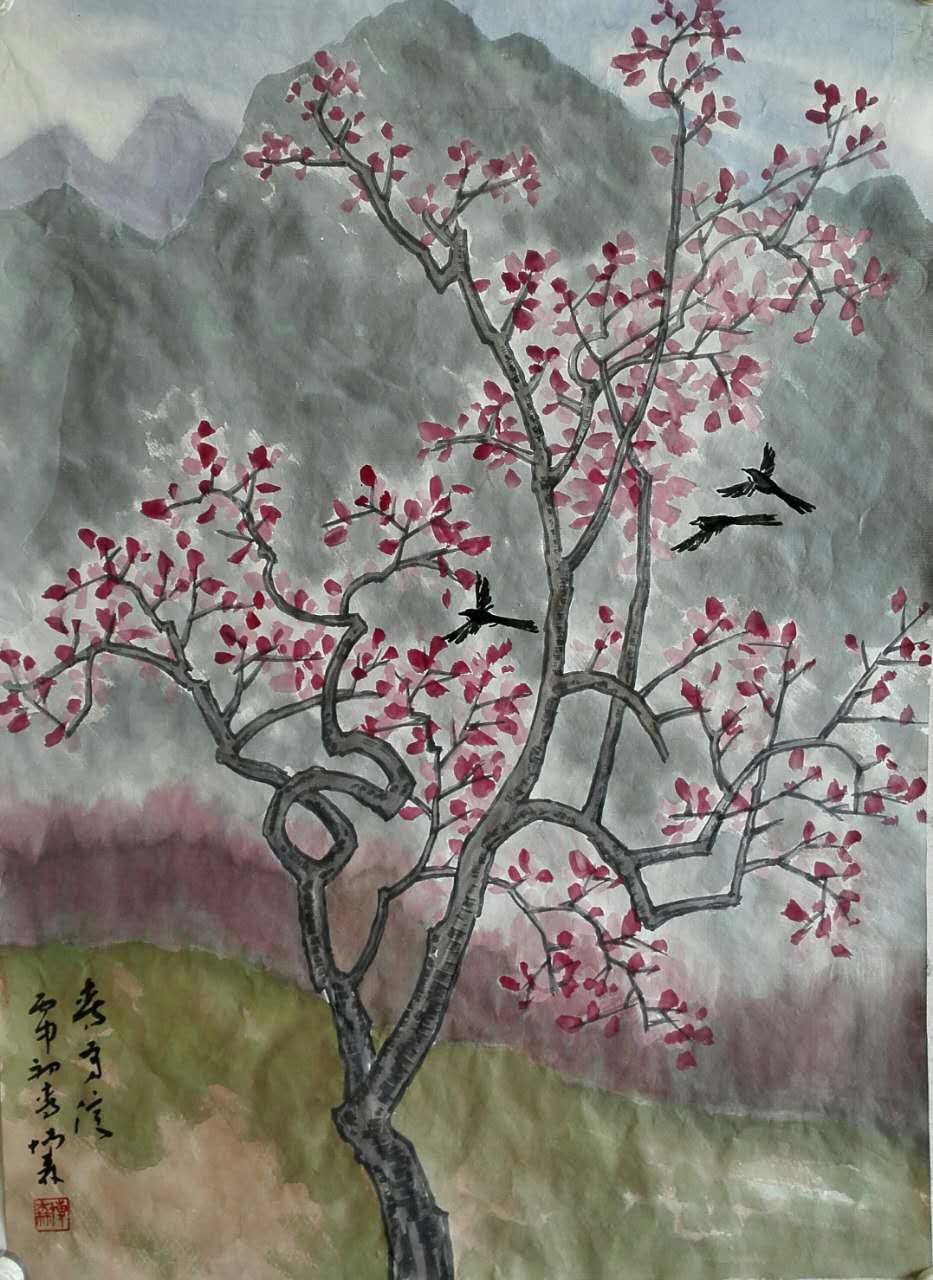

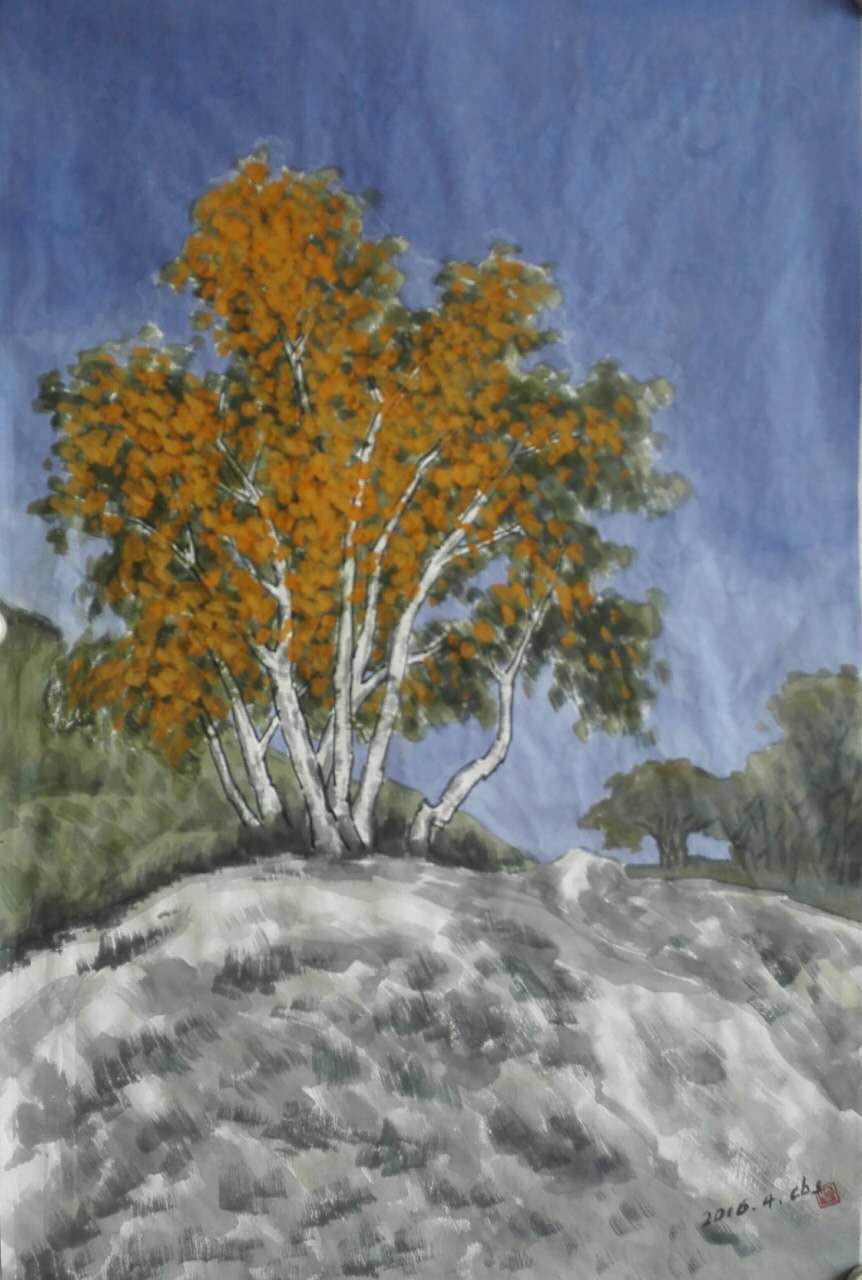

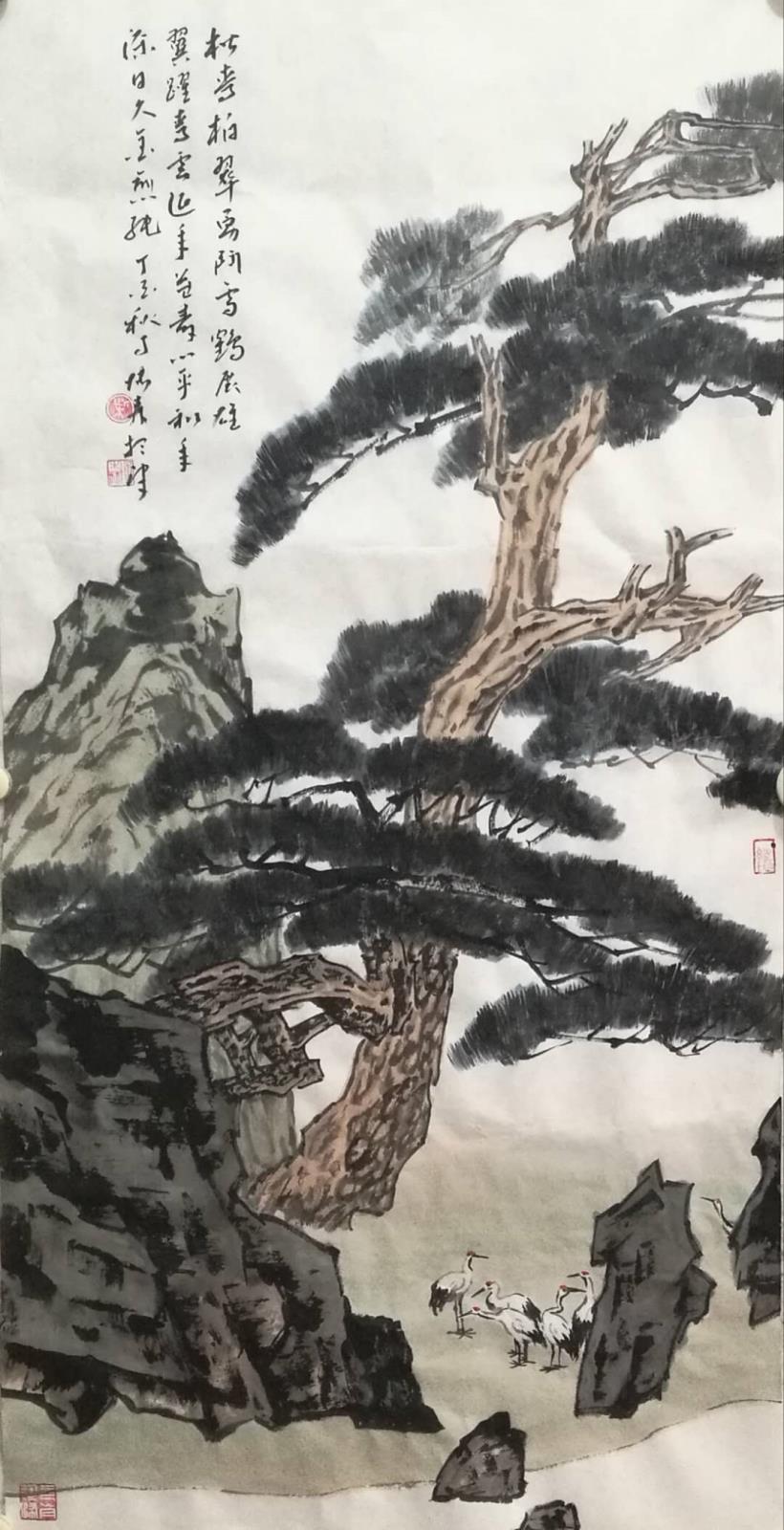

从侧面来说,这恰是柴博森的艺术所吸引人之处。但凡目睹其水墨世界,总不免被其中满载新奇感的妙想奇思深深打动。他笔下的树木,棱角分明,造型奇异,犹如带人穿越一段旖旎的梦境。“大概由于写魏碑的缘故,我会不由自主用方笔画树干。同时,我要求自己画生活中的杂树,而非不加区分场景的配上传统山水画常见的苍松翠柏,创作才会有生动的意趣。”

著名绘画大师吴冠中曾说,“脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零”,把笔墨手法视为服务于作者思想情绪表达的载体。柴博森坦言,即便有着牢靠的学院功底,但相对于把精力过分集中在笔墨上,他更注重画面的整体创意和效果。跳出图示的窠臼,他以色彩入诸画面,心底的光明在墨与色的交织下,闪烁着千山万水的神韵。

艺术之外的柴博森,显示出趣味的另一面,单看他的朋友圈,妙语连珠、博闻强识,还有着剪报的“老情趣”。家中随处可见的书册,品类兼容并包。“技法是必须从专业书学习的,但题材则是从非专业书中获得启发的。每年我都会处理一批书,在微信上发布,谁有需要可以来拿,或者寄到赵家沟,通过这样的方式筛选精品。”

“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。” 明朝董其昌的这段话,大概可以算是柴博森生活状态的最好诠释。他信奉“见识决定高度”,言谈间,无不流露出率意与坦诚的个性,落墨亦随之松灵通达,道不尽人生的智慧。