陈福春,又名富春、别署达斋、秋水书屋主人。 1986年于天津美术学院中国画系毕业并留校任教至今。现任天津美术学院中国画系教授、硕士研究生导师中国美术家协会会员、清华大学美术学院当代艺术创作国画名家工作室导师、天津书法家协会理事-创作评审委员会委员、天津印社副社长。

2014年入选中国美术总评榜荣获“十大年度艺术家之翰墨名家”称号。

作品被收入《当代中国花鸟画集》、《当代中国山水画邀请展作品集》、《海峡两岸名家工笔画集》、《全国第五届工笔画大展作品集》、《“新铸联杯”中国画、油画获奖作品集》、《中国画名家小品丛书》、《花鸟画普丛书》、《中国花鸟画名家技法图典》、《当代中国工笔画精品集》、《全国著名书法家作品集》《西泠印社——百年西泠篆刻作品集》。《中国书画》《国画画家》等重要专业杂志专题介绍。

同时,有《篆刻艺术》、《写意花鸟画教程》、《工笔画拓摹范本》、《二十一世纪有影响力画家研究》等专着行世;曾参与《中国书法鉴赏大字典》撰稿,主编《中国画教学范画丛书》,及《中国高等艺术学院艺术论坛-质疑水墨》的编委与撰稿。

笔谈书法是一种素养

如果说艺术教育以它的生动性,概括力和直观性给人以美的启迪,培养人的审美素质,那么,书法教育则应是一种对人的心性的关注,是启迪心灵智慧,滋养心性,蕴化德行的最为有效的手段之一。

然而,当今状态下的我国书法教育,却在根本上悖离了书法教育的初始指向,更多的从技法,技巧的训练着眼、着手。检索目前诸多教育机构的办学理念和授课方式,于技法技巧之外,便是功利心的打造,注重短期效应,而放弃了极为重要也是终极目的——心性培养,使得书法教育与书法学习停留在急功近利,极为肤浅的层面。尤其一些权威社团,大搞展前培训,并予以免以初评的诱惑,将功利欲求推抵到极致,完全忽略了书法教育是作为人的基本教育的一部分。诚如征稿函所言说的那样,尽管书法从改革开放的80年代初一直热至当下,其真正的热点却一直驻随在追名逐利的“焦点上”。故而我们当今的书法教育,于书法普及教育向社会性、心源性转移,专业教育中,向理性与心性转移这两点,应予足够的重视。

纵观我国的社会发展进程,其实不难发现,书法从形态到内质的品性早已内置于国人心性,并潜入现实生活之中。甚而影响到思考方式,连行为举止也无不受书法意识的深层的涵盖。

其实我们不能把书法仅看作是一门艺术形式,而应该视为一种文化现象,是一种能够影响人类情志,社会进程的文化源。我国文化属性的丰富性、社会性、亲和性等特征,都在书法里得以足够的体现。

曾有人言说,文质彬彬是以儒家正统观念来阐述书法艺术的审美标准,其实不然。文质彬彬,恰因是书法在自性修习过程中,对形质的反复探求,而升华出的合乎儒家理念的一种形态倾向,汉字书写之初即已包涵了儒家的文化特质。或说儒家文化在形成过程,吸纳了文字形态,文字书写理念中的有机成分,而成就,至少可以说中国文字诞生后,在书写记录语言的同時,透出先民的心性追求,而渐次地奠定了儒家的基础。

书写的历史很久远,而早期的文字从表象到内质都具有足够的美感,是先民生活历练,心志达成之后的进化。即使进入审美层面,被称之为书法后,依然是人在自然状态下所流露出的自身心性的痕迹。

由此说来,书法之中,已然涵盖了中国文化诸多因素。人们多以为,是文化积淀后而有书法,又有谁敢言,书法从文字诞生的书写之初,到形态自妍之后没有对文化的发展起到过促进或补充呢。若不然,又怎么会有“中国书法是中国文化的审美表征”(王岳川-书法艺术精神),因为谁也不会否认它是中华民族文化传统中很重要且极优秀的一部分。它与文字同生,共步,是中国文化诞生的源头。

书法的文化属性,必然决定书法的教育、学习,会引导人的心性的变化。

儒家伦理秩序观念是可以从书法字体构成原则中体味到的,长幼尊卑,宾主次序的关系法则是构成字体的基本理念,失去这一点便会杂乱无章。而浸淫其中,便会潜移默化的得到教益。这长幼有序,宾主分明,又和谐一体的状态完全是一种理想的儒家风范。无论笔画或字体,各自形象独立,却和谐统一。当是儒家文化的形象化解说。

然而,自由多变,却于法度之中,常理之内。是任性自然而洒脱不羁,临池染翰,秉笔直书,绝去做作是书家最为惬意之事,书法中的自由精神得以完全体现。以自身性情,认知,胆识,技巧能力,而洒落出笔,绝去雕饰,道家精神在其中矣。从一笔着纸,落墨显形,即有主观情势,又有因纸笔墨等材料性能的差异,而显现若多瞬间变化与不同。此是天人合一,主客相宜的一个初现。接下来便是以“眼前景现,须用直追”的下意识,合并理念、经验,跟进完成。所谓一划乃一字之准,一字乃终篇之准。道家精神,亦在此宣泄不已。

临习与创作过程中,对书法的笔划形态的追摹,认知,怎么不会对人的心性发生作用呢。

我们当今社会所提倡的和谐精神,其前提是不排斥对个性特征的尊重。而个性的尺度又不违逆整体的和谐。和而不同的君子风度,应是圣者胸襟。

由此看来,我们的先祖,真的是十分聪明。早在两汉之际,即提出一切仕人当以书法的修习作为最重要的修为方式。

书法教育的这一理想境界,其实有极强的可操作性。例如分不同阶段的分别施教,便可施行,低幼儿童习书,以磨练其活泼好动之习性,以获得安静、入定的行为习惯;以古人的构字法和笔法来养育出人的行为的规范化意识。

心静则字体安稳,心正则笔正,笔正则人正,由此可期建立一个良好的行为理念。

而进入青年成年,思维能力提升,在行为方式的规范性加之应变能力的提示与培养,而此时的变化心理则自然会依循法度而规范化。虽尚中庸,却无定象,依然是灵变无穷的新秩序、新形态,和谐新鲜而不失规矩。

谁说书法境界与人生境界相去甚远呢。

藏蕴丰厚,却含蓄谦和;淡宕清远,却生机弥漫,是书法的精神,也是人生的追求。

可惜的是我们书法教育的执行者(很大部分)认识不到书法教育对心性建设的意义。更重要的是放弃了书法教育是作为人的基础教育的一部分的理念。

使得本应是心性培养的文化教育,变成了少数孩子的特长教育,并错误引导了书法教育的功利性主张。

此借中国青年报载梁国祥先生的一段话来结束此文:“当然,人们有足够的理由,毛笔弃而不用的是社会发展的一个必然;用毛笔书写不适应现代生活的快节奏,电脑打字的快捷方便等。如果仅从功利,实用的角度看,中小学确实是没有必要开设写字课教学生写毛笔字。然而,如果从人的精神需求而不失单纯的书写工具的角度来看,电脑永远取代不了毛笔,甚至电脑越普及我们越不能丢弃毛笔。生活节奏快,人便容易心浮气躁,具有养气养性的修身功能和陶冶情操的美学价值的书法,无疑是调节心理,抚慰心灵的一剂良药。”

天津美术学院中国画系

陈福春

傳統精神與現代情懷

陳福春

中國水墨當是華夏民族精神的視覺表現和形象體現。其對境、象的追求與把握,有著獨特的審美視角與文化內涵。並因此而獲得了足夠的感人的藝術魅力。從目前無論哪一種水墨形式上看,均不可能自主地排拒對境、象的追求與把握。賦予任何一種水墨形式以意義,是水墨創作的根本所在。只不過目前諸種水墨形式在對境、象的認識層面,與對筆墨語言的運用方式上有所不同。然而在創造境象的本質追求上是一致的。但無論如何對於筆墨語言的不重視,甚而排拒語言形式,都應該是錯誤的,或至少是不明智的。

社會階段的不同,使得境象的內蘊與層次也時時發生著變化。所謂時代,是由社會政治、經濟、倫理,文化等等組成的集合體,生存其間的創作主體,不可能回避這個現實,這也是境、象不可回避或排拒的一個實在的客觀因素,究其原委,境、象概念的獲得,取決於創作主體對於周圍世界的精神感悟,是一種能動的反映與潛意識的把握。

境在繪畫中是一個多層次的概念,其終極之謂是意境,居於自然物境與畫境之上。在立象盡意的整個過程中,境是繪畫的終極狀態。立像是完成意境創造的手段與過程。在這個過程中,創作者以其自身的學識水平,在感受客觀物象時獲得一種情境,而這種情境於人類精神的某一點有所揭示與涵蓋,這便促動了創作者的傳達欲望。這種欲望又會調動創作者,做更廣泛,更深入,更細緻的體味,觀察客觀物象間的種種狀態與神契,並予以調度,從而強化了物象間的關係狀態。使意境從物象間、筆墨間以及主客關係間流洩出來,完成意境的創造。故而這境的産生,便離不開物件的認識與把握。當然,象也有客觀物象與主觀心象。

中國繪畫的境象與中國文化的本質是同體連枝的關係。象形文字以及書畫同源的現象說明了在先民意識中,存在著一種視覺依賴的文明傳統,人生長於自然,存在於時代,其視覺依賴的傳統便不會摒棄。“眼見爲實”的俗語,即道明瞭中國人這一文化心理的內質狀態。正由此得,中國繪畫中境、象的創造便會與時俱進,而相應於時代的。

對於境、象的追求,是中國水墨創作永久的命題,這當與繪畫藝術産生的本因不可分。

無論是物境、畫境,還是意境,皆不可離象而談,即便不以客觀物象爲象,也會以心象爲象,不然境無從生。其實心象又何嘗不是客觀物象感召與演化的結果。心像是緣於理想對於客觀物象予以修正或昇華的産物,主觀心源則又受著自然與文化的雙重洗禮。具民族審美特質並時代精神的雙重因素。境生象間卻達於象外。所以我們說中國水墨是自然造化與主觀心源的雙重載體。因中國水墨注重意境,又同時不排拒象因。

具狀物與抒情達意雙重功能的筆墨便是中國水墨最基本的語言形式。傳達並締造著傳統精神與現代情懷。處身于當代文化語境中的中國水墨,無論哪一種形式都不可能排拒筆墨的傳達與創造。“夫象物必在於形似,形似須全其骨氣,骨氣形似皆本于立意而歸乎用筆”這句話是唐人張彥遠在《歷代各畫記》中所說。他談到了筆墨在繪畫中不可或缺的功用。

我以爲,“骨氣”便是神質所在。而至於形,似有象的特徵,且物象心象皆具。對於畫中萬般的傳達與締造,在成就境、象的同時,也成就了筆墨自身。使之成爲中國水墨獨特而獨有的語言體系。且這個體系也早已不是單純的工具與材料,也不是單純的技法指標,而是具有綜合能力,綜合指數和充足語義特徵的語言方式,肩負著象的塑造與境的傳達等多重任務。無論傳統精神與現代情懷均會依于創造者的需要而充盈於筆墨之間。由筆墨而獲得的境、象,才是中國水墨或說中國文化真正意義上的面相與特徵,是民族精神統攝下的美學標準。進而形象地托出中國哲學特質所映見下的理想典範。

沈淪于“舊有形式符碼”,而未能賦形式以新意的,是作爲創作主體的人的自身問題,與畫種無潑,不能有新意,當然也不是作爲語言的筆墨的錯誤。恰如跳高場上,一個新的高度不能逾越,是運動員自身技能、體能以及精神狀態的欠缺。而非運動專案的過錯,更不該責怪橫竿與尺規什麽不是。

再以漢語爲例,自先秦的諸子散文、漢賦,及至唐詩、宋詞、元曲、明清小說,現代雜感,各隨其時,創下了不朽的輝煌,其陳述方式的變化,呈現出萬千氣象。看來這語言之於形式,之于創造沒有絲毫的限礙。倒是作爲文化核心內容的語言,古今變化並未顯出有本質上的差別。這大概是文化自身在發展過程中恒久性與穩定性特質的緣故,而文字從屬其後。又細究如上所列,諸文體之間差別鮮明、境界殊異。即使同一文體也是觀念東西,風格迥然。充分體現了語言在其陳述方式上有著無限的可能性,由此看來,至少語言是不容質疑的。

筆墨是中國水墨的語言,其本身的價值是毋庸置疑的。筆墨語言的産生與發展。積澱了深厚的民族文化心理。是在持續的藝術生涯中錘煉和造就的。歷代畫人以其自身對生活、時代的種種感受,豐富並充實了筆墨的能量與內容。

當代畫人只有從當代廣闊的文化視野中感知生活的律動,疏通歷史與未來的路徑。才能在華夏民族精神的大樹上催生出新的花朵,用筆墨這種表現力極強的語言,創造出嶄新的完美的境、象,這就要看我們的內功和悟性了。正如范迪安先生在“水墨本色2002展”策劃中的命題,“修爲與感知”是當代畫人亟須思考與行動的課題。

質疑水墨不是壞事。至少說明我們的探討已經進入到從內容到形式的各個層面,這正是創新的基礎。但是,把作爲語言的筆墨當成需要脫胎換骨的“舊有形式符碼”,實在有點舍本求未。對傳統的淺嘗輒止,與現代物質主義釀就的浮躁心態,使我們的認知過於表面和急功近利,這恰與中國水墨的文化本質南轅北轍。不僅無法生成新的境象,連原有的語言敍述方式也不能堅持,而患上“失語症”,到是一件最爲可怕的事。

2003年3月于達齋燈下

达 斋 记

达斋,陈福春先生画室之号也,后复因以为号焉。《广雅》有云:“达,通也。”斋以达名者,乃为其心之通达自适之谓也,非为其身之有所汲取也。达斋先生以美院一教授,而深晓达之大旨。每在三尺讲坛之外,往往从容于达斋之内,悠游于诸艺之间,怡然自得;以通人生之道,而达艺术之美,通达之间,在乎一心。其心之达,平和舒朗,适情自然,故能陶养身心,观照物我,人生艺术,并有所得。故此以其性情之随和,志趣之高雅,在在处处无不发之。其诗、其书,其花鸟、其山水,凡诸艺事,无不淹通,而皆以平和通达出之,且自达其胸臆,有所树立。盖达斋其人,内秉达旨,以达观之性,而成达意之艺,艺术生活化,人格艺术化,而诸艺不过生活之一端而已。要之先生其人其艺,正一“达”字,尽发其妙,请试论之。

达斋往岁,青年才俊,形容俊爽,举止历落,尝有美男子之誉。而今年近花甲,尚能见其往日风范,却又多有从容沉静之风。常戴眼镜,著布鞋,眉宇间清朗澄澈,举止处闲静洒脱。且不烟不酒,不汲汲不戚戚,栖心于自我之空间,措意于生活之点滴,随手布置,雅有情趣,颇见达士风度。

先生所居之画室,即为达斋。中有书三五架,数量不多,而或圈或点,或折或卷,皆所精读者也。古琴古陶,佳石名笔,陈列左右,不一而足。复有修篁腊梅幽兰之属,红绿之间,饶有生气。正中有一长案,上置青瓷茶具,周遭矮几短椅,随意罗列,此先生待客之所也。每有客至,先生画笔遂停,而浅斟低酌,谈天说地,其气氤氲,其乐融融,而先生于画作,不之顾也。此为真好客者。先生所谈,有史有哲、有书有画,有今有古,有巨有细,而吐属悠然,涉语成趣。关乎己者,往往不以介怀;关乎人者,是非曲直,或有其激越处,但不失真性情。或乃捐资助学,亦常有之。先生常时,终日燕坐达斋,蓄古琴,听民曲,啜佳茗,弄柔翰,潜心修艺,闲情待客,欣欣然,陶陶然,自乐而众乐之也。此达斋其人之所达也。

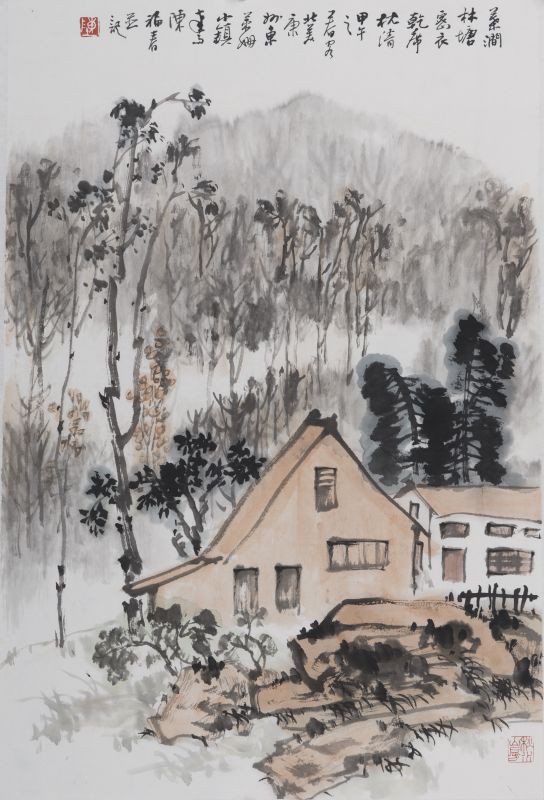

先生坐达斋于校内,而于校外亦自有清心之所在。达斋家本蓟州,津门之北百里,燕山枕之。先生于山之阳,筑一山房,号为秋水,取诸庄周,以无小大之辨任性逍遥之意也。山房在茂林修竹间,推窗而能见盘山蓊郁之势,伏案而能作丹青变化之美。节假之日,先生奉母之余,幽居于此,植稼灌园,刈草种花;时或纵步徜徉,拾级而上,寻碑揽胜,摄景写生;而或诗思往来,吟兴一发,随口而出,皆成妙语,曾不计较其诗词格律也。是时也,既无城市之喧喧,复少世俗之扰扰,陶养于山水之间,沉潜于笔墨之迹,而胸臆之所达者,渐为高远,宜其艺事有所深得也。

寓于生活之美,养乎平常之心,而成达斋其人之达观之性。其不进不退,不悲不喜,随遇而安,襟怀一任通达。故此发之于笔墨之间,遂成其天然自得之妙。先生通达诸艺,诗文、翰墨、丹青、篆刻,皆所涉猎,触手所及,良多意趣,盖其淹通之广,少有及者。

达斋诸艺之中,最为人所称道者,当属书画两端。所为书画,其中要义,达意而已。先生有达观之性,然后有达意之艺。艺求达意,由来已久。千载以往,宋人首开尚意之风。“苟能通其意,常谓不学可”,眉山苏轼以不世出之大才,振臂一呼,天下景从。至此文人书画,以适情达意为标崇,遂成艺坛之正宗一派;其后赵董复扬其波,流衍愈广。达斋深谙艺道,尤摭其旨:以游艺之心,散散淡淡,从从容容,而求稍达其意,略通其情;情意通达之际,书成矣,画成矣,笔墨纷飞,花鸟灵秀,山水方滋,气韵有成,而皆归于平和俊秀之美,此其达斋风格之所达者也。而其于笔墨技巧,殊不计较其一点一画,一枝一叶、一石一树之间,更不复在意于中侧起伏、皴擦点染、干湿浓淡之处,其不拘不执,不粘不脱,不求形似,亦不求不似,悠游于法度之中,而盘桓于心源之内,自娱而已。

盖达斋书画达意之思,承继传统文人艺术理念而来,而传达自我之现代情怀,博涉兼通,传情达意,淳雅平和,一任自然;虽不以刻画精工,法度周备为能,然却有一段书卷之气沉潜其内,时代之音洋溢其外,会古通今,达乎至性,是乃其可亲可贵之处也。

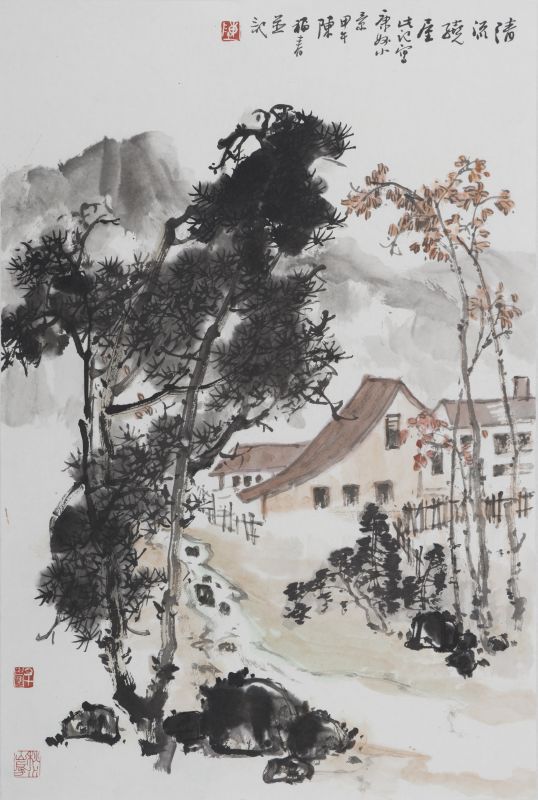

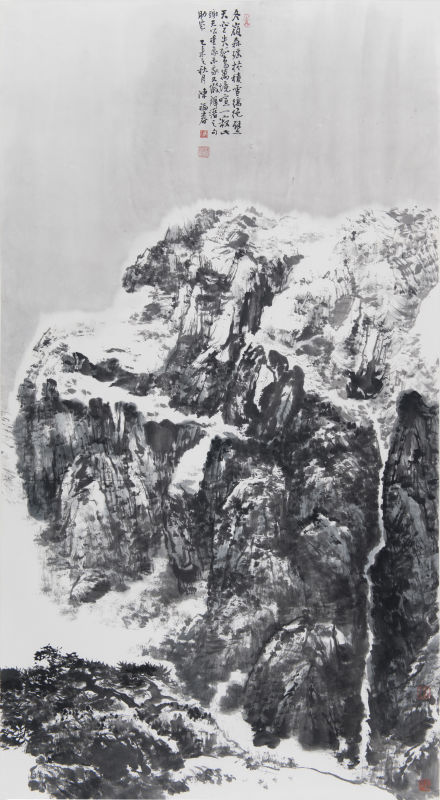

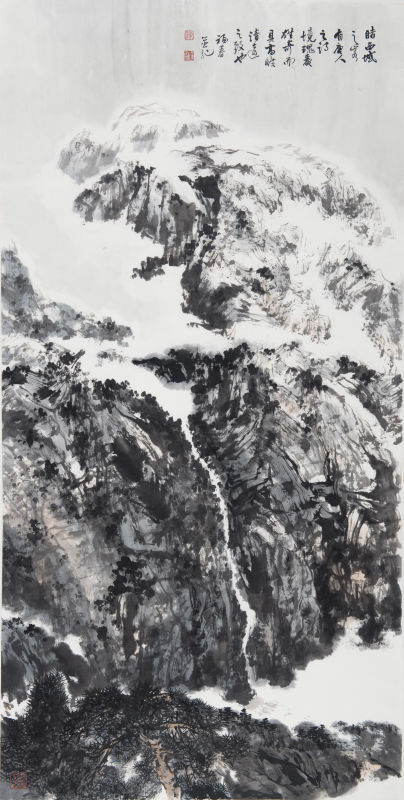

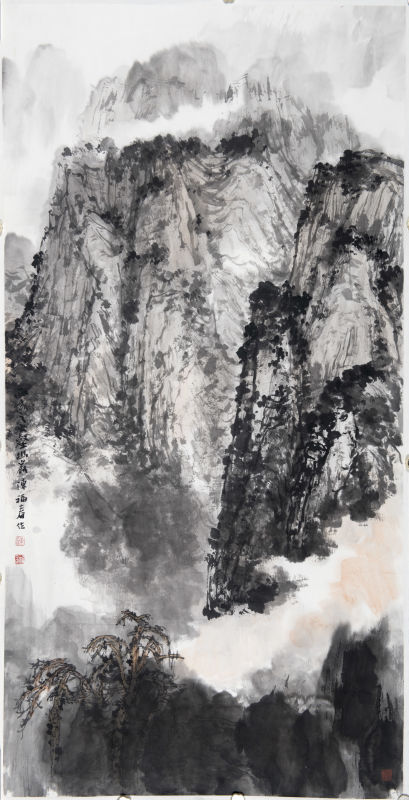

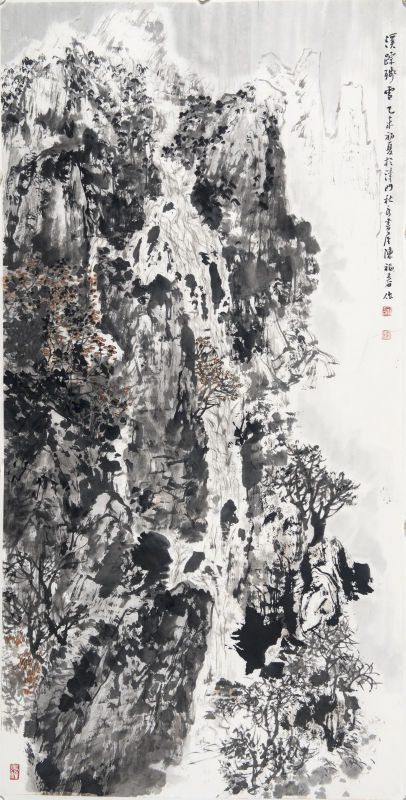

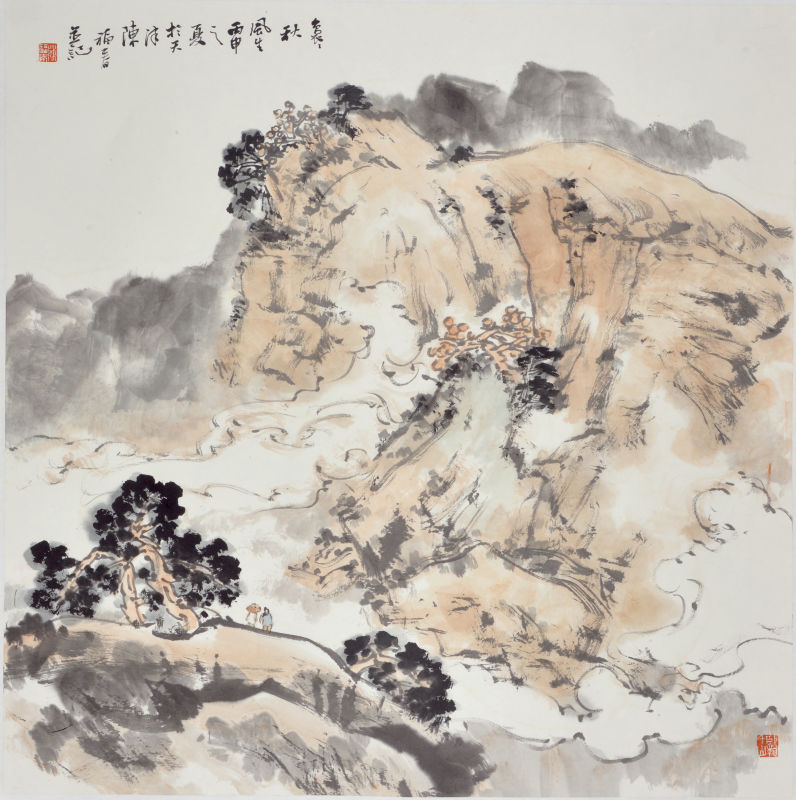

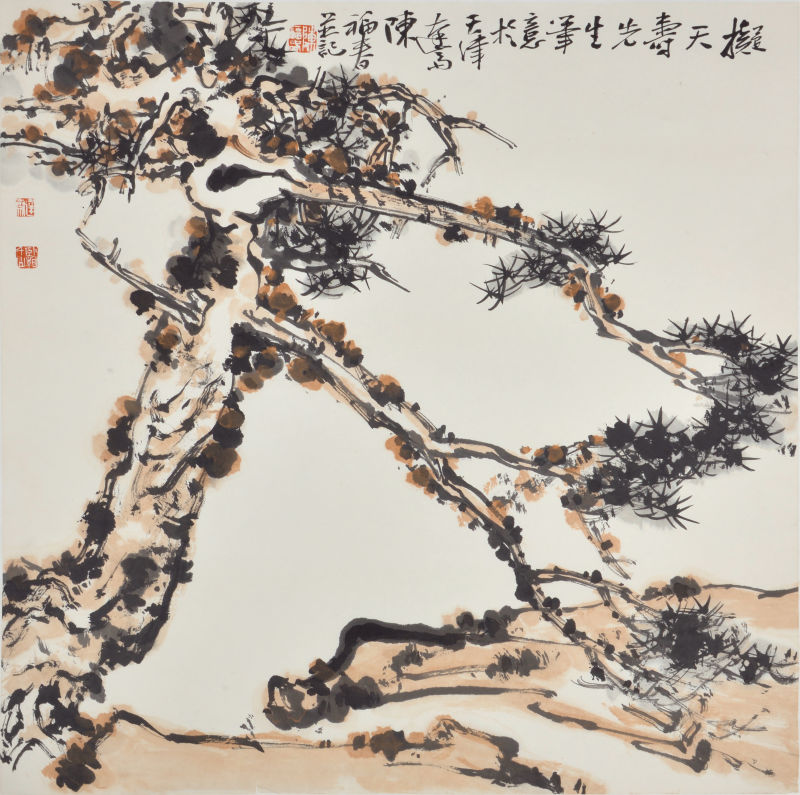

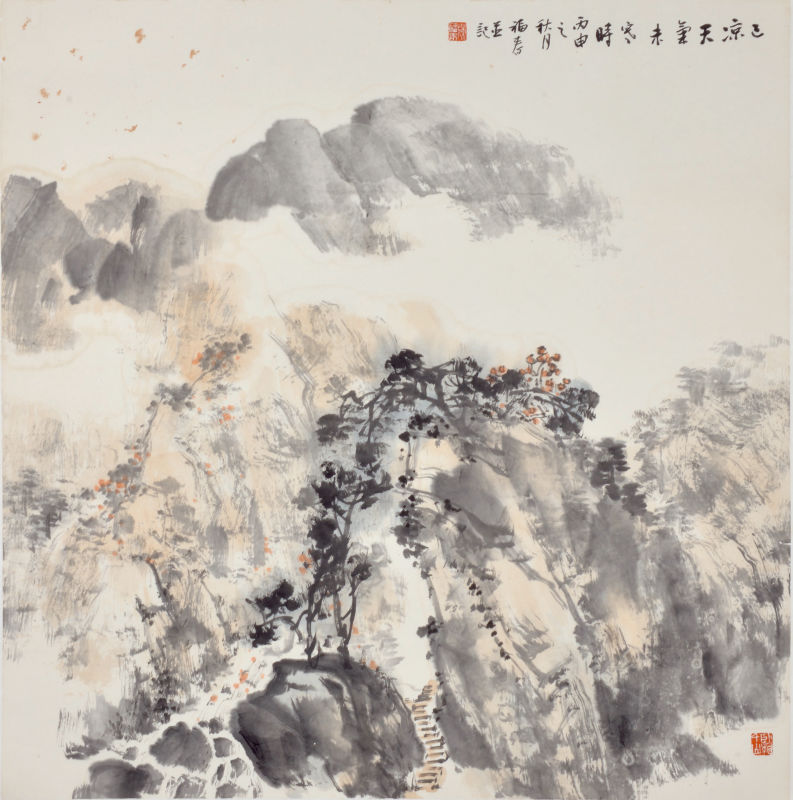

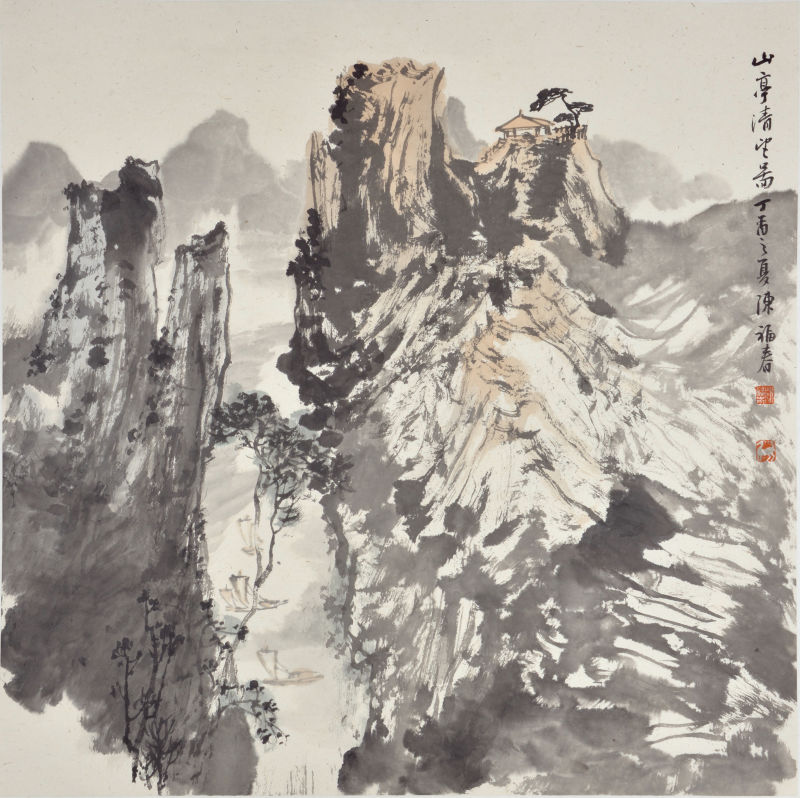

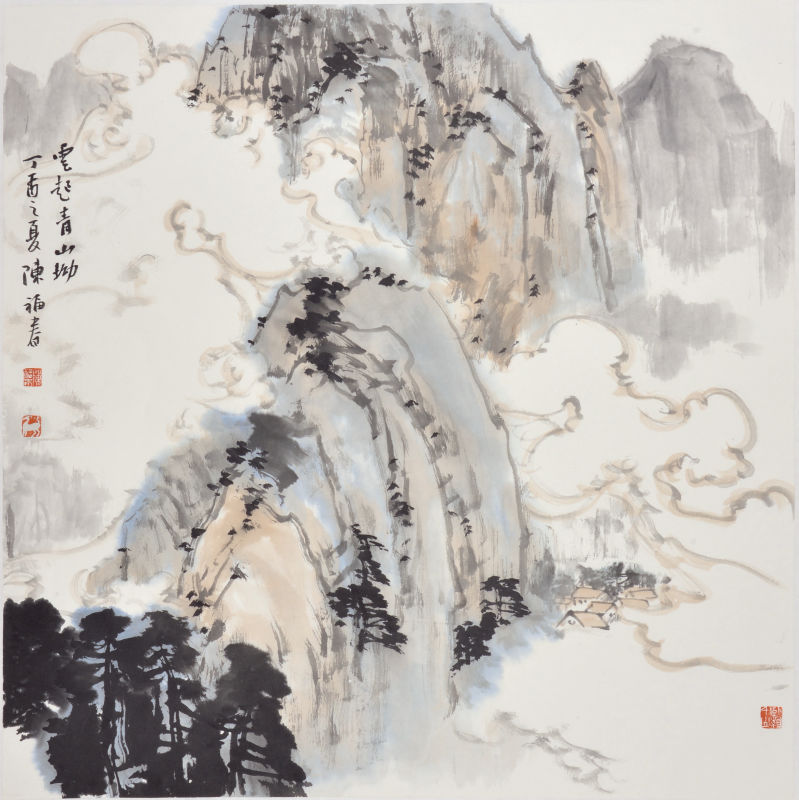

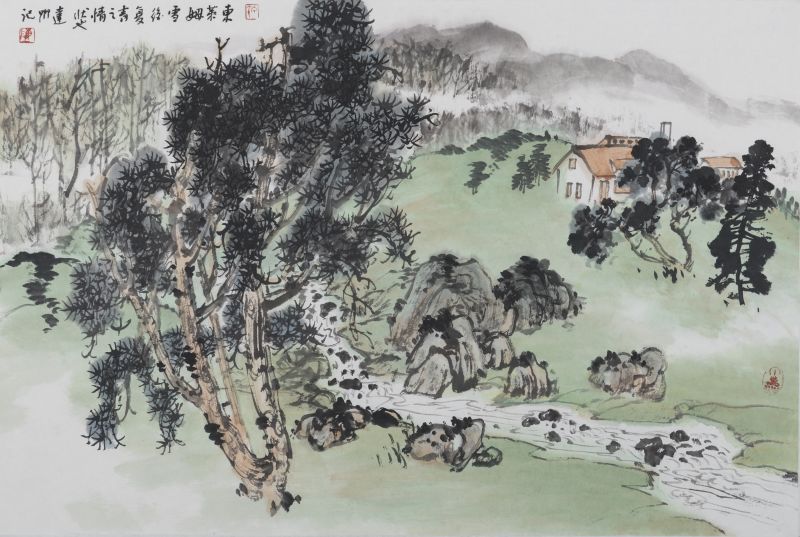

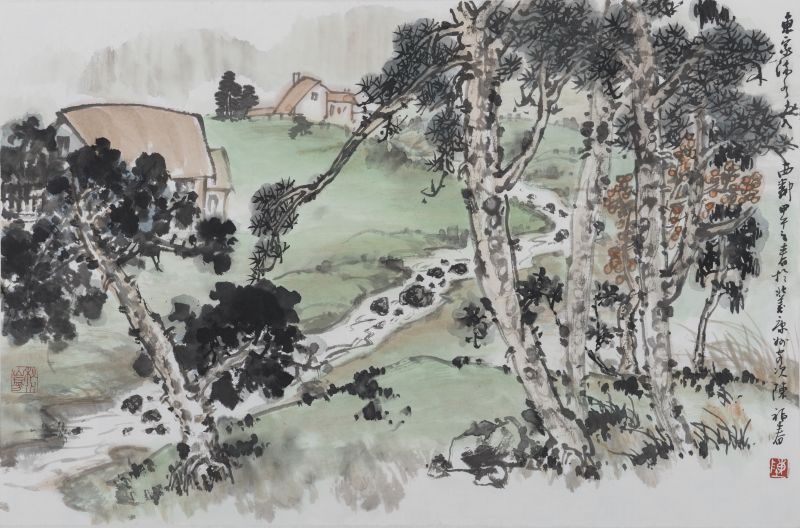

达斋达其意者,首在绘事一途,而山水花鸟皆所发之。达斋山水,早年尝于王颂馀、白庚延师处砥砺研求,锤炼功夫;进而出入明清以至宋元,揣摩古人,多有意会;复乃涉名山,访古刹,历天地之美,体自然之道,而眼界为之开阔;更于故乡之山水,尤多有所会心,其渔山樵水,岩岫峰峦,朝晖夕阴,烟云变灭,日驻于胸而夜成于笔,生气勃勃,复与山川相映发也。若其合作,笔墨松秀,体势清和,而成一种朗润幽秀之艺术境界。特善于用墨与色,常将花青、赭石,少许胭脂,以墨和之,或渲或染,或泼或拂,融合变化于纸素之间,青虚幽紫,温润华滋,而云横雨过,岚光烟霁,虚实变幻,氤氲缥缈之美,时时见之。而后常题以自作诗话,三言两语,标志其间,不惟点题,亦极隽永,有诗书画印相得之妙。要之达斋性达,爱山水,未能常游历,故以图画出之,坐览丘壑,乃尽卧游之兴,而成精神安顿之所。此心之所达,山水境界复随之不期而至也。

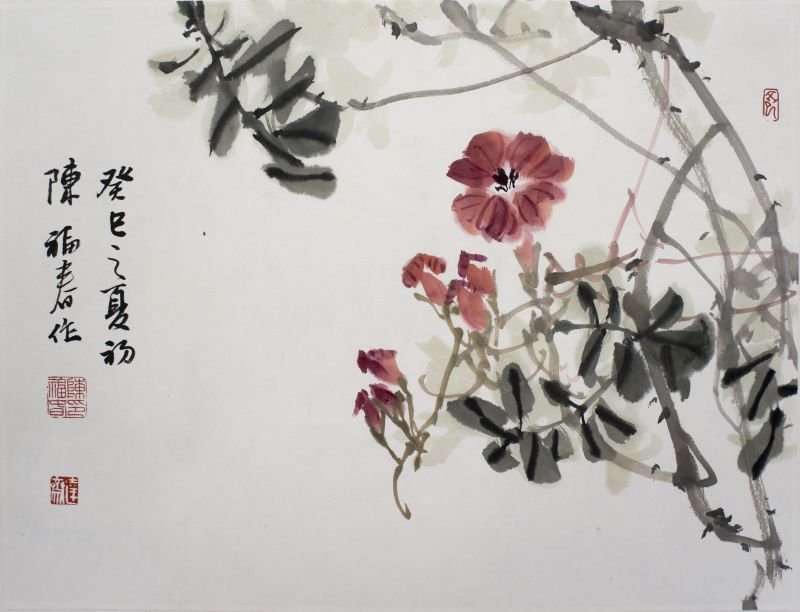

达斋喜山水,而人恒爱其花鸟。先生遂以其达人之性,常常作之,以应诸盈门之所求者。先生曩昔,求学沽上,深得孙其峰、溥佐、萧朗诸名家指授点拨,浸润既久,颇能仿佛。后复写生自然,悉心体味,故此不囿师门,自出胸臆。所作工笔写意,妥帖安易,平和深秀,无不可观。其细笔之作,最爱荷塘清韵,亭亭袅娜,风姿特秀;虽曰工笔,却常以生宣为之,细腻之中尤多温润之气,以其纸墨相发也。盖其性情通达不拘也如此。而写意之幅,亦往往不泥于古人程式,而或采撷篱落一角,蓬窗半枝,诉诸笔墨之间,随意点染,皆成妙旨。且其所画鸟雀,憨态可掬,尤为动人。总而观之,达斋花鸟,虽未超脱,不能高逸;然求自然,达于灵和,颇有天真自得之意。纵未至于高华如凤凰者,而却能灵秀如燕雀,于寻常物态质朴无华之中,生发出不少灵姿逸趣来。此其达人妙手,鸟语花香,能作回春之美者。

达斋绘事之达,颇赖书法以济之。以书入画,文人所长,先生深通其道,作书笔短情长,清劲可喜,且不随流俗,一意行之。大抵用笔轻松来去,不饰雕琢,却有遒涩之力;用墨亦多主酣畅,润色开花,一似清晨之露;章法之间,斑斑点点,错错落落,恍如星列河汉,自然清奇。故而达斋之书,纯以己意为之,虽曾兼采古今,却也不求深研,但遍观泛览,意会而已,不问工拙。其毫端纵不尽其精熟,反而不为法缚,一写其真。然帖学之平和简淡,碑版之奇涩古拙;亦乎王觉斯之腾挪沉郁,于右任之松达自在,翻能隐括其间,含而不露。因此达斋书艺之所达,笔下虽未能尽得二王矩矱,而其意之所之,萧散自然,却于魏晋风味为不远矣。

宋人郭熙曾云:“胸中宽快,意思悦适。”此达斋之谓也。先生之达,又不同于魏晋之达:魏晋以纵为达,闭室酣饮,解衣裸裎,纵放不羁;达斋之达,以闲为达,明窗净几,焚香啜茗,闲情适意。先生以此达观之性,坐成达意之美,施于诗文、书画、篆刻、琴曲之间,处处生发,咸有灵秀自然、平和淳雅之趣,是有古文人之心,然后得文人书画之旨,终达乎时代之音,而能不绝如缕,倾动心弦。然其艺已达其心,而其身尤有未达者,论者不能不为之不平也。至其利誉位职,以其无争,竟无与焉。达斋寡于利欲,通达无求,虽不以此介怀,然其公议安在哉!夫达人知命,达斋之可贵者,正在此处。不求闻达,不期红紫,不为世累,不染俗氛,其心已达,其身未达,此其为能真达者也;或有身心俱达者,而其达不贵,以其尤有所借于外者也;复有身已达,心尤未达者,盖其欲乃大而不知有止,比之身心俱未达者,尤有可鄙之处也。

是为记。

杨健君

岁次甲午孟夏之月于生生草堂

孫伯翔與當代書法現象

天津美術學院中國畫系 副教授 陳福春

談及當代書法,當著眼於上個世紀八十年代之處始。我以爲,在此之前的書法還沒有真正進入當代狀態,尤其是在行書與楷書方面。且在此之前的書法,雖也名家輩出,風格紛呈,但這些風格上未能走出唐宋明清式樣之餘緒,這名家之名還停留在對傳統式樣的把握。所謂真正意義上的名家,當能對所屬時代具有一種推動作用,對其後一個時期(至少一個時期)産生一種效應性的影響,在其所屬領域內建立一個可資借鑒的范式的建樹。就此而言,冠伯祥先生以當代著名書家之成謂,實屬必然,也當之無愧。

在上個世紀八十年代始,一個特殊歷史階段,因開放的新形勢而出現,其開放的意義也決非限於政治與經濟的範疇,其更廣泛的意義當體現在已是層面上的文化。

後現代主義作爲一種世界性的文化思潮,在此時被開放了的中國意識所接受,並迅速波及到駐藝術門類在觀念上的變革。有著數千年歷史的中國書法被時代裹挾而面臨新的挑戰與考驗。人們擔心著,書法這種擁有久遠的歷史、沈厚的傳統,又帶著民族審美特質的文化精粹,會否拒絕走進這充滿前衛性指征的當代呢?與此同時,人們在潛意識層中希冀著一種雖與時代發展而出現的新的書寫形式。

一九八一年,《書法》雜誌舉辦了全國首屆群衆書法大賽,以期尋找並發現新時期書法發展的可能性趨向,以及有時代特徵的代表性的書作與書家。伯翔先生以其十幾年的積蓄及飽滿的精神指向,爲開放了的書壇盛會上了一道大餐,著實地給書壇(一個冷寂了許久的角落)一個不小的震動。

識見的獨到使其認准了北朝碑書的精萃部分,沈靜的心態又使其對碑書中潛存的內涵有了超乎尋常地認識,他攝取了碑書的魂魄。

魏碑書法——一個特別時段的産物,雄強樸厚的美質特徵準確地傳達出漢文化的精神實質。恣肆變化靈機無限的結構方式,包容著先民的哲思智慧,也蘊含了抽象表現和抽象象徵的造型意識,還存蓄了走向未來的前衛性指征。碑書的這一內涵又恰遇時代特徵有著某種心性上的同契。方峻雄厚,蒼拙古茂,又涵帶著解構和結構可能的前衛性特徵的書風,在伯翔先生的筆下流了出來。孫伯翔爲魏碑書法注入了鮮活的生命力,並影響了許多書法愛好者。

隨之而來的書法熱中,書壇內外刮起了不大不小的孫伯翔旋風。一九九七年正值首屆中國書法藝術節上,中央電視臺“美術星空”欄目組曾就這個問題採訪過我。我當時爲家過多思考就談出了我的直覺:一個代表性書家,創造出一個受歡迎的書法風格,並引起社會上的反響是很正常的事,使人們還未麻木,還有見賢思齊的追求,絕非壞事。然而,展覽會相同的面目問題不是孫伯翔的事,而是評委們也未能抵禦孫伯翔的誘惑的原因。

影響力源於成就。

十幾年的潛心探索,大膽創造,成就了自我的同時,首先是成就了一種新的筆法,一種新的楷則,成就了獨具風格的魏碑書法。

時至今日,仍有爲數不少的人們依然認爲魏碑的方折筆法純屬刻工們爲簡便刀法使然。當然,我們不能完全忽略這一因素的存在。只是,一味堅信其說,則會封殺筆法創造的可能性。從而以惰性思維方式對待傳統。然而,伯翔先生沒有隨衆,儘管他很合群。他潛心探索,大膽發端,創造出一種以超長鋒羊毫寫就的方筆魏碑楷書。古人有雲:“……唯筆軟則奇怪生焉”,伯翔先生的超長鋒羊毫沒有生怪,卻出奇地規整,肅穆,端莊,且端莊之中又不失靈便,灑落的風神。這是他識見的獨到,與沈靜的心態所成就的,是睿智與精勤的結晶。

縱觀書史,能於楷書上有所成就者寥寥,尤其是唐楷幾大家建立了森嚴的楷則之後。也有人以爲孫伯翔的魏碑書法不過摹寫前人而已,我不以爲然。清人倡碑學,使碑書大興。出現了一些大家,諸如趙之謙,張廉卿,李文田,康有爲等。這些都是大家不疑,在書法上,尤其是對碑書的造詣上,可謂有目共識,但就其筆法的創造與形質講究上似乎存在著不足。與這幾位相比,伯翔先生有超越處。就北魏碑書而言,我承認,不少雄強樸茂,不少恣肆多變,也不少歷史之滄桑斑駁,但卻少了筆法的真實和豐富。也許正是刻工們爲簡便刀法而運作,使得筆劃自身簡單化了,筆畫間的關係也簡單化了,因而帶來了筆畫形質上的表面化傾向,以及形質處理上的粗糙與簡陋。然而這一切在伯翔先生筆下很難尋到,因爲他反對簡單,反對概念,他倡導精到,他尋求精妙。

他的精妙和精到體現在他的筆法與結字等方面。他的楷書嚴謹之中透出靈機,朴拙之中藏蘊靈秀,結字端嚴而有無限意味。這些特徵在伯翔先生近些年來的行草書中也有充分的體現,寓端莊與詼諧之中是伯翔先生行書的一個特質。其行書筆意映帶,有纏綿也有果決,草書用筆或循環往復,或嘎然而住,節奏變幻莫測,卻合於情理之中,拙巧互見,真意直泄,灑落而不失儀。他講究線的質量,要求具有獨立完美的品性;講究形質的蘊涵,講究通篇的氣質要存性情,要入萬物之象。總之,要處處精妙。

人們說書法近來似乎有些降溫,實質是應有的冷靜(書壇也本該冷靜下來)。然而,冷靜下來的人們依然沒有冷落孫伯翔情結。前一時期,在書法熱潮中曾出現過孫伯翔旋風,追求伯翔先生書風,類比伯翔先生書作的人很有一些,但讀起來卻覺得停留於表面者居多,總顯淺薄而不能深入。究其原因是還未能讀懂傳統,也未能讀懂伯翔先生的精妙處。伯翔先生的嚴謹與靈動並存,粗狂與文氣同蘊,矛盾著的雙重因素,作用在作品中,亦作用在讀者的眼中、心中,這便是伯翔先生的精妙與精到。在他,用筆不存簡陋,每一點畫都著力求取變化起伏而獲得獨立完美,並“動輒合度”。他在《學書隨感錄》中說:“形質爲軀殼,性情是靈魂,無形之莫論性情” 。他實踐他的所言,他以自家獨創的筆法,完善了他對形質的追求;他又以寬博的學養,溫厚的人格,爲形質注入了靈魂,這便是他的魅力所在。因而他的影響持久著,他不能遠離當代書法現象,因這一現象和他緊密相連。

2001年7月與天津美院秋水書屋南窗

香远溢清,渐入佳境

在这个世纪之交的前后十几年里 ,在中国画画坛上,出现了几位引人注目的青年画家,多来自天津美术学院。陈福春就是其中有独特风格的一个。有人问,何以如此,答曰 ,似出偶然。但究其原因,确也合理。如果说他们都天资聪颖,直觉超群的话,那么这里便是他们这些种子得以萌发、成长的土壤。这是因为有孙其峰教授在上世纪五十年代后期,邀集的那班有成就和教学责任心的老画家组成的教师队伍,从六十年代初带领他们的学生共同铺就了一条中国画教学的基础和道路,形成了天津美院功底扎实,富于创新的教学特色,这些成为后来的青年学者成功的充分条件。

就陈福春绘画作品的风格而言,不乏鲜明的个性和浓厚的中国文化特征。成就他的无非就是来自天津美院的的教学环境和代际传承。浓厚的中国文化之风,滋养着他艺术创作的审美取向,这审美取向充分表露在他作品中所流露出来的文化修养及书法素养。这在回顾他的就学过程中不难看到他成功的必然。就是因为曾有孙其峰,王颂余等诸位老师的发萌和长期教导,加之他不失时机且虔诚地抓住了这个历史的厚遇。两位教授是这里几代人书法绘画的导师。他们以其对中国文化的博学与通达,把中国文化的精神,理念和技巧,借助书法和绘画的教学辅导,在第一时间为他们的学生奠定了中国画学的根本基础。

陈福春以他的悟性和勤奋,在诸位先生的扶植下得到深造,不但很好的承担了花鸟和山水课的教学任务,同时承接了书法、篆刻、书论的全课教学,如此全方位的艺术素养,是成就他作品审美特性的保障。笔的使转,情性,笔法的形、力、意、势,皆以篆、隶楷、行、草诸法而成,挥砍之中构成了他作品的中国气度与民族文化特质。作品中的形与意及笔与线的发挥,足能表现出其功底有素,大可妙造自然。这也是他的书法精神之所在。

陈福春的荷花画得出色,无论工笔与写意,均恰如其分地展示了荷花的内在韵致,独具面貌。。尤其是秋冬的荷塘,在一片肃杀之气中透出几许生机,预示着生命的坚韧和未来的希望。其后,他笔下的花,草,鸟,鱼,乃至梅,兰,竹菊,一如他的荷花,皆挥洒自如,意趣超逸。洇染润透,可称之香远溢清。

作品的率真和浓烈气息渗透着他兼学厚积和汲取贯通的底蕴。学画从艺必须博学,厚积贯通而薄发,方能从容,得意,技艺融达,心手双畅。陈福春注重读书,在中国画人物,山水,花鸟全修的基础上,逐趋专精,仍谦学不据。一度钟情荷花,频频奔走于藕淀菏塘,朽稿运墨,一发而不可收,遂成17米长工笔荷花长卷大稿,实也壮观。藉此陆续择题,衍生出多帧单幅,参展得奖的《秋蕴》重彩《翠浦青晓图》以及《冰河初暖》《江行》《翠浦微风》等,便是其中几幅.

中外绘画本无题材所拘,只是概观画家此时、彼时所画的内容,取其多而精彩者代称之,成就高低主要看其对生命本体精神气质的把握。就此而论,陈福春在创作角度上已达到了相当高的水准。故看人物,山水,花鸟之分,陈福春的绘画题材概以山水,花鸟为主,而就花鸟画的表现,仍体现着他兼学贯通,不拘一格的方法和性格,也体现着他对灵感的提炼能力。花鸟画中不乏山水的构置与笔力,勾、皴、擦、点、染,以及工笔画的勾填、勾染、石色、水色,薄晕、积染都可随意调用。表现在山水和花鸟的创作中,其作品骨力劲健,笔韵墨章,形意两全。陈福春的花鸟画仍在充实积厚、蓄势待发的跃如阶段。正情集中怀,饱笔、荷墨,渐入佳境。

如上散句,有欠规严也因却于为学生写序,难免表现自诩,露出些老王卖瓜之嫌,奈何,由于熟悉些,出言无忌,无法概全,因为急就应点,暂为小序,谨求读者观画惠正。

杨德树

2006年11月10号