周卫阳,女,出生于浙江金华,浙江省美术家协会会员,中国美术家协会会员。

参加由中国美术家协会主办的展览有:

获奖:

2014年获第十二届全国美术作品展览获奖提名进京作品并选送参加国际巡展

2014年获吉祥草原*丹青鹿城--2014年全国中国画作品展优秀奖(最高奖)

2014年获翰墨齐鲁---首届全国花鸟画作品展优秀奖(最高奖)

2014年获八荒神通*哈尔滨美术双年展(中国画)优秀奖(最高奖)

2014年入选2014第三届造型艺术新人展

2014年获“中国陶都 陶醉中国”吴冠中艺术馆第二届全国中国画作品展优秀奖

2015年获悲鸿精神全国中国画作品展优秀奖(最高奖)

2015年,应塞尔维亚诺维萨德大学--孔子学院之邀参加文化艺术交流活动

2016年入选中国精神2016年中国百家金陵画展

入选:

2008年入选“和谐家园”全国工笔画展

2008年入选“庆奥运”全国第七届工笔画展

2009年入选浙江省第十二届美术作品展

2011年入选“中国当代花鸟画”展

2012年入选“锦绣中原”——中国画作品展

2012年入选全国第三届中国画线描艺术展

2013年入选首届八大山人全国花鸟画展

2013年被评为“以画说话--美术新青年”全国25强

2014年入选精致立场――全国第二届现代工笔画作品展

2014年入选金陵文脉---2014全国中国画展

2015年入选纪念扬州2500周年城庆――丹青扬州全国中国画作品展

2015年入选“高洁品性,兰蕙人生”全国中国画作品展

2015年入选纪念潘絜兹诞辰100周年全国中国画作品展

周卫阳的二0一四年

张根芳

周卫阳于2014年其工笔花鸟十一次上国展,七次获奖,是她丰收的一年,是她有史以来的最盛的一年。2016年初,鉴于其在美术领域的突出成就,中共金东区委宣传部给予表彰和奖励。

而我,作为一个长者,也作为周卫阳在三十余年里的见证者,我为之兴奋,为之高兴,她能取得今天这样的成就不容易。认识她时,她才十五六岁。那时,我已在乡文化站工作,出于职业的责任,对本地的人才作一次全面的摸底排查。当时就有一位初中老师告诉我,说他们学校有一位画画很好的学生。我见到她时她很腼腆,不太说话,她的作品仅是仿照连环画学画,还不知道什么叫素描。后来,初中毕业,她选择了去安吉美校学习,当时我与她还有一些联系,也有书信交流,学校里有文学校刊,她也曾有文章在校刊上发表,并曾寄给我。没想到她在学习美术的同时,还能写一点文学类的文章。当时我就有一个感觉,她不再象初见她时的腼腆姑娘,她在成长,正在成熟起来,也证明她有思想。作为一个画家,光有敏锐的色彩感和线条感是不够的,更需要有赋予美术的灵魂的那点文学的灵性。1988年,她在安吉美校学习已经结束,在某小学任代课教师。1989年上半年,我即将调到曹宅区文化站任站长,在将离未离之际,为潘村乡文化站编辑了最后一期油印文学刊物《惊蛰》,在刊物上发表了她一首诗--《老师的目光》,诗是这样写的:

老师的目光

是清晨的第一缕曙光

照亮我人生的起点

似一股沁人心肺的浏泉

一点点地注入我的心房

又如一支路标

指引我--

越过了耸入白云的高山

穿过了棘刺丛生的小路

……

前面--

是一条亮闪闪、光熠熠的

笔直大道

一直通向那

太阳升起的地方

啊,老师的目光

永远闪烁着威严和慈祥

充满着鼓励和期望

愿我是只海鸥

用翅膀

托载着你那

深邃的目光

飞翔,飞翔……

读周卫阳的诗,虽然觉得十分稚嫩,然而,你可以从中感悟到,她一直在朝着一个信念、一种承诺和怀着一腔热情前行,而始终没有偏离自己的目标。

1989年下半年,我已调曹宅区文化站工作,后来,她到我所在的文化站工作,业余时间喜欢画些仕女图。她说他在学校并没有学过仕女画,这是她的偏好。在那两年多时间里,她基本上画各种形态的仕女画,还有仕女群体画,但这时的画几乎沒有山石花草的点缀。有一次,她画了一张与仕女毫不沾边的画:一个女孩的半身像,脸部完全被满头散发遮盖,并在画纸上题上“我丑吗”三个字。这幅画如果沒有这三个字,也许你不会太注意它能说明或表达什么。可偏偏有这三个字,带给我巨大的心灵冲击,赋予我们无限的想象空间。因此,该画给我留下了深刻的印象,也让我深深地认识到周卫阳是一个有思想、有内含的女孩。

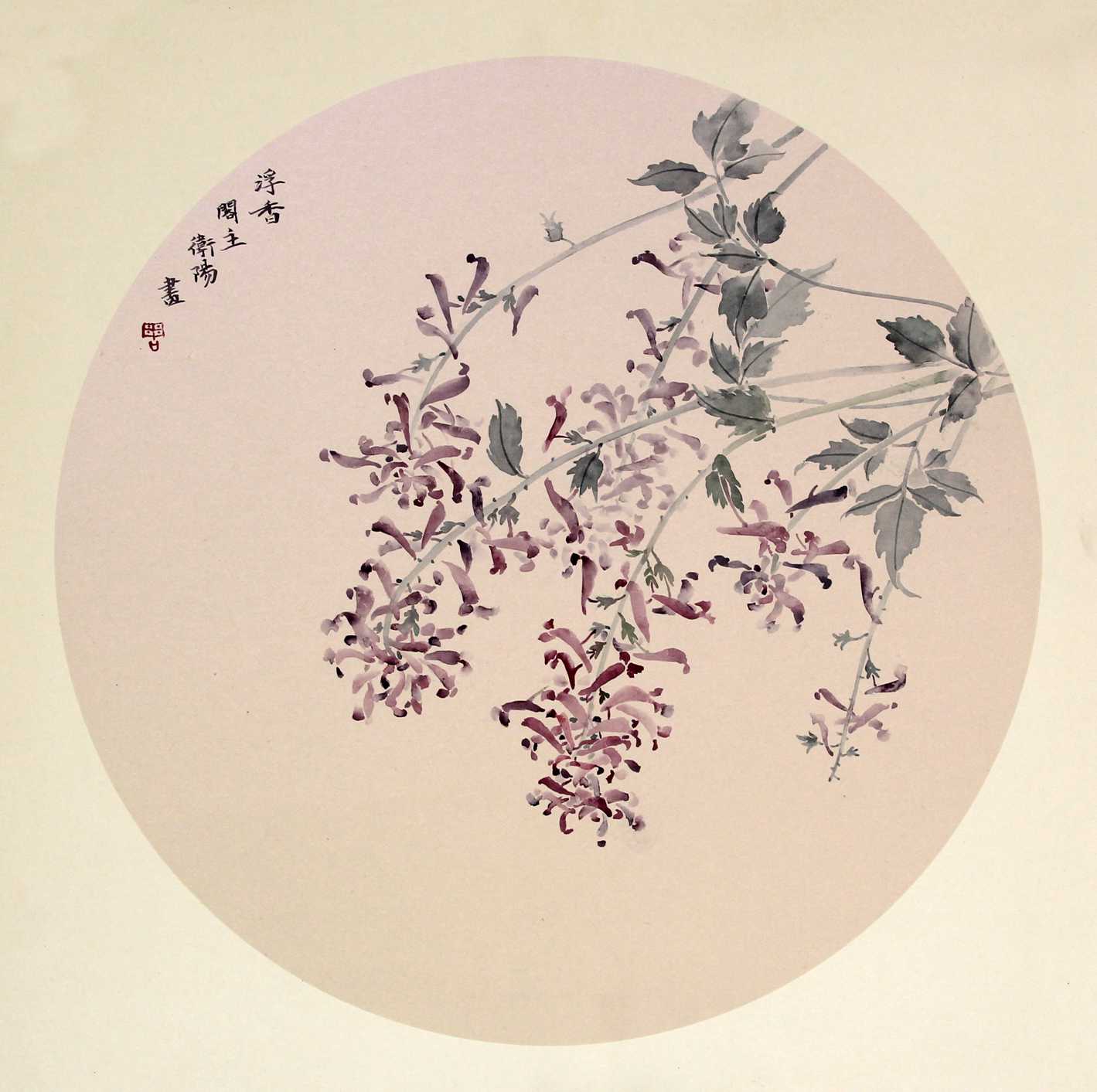

在曹宅区文化站的近三年时间里,我们也经常探讨画作的问题,特别提到画的配景问题,她自己也很清楚自己画作的缺陷,并且也找到了自己努力的方向。1992年8月,我已调到县文化局工作,她继续留在区文化站工作一段时间。在这段并不长的时间里,她画出了一幅《紫藤双雀》,让我感到十分惊讶。因为这些年来,她执着于人物画,几乎沒有去涉猎花鸟方面的题材,而且该画在县文化馆的展出中还获了奖。这次画展对于周卫阳来说意义深远,她突破了人物画的单一画种,开辟了新的题材,为她今后的人物画配景有了现实的基础,同时,也为提高其对美术生涯的自信心,为美术生涯的坚持和展望都带来了足够的力量和勇气。当然,她的《紫藤双雀》并不是说已无懈可击。很显然,对于如何处理画作中的主次上,她还缺乏经验,在该图中,枝干过于张扬,十分抢眼,而作为该画的主体之一的双雀,却有被弱化之嫌。

1993年以后,她离开了文化站,有了爱情,结了婚,为了生存,她不得不放弃钟情的美术,与丈夫张建忠到外地开设了一爿打字复印店。而后长达八年的时间里,对于她的美术事业来说是残酷而痛苦的,那是一段没有色彩和线条的苍白的岁月。然而,她的美术之心,并没有死,就象一个放置在屋檐下的洋葱,任凭着生活的风雨吹打,使其原本丰满的美术之梦一层层地被吹干剥离,仅存一点希望的心芽,踡缩在生活的边缘,等待着“春风吹又生”。

2000年,千禧之年的下半年,这是她美术生涯的一个转折点,与丈夫建忠一起来到金华,开了一爿裱画店,工作之余又可以重操旧业,有了一个美好的心灵回归。金华不比乡下,裱画店不比打字复印店,她与书画界的联系越来越紧密,交流越来越广泛,一种创作的激情就象一张鼓满的风帆,一股创作的欲望如雨后春笋般地风长,一种回归的快乐感象一只放飞的鸟雀在广阔的天空里飞翔。

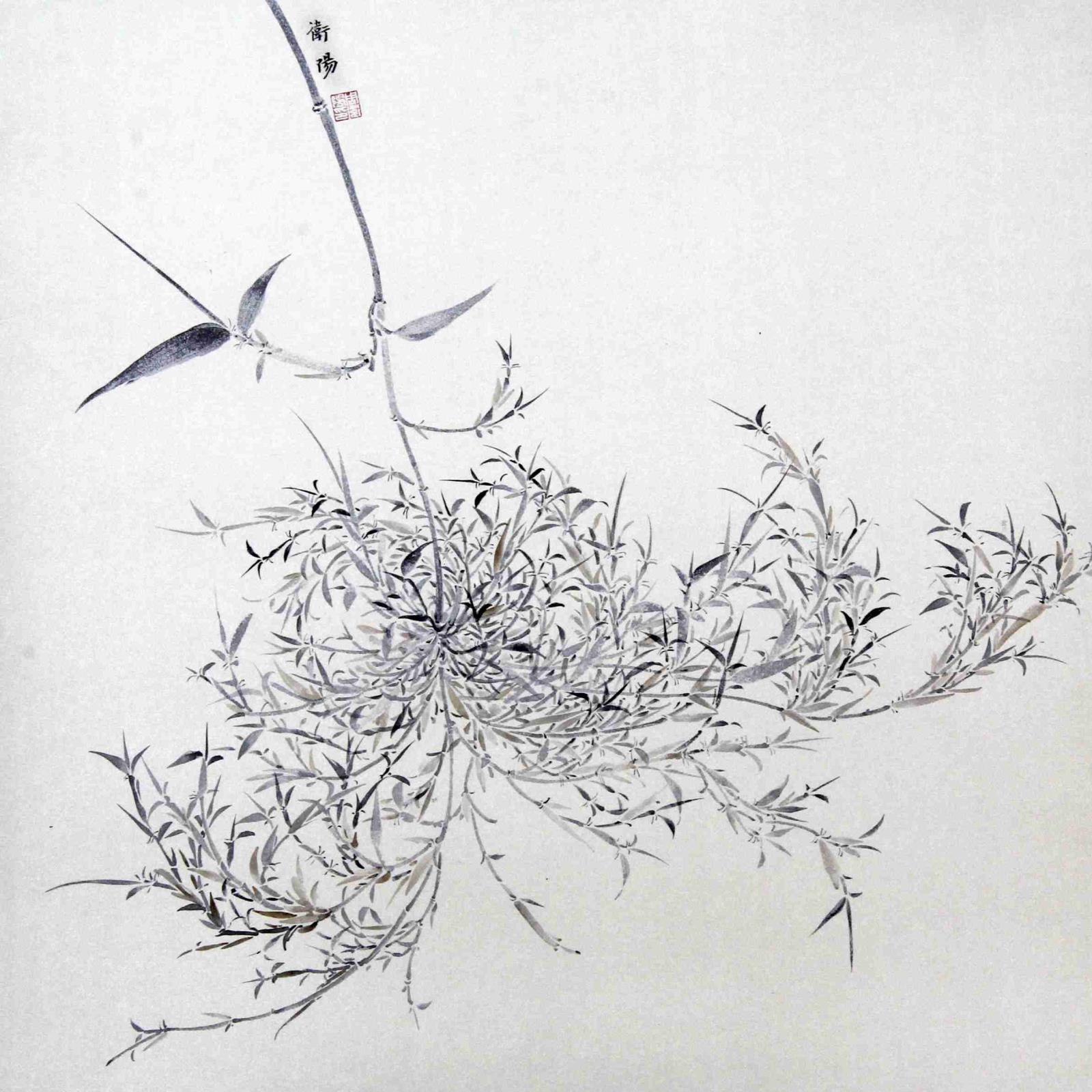

自2000年以后的、初到金华的五六年时间里,周卫阳接触了很多,见识了很多,摸索了很多,也收获了很多。在寻寻觅觅、踟蹰徬徨中,有过山重水复疑无路的焦虑,她不知道自己到底该怎么走。在这段时间里,她画人物,也画花鸟。人物画有《露凝香》,花鸟画有《牡丹》、《太阳花》、《吊瓜》等等,在我看来,这些画都是周卫阳大踏步前行的证明,这时候的画,题材丰富多样,描绘对象形体准确,惹人喜爱。但对画面的处理仍然延袭了《紫藤双雀》固有思维,线条色彩都比较实。记得有一年,一位外地工笔画家王利君老师来金华,曾对她的作品提出过建议,要求周卫阳的画在处理画作中要做到主体突出,有虚有实。王利君的话,对于当时的她,在理论上也许能理解一些,但要将他的话具体地落实到创作上,确有些不知所措,王老师的话让她消化了好多年,才真正懂得其中确切含义。后来,她画了一幅《佛手娃》的人物画,这幅画已经开始王利君所说的“突出主体,有虚有实”的实践。这幅画将佛手进行了淡化处理后,使主体的人物象在聚光灯下一样突现出来,象似用大光圈相机拍摄出来的那种效果。2008年左右,她集中精力攻画毛竹,使她有了成竹在胸感,在处理画面时有了更好的推进,此后,她的画已频现省展,也开始上国展。

金东区美协于2002年成立,周卫阳在这个群体中,大家相互促进鞭策,分享着在这个群体中独有的感受与体验。尤其有金东区美协主席吴鸥这样的长者,不计名利得失,在各会员间穿梭指导,让金东区美协一批美术爱好者在很短短的几年时间里脱颖而出,周卫阳是这个群体中的优秀骨干。由于她的努力,其画作引起众多人的关注,她又被金华市一社所接纳,成为其中的一员。在市美协张龙彪等画家的关心带领下,经常组织到山野郊外进行写生,从写生中获得了活生生的资料,从写生中获得了创作的灵感。周卫阳的工笔画有了脱胎换骨的改变,在处理画面虚实上,显得轻松自如,带入了一些写意的韵味,走出了自己的创作之路。

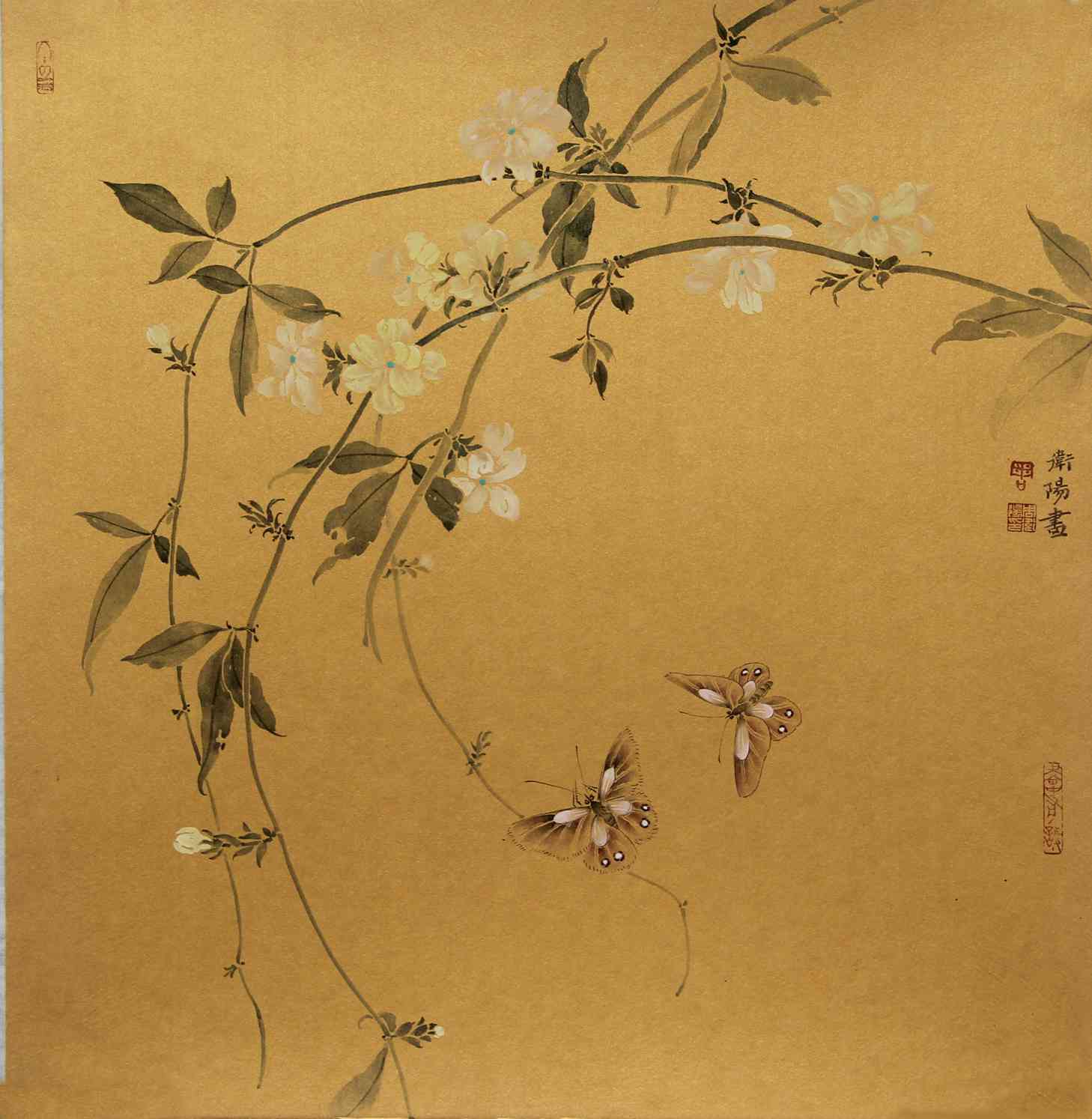

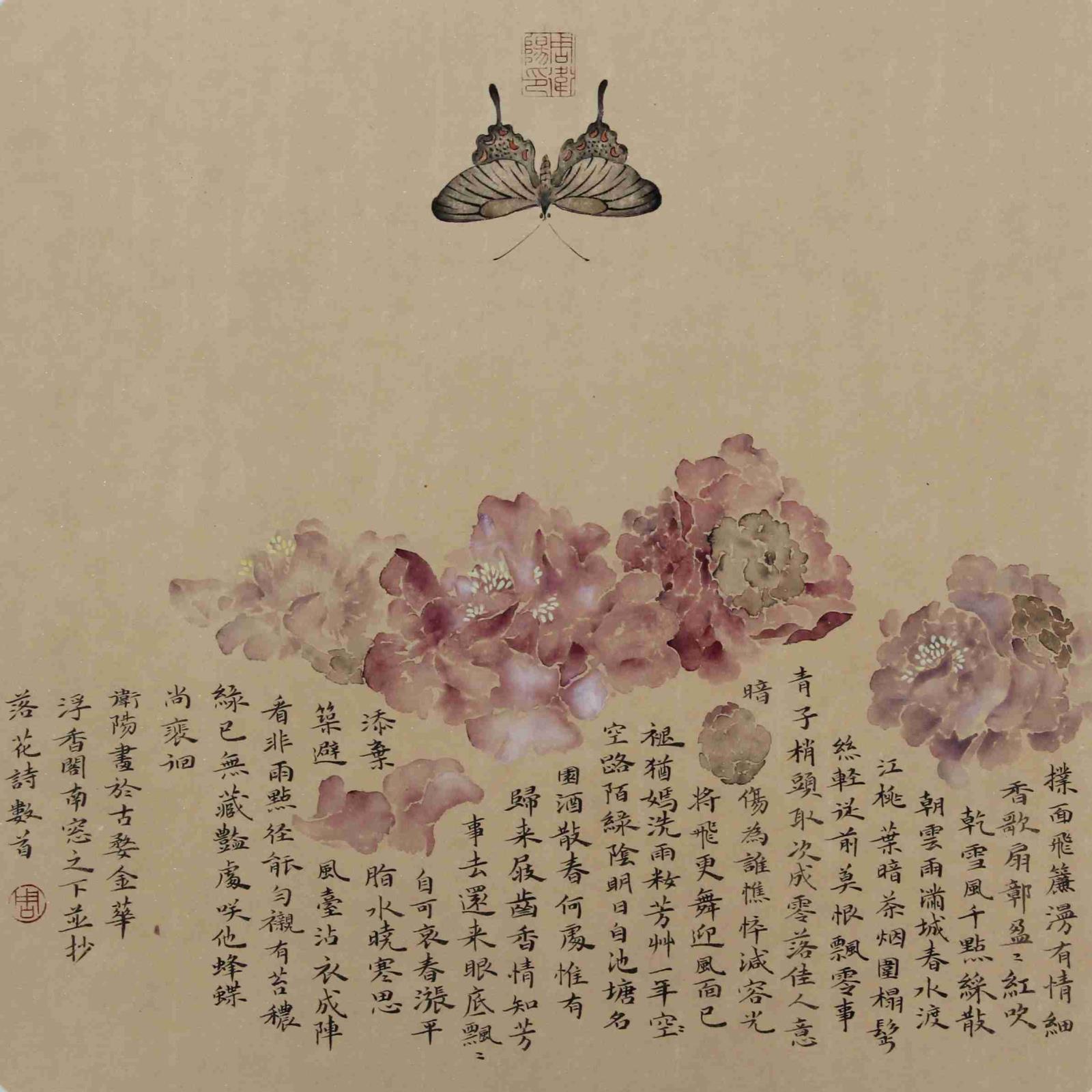

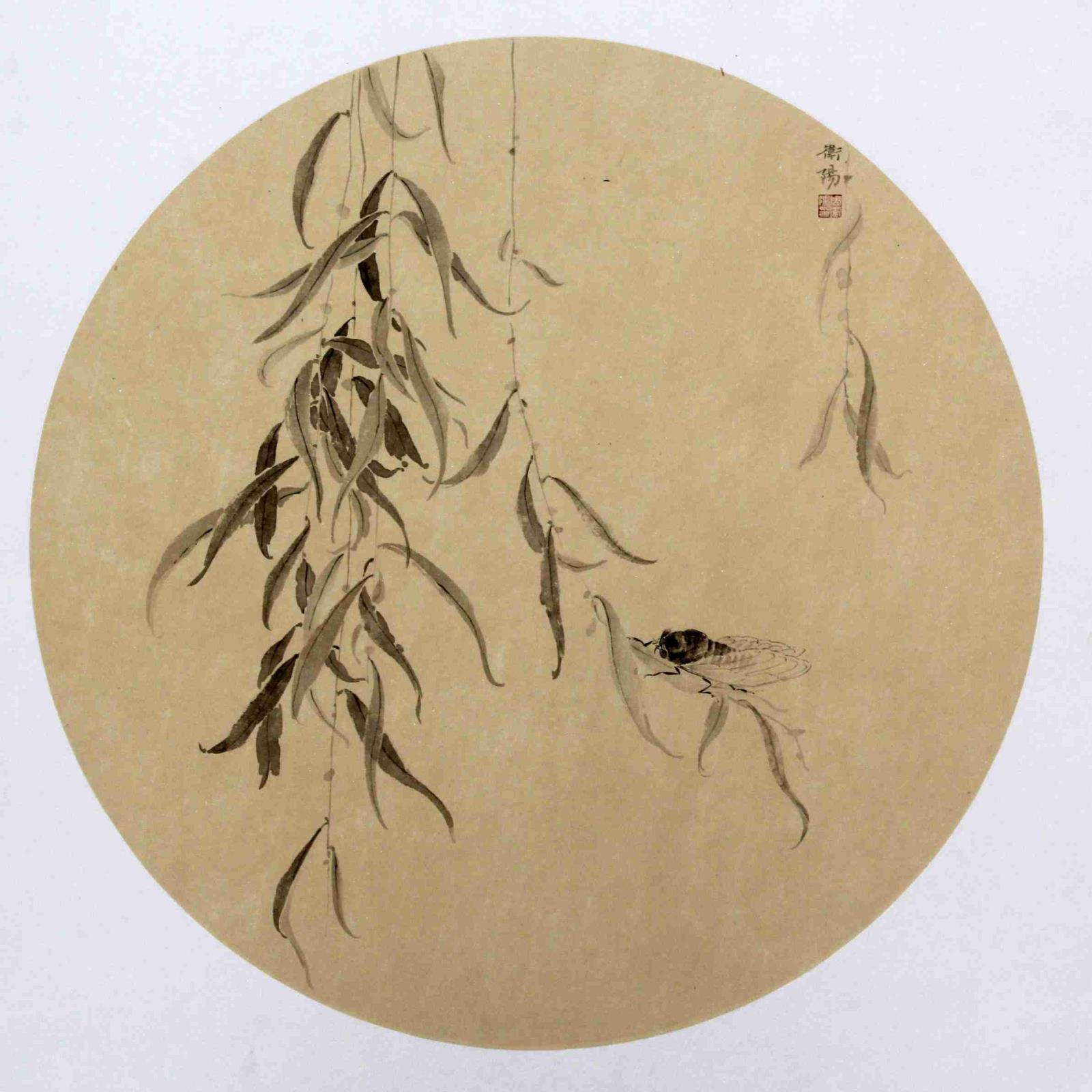

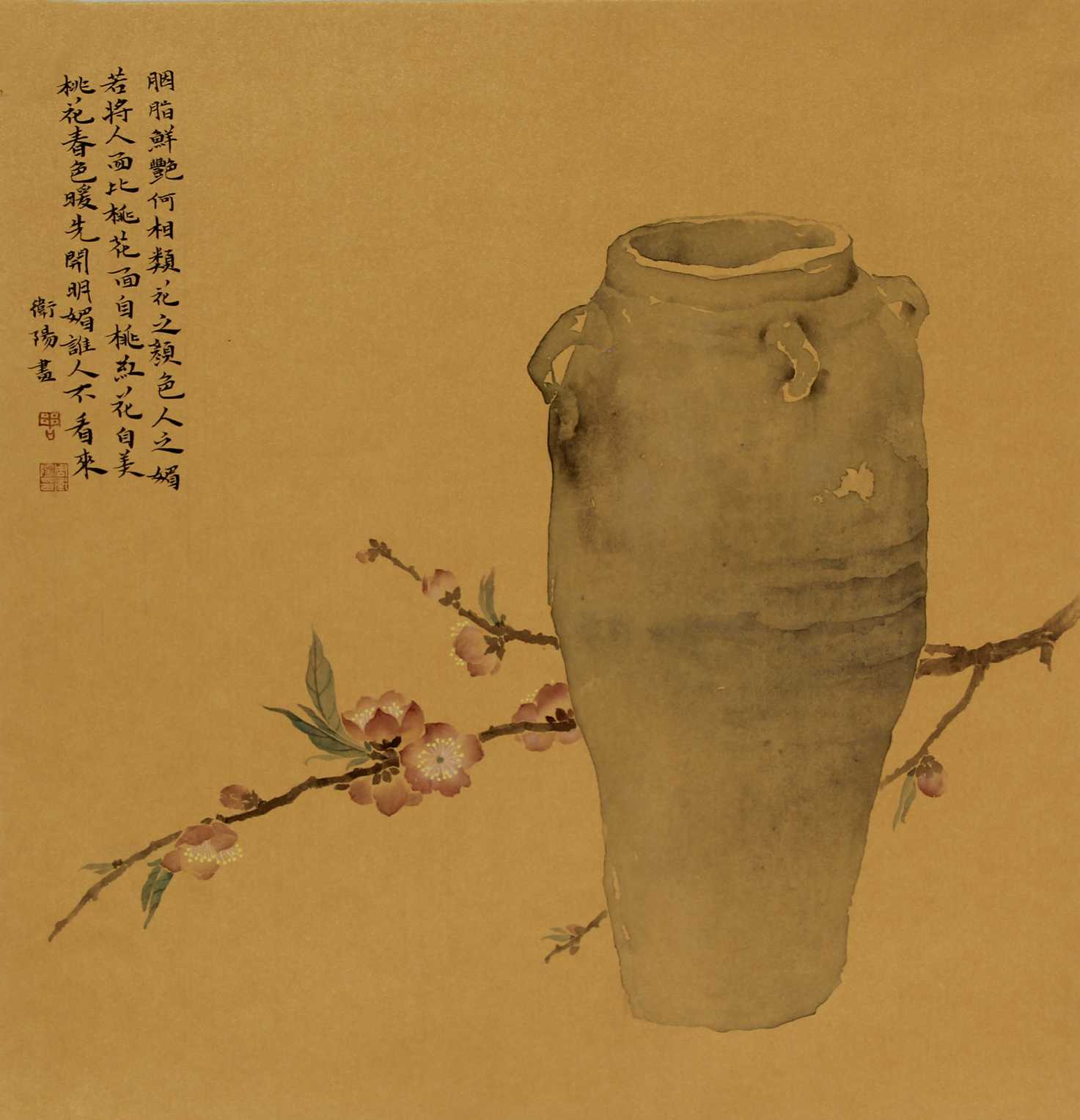

自2008年以后,一路狂奔,势如破竹:2008年,《幽篁情趣》入选“和谐家园”全国工笔画展;《春涧水暖》入选“庆奥运”全国第七届工笔画展;2009年《叶韵》入选浙江省第十二届美术作品展;2011年《秋熟》入选“中国当代花鸟画”大展;2012年,《遗韵》入选“锦绣中原”——中国画作品展;2012年,《一帘秋梦》入选全国第三届中国画线描艺术展;?2013年,被评为由《美术报》主办的“以画说话――美术新青年”全国25强;《乡野拾趣》入选首届八大山人全国花鸟画展(江西美术馆)。2014年在全国十一次获展,其中七次获奖:即2014年,《乡野拾趣之四》获第十二届全国美术作品展览并获奖,提名进京作品并选送参加国际巡展;《花息叶语》获吉祥草原丹青鹿城――2014年全国中国画作品展优秀奖;《乡趣拾趣之二》获翰墨齐鲁---首届全国花鸟画作品展优秀奖;《乡野拾趣之三》获八荒神通·哈尔滨美术双年展(中国画)优秀奖;《乡野拾趣》入选2014第三届造型艺术新人展(中国美术馆);《家珍之二》获“中国陶都·陶醉中国”吴冠中艺术馆第二届全国中国画作品展优秀奖(最高奖);。

——这就是周卫阳在2014年走过的最为辉煌的一年。在《第十二届全国美术作品展览国际巡展作者简介及作品赏析(三)》一文中,如此介绍描述:

“周卫阳,女,1972年生于浙江金华。现为职业画家、浙江省美术家协会会员。获奖题名作品《乡野拾趣之四》……在春夏秋冬时序的变幻中,山野之林木、之花草、之虫鱼,以千姿百态、五颜六色呈现于人前,因时而异。一幅幅乡间小品,清新淡雅,配以随笔点评,更显妙趣横生,展现出作者细致入微的生活体悟。这些灵动、可爱小生命在生生不息的轮回交替中诠释出‘一花一世界,一叶一天堂’的自然之美,也唤醒了画家的艺术冲动。”

在这些获展获奖作品中,大多以二三十幅工笔小品拼成一张大画,被美术评论家郑志刚先生称作“‘小方块’叠出‘大面目’的华丽蝶变‘范儿’。”周卫阳的这些画看似差不多,实际上很有区别。开始,她的那些小画比较孤立,小画之间没有太大的联系,只是在排列时考虑到整体画面的轻重疏密进行适当地调整。而以后的‘小方块’叠出的‘大面目’,则是考虑到了上下左右若干张小画之间有了顾盼呼应关系,她的这种形式一而再,再而三地被录选并获奖。周卫阳的成功,引起了更多人的关注和跟进。郑志刚先生说:“简单的罗列与叠加,使各自为政的小画之间缺乏意义衔接与逻辑沟通,从而严重影响到整幅大画在结构、肌理、气脉、旨要等诸多方面的董理,最终很有可能沦落为一堆笔墨的碎片。”而周卫阳的这些画无论在内容和形式上,她都不会简单的重复,而在原有的基础上有所改变和提升。即使有人模仿她的形式,也来不及跟上她已经改变了的脚步。

周卫阳在这么短的时间里,为什么会取得如此骄人的成绩?她谦虚好学,善听人言。我是一个见证者,她多少年来有一个习惯,将自己的画作置于人前,让人评说,该保留什么,该改变什么,不但不怕人揭丑,还主动请人提意见。这种心态,其出发点就要让自己更好地往前走,这是她最重要的美术创作的捷径。一个人如果听不得挑毛病的意见,靠自己去发现问题,那要走很多弯路,要经过很长时间方能摆脱原有的思维窠臼。她从不固步自封,陶醉在已有的成绩里,而是往往在创作下一幅画时考虑该作哪些的改变。这种决不停留在原处的潜在的思想动因,也许连她自己也没有上升为一种经验,却已经给她自己带来莫大的收获。创作技法的不断探索和运用,大大地增强了其美术创作的表现力,提高了对美术创作的自信心,也获得了迅速改变自己的创作动力。追求美术的执着和毅力也是她在短期内获得成功的重要因素。没有大量的精力的投入和经验的积累,要想很快地获得成功是不可能的。周卫阳自2000年以来的十五六年时间里,几乎没有虚掷光荫,尤其在2014年前后这段时间里,为了上全国各个展项,可说是不分晨昏,“为伊消得人憔悴”。可以想象,2014年单中国美协举办的画展就上了十-次,获奖七次,没有平时的积累和努力,谁能应付得了这么多次的大展?还有一个方面与周卫阳的美术生涯成功息息相关的因素,那就是家庭的支持。自2005年始,丈夫张建忠不再让她做裱画的事务,由他一人独当门店所有工作,周卫阳可以一门心思地搞创作,她非常珍惜这宝贵的艺术生活,非常珍惜这宝贵的时光,为家庭争气,为自己争气,也不负众望,在短短的十余年时间里走出了一条成功之路。

周卫阳还很年轻,今后,她还有更长的路要走,2014年已经成为过去,2015年又将成为她新的起点。在这里,我衷心地祝愿她百尺竿头更进一步,不要放弃,不要懈怠,去迎接一个更加辉煌的事业,去迎接一个更加辉煌的人生。

2016年3月20日